月球作为地球唯一的天然卫星,一直以来是天文地质学研究的重要对象。其表面特征鲜明的远近侧差异长期引发科学家们的关注。随着科学技术的发展,尤其是NASA重力恢复与内部实验室(GRAIL)任务的实施,研究人员获得了前所未有的高分辨率月球重力数据,揭示了月球内部结构的更多秘密。其中,最近基于月球每月潮汐响应的研究,揭示了月球地幔存在明显的热不对称性,推动了对月球形成和演化机制理解的新篇章。月球潮汐响应的测量基于对月球引力场在月地轨道相对位置变化下的精细监测。重力场的时变特征通过所谓的潮汐勒夫数表现出来,它是诱发潜力与外加潮汐势的一种比值。

传统观点认为,若月球是球对称体,潮汐响应仅限于相同的空间谐波次数和阶数。但如果月球内部存在横向不均匀性,潮汐引力势在特定阶数的强迫将引发其他阶数的重力响应,尤其是在三次谐波(l=3)上的异常表现。基于GRAIL数据的最新重力场解析,科学家发现月球的三阶潮汐勒夫数k3约为0.0163,远超理论对于球对称模型预期的0.00945,增幅高达72%。这一显著的差异无法简单通过地表或者近地壳层结构解释,指示月球深层地幔存在不同程度的弹性剪切模量变化。通过构建三维逆推模型,研究人员发现月球地幔在近侧和远侧存在平均2%至3%的剪切模量差异,该横向异质结构主要分布于地幔深度约600公里处。这一发现为月球的深层温度场提供了直接的地球物理观测证据,并支持此前基于月表地质和元素分布的假设,即近侧地幔存在热异常。

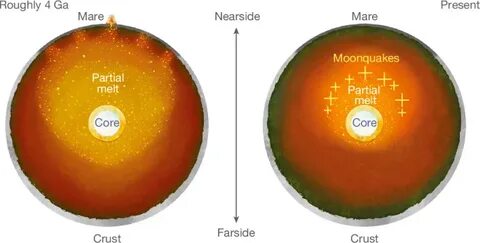

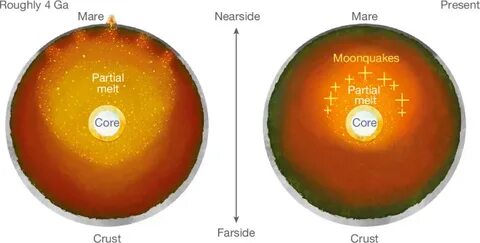

月球近远侧差异体现在多方面,如地壳厚度、地形高度及放射性元素丰度等。此前这些表面和浅层特征虽暗示内部存在差异,但缺乏对深层结构的直接约束。此次基于潮汐响应的研究突破了这一瓶颈,明确传达了月球深部温度不均一性。热点源自以高含量放射性元素(如钍、钛)为特征的近侧马里亚区(mare regions),产生了持续的内部热源,维持了数十亿年的温差。温度差在100~200开尔文之间,这足以降低近侧地幔的剪切模量,致使月球在潮汐强迫下表现出异常的变形能力。热不均衡不仅对月球的物理属性产生影响,也与月海的分布紧密相关。

月海形成于约30至40亿年前,是月球近侧海洋玄武岩覆盖区,其产生机制与地幔部分熔融及随后的岩浆上涌密切关联。持续的热异常为近侧地幔部分熔融提供温度条件,直接驱动了月海玄武岩的喷发,形成了显著的地貌差异。月球深层热不对称还可能影响到月震的空间分布。深层月震主要集中在地幔某些特定深度,研究表明这些震源区域与部分熔融区域分布高度相关。热异常造成的剪切模量降低和地幔非均质性可能增加局部应力集中,从而诱发深层地震活动。此外,来自热异常区的部分熔融体积虽小,但足以形成功率足够的地震应力诱导震源。

月球深地震数据有限,但即将部署的新一代月震观测设备预计将进一步验证这一关联。当前研究不仅丰富了对月球当代内部结构的认识,也对月球历史演化提出新的解释。持续的内部热源支持月球近侧地幔长期存在部分熔融,说明月球地质活动比传统观点更加持久和复杂。发现还为未来月球探测任务提供了新的科学目标,如探测远侧地幔结构、监测月震位置及频率,进一步揭示月球内部动力学进程。科学家们还借助三维地球物理测量和高性能计算,实现了“月球潮汐层析成像”。这一技术利用潮汐引力场的高精度测量,反推月球内部的横向异质性,为无登陆探测的情况下跨足深层结构研究开辟了新径路。

长期来看,类似方法将在火星、木卫三、土卫六等多种行星卫星探测中发挥关键作用,促进行星科学的跨越式进展。月球深层热不对称性的发现不仅回应了月球形态差异的根本成因,也为理解地球-月球系统的形成和演化奠定基石。作为地球唯一的天然伴侣,月球的研究对揭示太阳系内类地行星的地质与热力学机制具有里程碑意义。未来,结合更多高分辨率的重力、地震以及地质数据,将进一步深化我们对月球整个内部动力学演变的认识,推进人类对地外天体的探索与理解新时代。