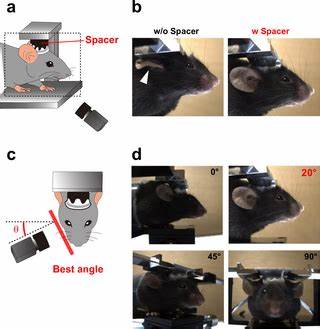

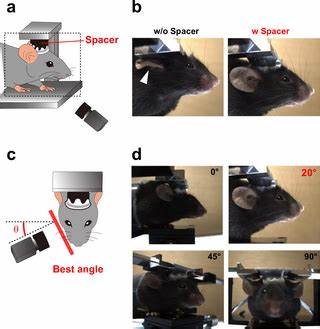

认知科学和神经科学领域长期致力于理解动物内在的认知状态,如注意力、动机和警觉性等,对这些内部状态的准确识别,不仅有助于解析行为决策过程,也有助于揭示大脑功能的动态机制。过去,大多数研究采用高度简化的任务和单一物种模型,导致跨物种比较受限,让科学家难以判断不同生物间内在状态的共性与差异。最近,由Alejandro Tlaie及其团队发表在《自然通讯》上的一项开创性研究,利用面部表情特征结合虚拟现实环境,成功推断了小鼠和猕猴的内部认知状态,突破了以往实验范式的限制,开启了跨物种认知状态研究的新篇章。 核心研究方法建立在一个高度沉浸式的虚拟现实系统中,猕猴通过轨迹球操纵, 小鼠则在球形跑轮上移动,二者均参与同一个视觉觅食任务——在虚拟草地环境中辨识并朝向奖励叶形目标运动,避开干扰刺激。任务设计极其符合二者天生的自然行为,保证了在捕获内在认知状态时的生态有效性。与此同时,研究人员利用深度学习工具DeepLabCut,自动且高精度地追踪动物面部一系列关键生理特征,包括眉毛、耳朵、鼻子及瞳孔大小等,这些多维面部特征被整合进一个先进的统计模型——马尔可夫切换线性回归(MSLR)模型,用于解读面部表情与反应时间之间的关系,进一步推断对应的认知内部状态。

研究过程中的一个重要创新是,研究者专注于刺激出现前250毫秒内的面部表情变化,避免了任务相关动作本身对面部参数的干扰,使得所推断的内在状态纯粹反映认知加工的动态波动,而非任务完成的机械动作。通过将多个面部特征视为输入,模型在单次试验层面预测动物反应时间,验证了面部表情能够显著反映内部状态的预测能力,这表明微妙的面部动作隐含了认知资源分配的变化。 MSLR模型的优势在于其对行为时间序列中非平稳性及规律切换的适应能力,能够捕捉动物在连续任务中动态切换的多种认知状态。通过交叉验证,研究团队发现,猕猴表现出四种隐性认知状态,小鼠则为三种,这些状态不但在模型训练阶段帮助准确预测反应时长,更在后续分析中展现出显著的行为表现差异。例如,某些状态与快速且正确的反应密切相关,暗示高度集中与动机充沛;而另一些则对应反应迟缓或错误率高,指向注意力下降或任务脱离。 令人惊喜的是,这些隐匿状态与三种任务结果——命中、错误及遗漏——产生强烈关联,尽管模型训练时并未提供任何结果信息,表明面部特征所反映的内在状态与认知功能高度绑定,且跨任务表现具有显著预测效力。

此外,各认知状态对应不同的面部特征组合,强调了整体面部表情的复杂信息远超过简单单一指标如瞳孔大小的价值。在某些状态下,如准确完成任务的状态中,瞳孔大小和胡须运动成为显著预测因子,而在错误或遗漏状态中,鼻部动作则更为关键,显示出感官输入调控的状态依赖性改变。 跨物种比较显示,尽管小鼠和猕猴在认知状态动态转换的频率上存在差异——小鼠状态转换更为频繁,猕猴则表现出更长周期的稳定状态——但基本认知状态的属性及其与面部特征的对应关系高度相似。尤其共享的面部特征在两者间展现出极强的功能重合度,支持面部表情作为认知状态外显的进化保守机制的假说。研究结果挑战了过去仅视面部表情为社交或情绪表达工具的传统观念,提出面部动作同样是内部认知和动机过程的重要标记。 该研究还通过严格控制前一试验历史对当前状态的影响,确保面部特征的预测效力并非对动机或任务奖励的简单反映,而是真实捕捉实时认知加工的多样化。

此外,研究团队利用自动回归隐马尔可夫模型(ARHMM)等对比方法,确认基于面部特征的MSLR模型在预测认知状态表现上具有显著优势,进一步巩固面部表情在单次试验级别识别内部状态的可行性。 方法论层面,该研究采用了跨会话和跨动物集合建模策略,使模型学习到的是共通的认知面部特征规律,避免了个体面部差异对模型稳定性的干扰,提升了跨个体和跨物种结果的解释力和泛化能力。此外,对模型训练过程中的超参数如状态数量、转移矩阵的稀疏性和粘性等进行了细致优化,以获得最佳平衡的预测性能和模型简洁性。 这一领先的研究不仅为动物行为学和认知神经科学提供了一个全新视角,推动建立自然生态下的内部状态动态监测系统,也为转化应用奠定坚实基础。利用面部动作高通量、高时空分辨率地追踪内部认知波动,未来可拓展至更多物种,甚至人类复杂行为的实时分析,为脑机接口、心理健康诊断及智能环境交互提供科学支撑。 研究同时强调,选择自然主义的行为范式与高度跨物种适应的虚拟现实任务对于推进认知机制的普适理解至关重要。

它避免了传统实验中严格受控、限制认知表现的因素,真实地反映了动物日常生存状态中的认知变化。同时,多维面部动作的综合体代表了比单独指标更丰富的信息载体,提示未来研究应着重于多模态、综合表征方法,整合视觉、运动和生理信号的多渠道数据。 总体而言,该工作成功演示了通过面部表情识别技术结合虚拟环境行为测定,在不同物种间揭示内在认知状态的可行性和科学价值,对理解进化驱动下认知机制的保守性提供了重要证据。随着技术的不断完善和应用范围的拓展,未来面部表情将在神经科学、心理学及人工智能等交叉领域发挥越来越重要的作用,为解锁生物认知世界的奥秘带来革命性的突破。