在动物行为研究中,内在认知状态如注意力、动机、觉醒等,始终是神经科学家试图破解的重要谜题。它们不仅深刻影响动物的决策与动作表达,也关乎理解脑功能动态和跨物种行为差异。传统研究往往局限于单一物种,并通过高度受限的实验任务间接推断这些状态,难以实现跨物种的直接比较。近期,一项突破性的研究则通过分析老鼠与猴子在同一虚拟现实任务中的面部表征,成功实现了跨物种内在认知状态的推断,为科学界打开了一扇崭新的大门。 自然行为与内在状态的交织远比实验室中刻意设计的任务复杂与微妙。哺乳动物如老鼠和猴子,无论是在自然环境中觅食、避敌,还是社交互动中,其实际行为均受到复杂认知和情绪状态的推动。

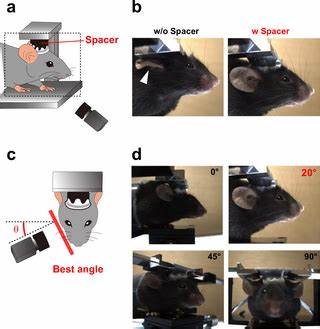

这些状态具有动态变化性,并充满层次,犹如人类心理活动的缩影。如何科学地识别并追踪这些状态,是决策神经科学、认知神经科学及行为学研究亟需解决的挑战。 这项最新研究创新地利用虚拟现实技术,为两种物种量身打造了同一视觉搜寻任务环境。老鼠在球形跑台上奔跑,而猴子则使用轨迹球手动操作。他们必须在草地与山脉背景的虚拟景观中,基于形状辨别两叶形标靶,并迅速选择正确目标获取奖励。该设计的核心优势在于自然且多样的行为表现,使得内在状态体现不被传统机械任务所限制,从而保留了认知过程中的丰富性与自然流变性。

面部表情的角色在跨物种的认知与情绪识别中逐渐获得关注。尽管以往普遍认为面部表情仅是高度视觉社交物种的专利,比如灵长类或人类,但新兴研究表明包括老鼠在内的非高度社交动物也拥有丰富且有意义的面部表征。通过深度学习工具DeepLabCut,研究团队从高清摄像视频中自动追踪和量化动物面部的多点关键特征,包括眼睛、鼻子、耳朵乃至胡须等部位的动态表现。 研究中采用了马尔可夫切换线性回归(MSLR)模型,用以揭示隐藏且随时间变化的内在状态。模型以视频中刺激前250毫秒的面部特征作为输入,训练预测该次任务中的反应时间。令人惊讶的是,模型不仅能够高精度预测反应时间,还揭示了几种不同的隐藏状态模式,每一状态对应着独特的面部特征组合及不同的任务表现。

例如,某些状态下的面部表征预示着快速且准确的反应,可能代表高度注意力或动机状态;而其他状态则对应缓慢或错误率较高的反应,反映可能的分心或任务脱离。 跨物种的比较显示,这些隐藏状态的数量及其对反应时间和任务成果的预测效力在老鼠和猴子间高度相似,尽管状态转换的动态存在差异——猴子的认知状态更为稳定,老鼠行为状态则较为频繁波动。这或许反映了物种间差异,或受训练水平影响。更为关键的是,面部特征对不同状态的贡献在两种动物中表现出显著的重叠,特别是诸如瞳孔大小、眼部运动等共有特征,显示面部表情对认知状态的编码机制具有进化保守性。 研究还强调,面部特征整体集合的信息远胜于单一特征如瞳孔大小的线性预测能力。各状态下,面部特征与反应速度间的关系呈现非线性色彩,说明面部表情反映的认知和情绪信息是复杂且情境依赖的。

这揭示了传统单变量分析可能忽视的重要认知细节。与此同时,该模型获得的隐藏状态还成功预测了试验结果,尽管未将结果信息纳入训练,进一步证明了状态对认知决策过程的深刻影响。 该研究在方法论上亦有创新。利用虚拟现实场景实现跨物种的行为一致性,使得内在状态的比较避免了因任务设计差异所带来的偏差。借助现代深度学习工具精细提取边缘面部动作,通过动态监测表达实现对认知状态的时序推断,为未来研究开辟了观察自然状态下脑功能与行为动态变化的路径。 从神经科学和行为学的视角看,面部特征作为内在状态的窗口意义重大。

面部动作是由面肌群及神经系统协调控制的,反映了情绪、注意力、动机和感知负荷等多重内在过程。跨物种一致性的发现支持面部表情不仅是社交工具,更是内部认知状态的客观标志。这为理解动物如何在自然状态下处理信息、作出决策以及情绪调节提供了重要依据,也为神经调控和脑疾病研究中的行为表征带来潜力。 未来研究可以进一步扩展这一框架,将更多动物纳入实验,结合脑影像、电生理等数据,解密神经机制与面部表现的对应关系。同时,通过细化时间分辨率模型,实时跟踪认知状态的演变,将极大提升对动态脑行为互动的理解。此外,该方法对人类神经心理学及临床研究亦有借鉴意义,尤其是在无法直接言语表达的状态下,面部行为的自动识别可辅助诊断与监测认知功能。

总之,通过综合运用虚拟现实环境、深度行为标注和马尔可夫模型,研究团队成功实现了基于面部特征跨物种推断内在认知状态的创新突破。这不仅拓宽了兽类认知状态的理解,也强化了面部表征作为自然行为窗口的科学价值。随着相关技术和理论的不断发展,面部特征将在跨物种认知研究和神经科学领域占据愈加关键的位置,助力揭示生命认知的本质与多样性。