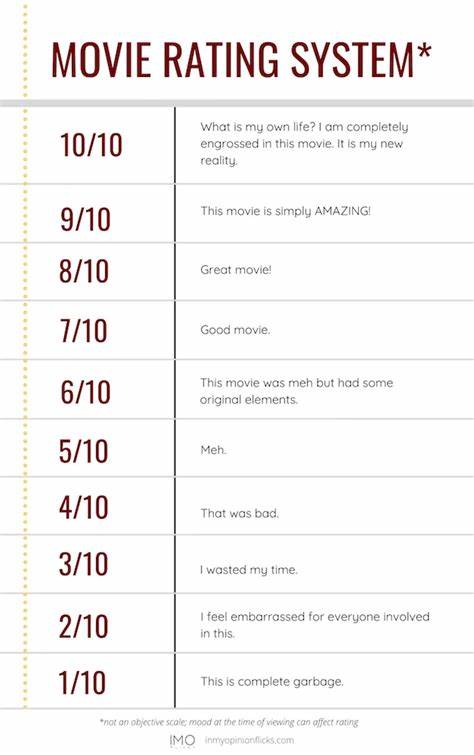

电影评分作为连接观众与作品的重要桥梁,承载了影迷们表达喜好与意见的关键功能。而评分尺度,作为承载这种表达的工具,其设计却往往被忽视,却在潜移默化中影响着观众的评分行为和最终的评分结果。不同的评分体系不仅仅是简单的数字或星级标注,更关乎用户心理、行为偏好与文化习惯,从而决定了电影评分数据背后的真实含义。影迷们熟悉的两大电影评分平台IMDb和Letterboxd,分别采用了不同的评分尺度,这为我们理解评分尺度对电影评价的影响提供了宝贵的视角。IMDb采用的是1到10的整数评分体系,而Letterboxd则使用0.5星到5星,步进为0.5的星级评分系统。表面看,这两者的精度与范围似乎相当,但实际上用户的评分行为却因尺度上的差异而截然不同。

通过针对近4000部电影、超十亿条评分数据的深入分析,我们能够窥见评分尺度如何塑造评分分布、平均值以及用户评价的心理动态。研究指出,两者均存在“中间值偏好”——即用户倾向于避免极端分数,评分集中于中上区间,表现出强烈的中心趋向性。这一心理现象在多种面对主观评价的场景中均有体现,原因在于人们不愿意轻易给出极端褒贬,尤其是对具有广泛影响力和情感投入的电影作品。此外,评分集中于高分段落也反映了“天花板效应”,即评分尺度的上限限制了顶尖评分的多样化,使得许多实际认为优秀的作品都挤压在最高分段,使评分感知失衡。不过,Letterboxd的星级系统在较低评分段出现了更加丰富的分布。数据表明,Letterboxd上低评分(2星及以下)的使用频率高于IMDb上的低分(4分及以下),其中2星评分的比例甚至超过IMDb上一样数值的4分评分的两倍。

这种现象或许源于用户对星级评分的感性认知,2星感觉似乎没有10分制的4分那样尖锐刺耳,从而用户更愿意使用低星评价来表达负面观感。另一方面,IMDb上的一星评分出现比例甚至更高,这可能跟网络上的“刷分”行为息息相关,这种现象在社交评分平台较普遍,导致分数的人为偏斜。评分尺度的设计还影响着用户选择评分的倾向性。例如在半分制的Letterboxd,用户反而不太愿意使用中间的半星,本应开放更细致差异的0.5步进并没有显著丰富评分层次。相比之下,IMDb用户更倾向于选择整数分值偏好圆整数字,这即是众所周知的“圆数偏好”现象,代表人们更喜欢使用整洁、易于记忆的数字作为表达,避免选择模糊的非整数分。圆数偏好在生活中的应用也很常见,比如调整音量时通常跳到“20”而非“19.5”,这一心理倾向加剧了评分集中化的趋势,也让中间评分表现有限。

这些发现揭示了评分尺度不仅是数值工具,更是影响观众评价行为的心理诱因。设计一个合理有效的评分体系,不仅仅是给出更多或更细致的量表,而是要结合用户习惯、心理感受和评价场景,激发真实、有效的意见表达。面对现实,不同平台的用户群体本色不同,这也造成评分差异不可避免。Letterboxd用户更注重电影鉴赏和深度评论,而IMDb涵盖的观众结构更广泛,包括普通观众和更频繁的刷分用户,这种用户基因决定了评分行为的不同风格。同时,评分数据的样本量差异也带来了统计上的隐含影响。Letterboxd评分数量几乎是IMDb的两倍,使得其分布更具代表性,但也可能因活跃用户结构变化而偏离人群整体观感。

文化偏好、语言环境、观影习惯等因素,都在评分尺度影响外发挥作用。综上所述,电影评分尺度设计不仅是技术问题,更关联心理学、社会学及行为科学。评分尺度的不同直接影响用户的评价选择、中间及极端分布、平均分差异,甚至评价的整体口碑形成。理解这些效应,平台可以据此优化评分模型,改进用户体验,为观众提供更真实反馈,为电影工业提供更科学的口碑指标。尽管目前还缺乏大规模科学实验验证各类评分尺度对用户评分行为的影响,但从已有海量统计数据和心理机制分析可看出,真正有效的评分尺度应平衡用户表达自由度和恰当引导,避免评价极端夸张和分布失衡。未来,随着算法推荐和人工智能辅助的不断进步,评分体系也许不单依赖数字或星数,而是结合多维度反馈指标和用户行为模型,更精准地捕捉观众对电影的真实感受和价值判断。

电影作为艺术与娱乐的融合体,其评价系统必需灵活且具备包容性,才能反映复杂多元的观众态度和社会文化反馈。只有持续关注评分尺度的设计与改进,才能帮助电影行业更好地理解观众需求,推动影片创作与传播质量的提升。