近年来,随着基因测序技术的快速发展,利用DNA进行物种鉴定的研究得到了极大的推动。传统的DNA条形码技术虽然为生物多样性科学带来了革新,但其在统一适用性和鉴定能力方面仍存在诸多局限。近期,一项名为varKoding的创新DNA鉴定方法被提出,突破了传统技术的瓶颈,实现了跨生命树的普遍适用性和极高准确率,成为生物信息学和生态保护领域的里程碑。varKoding是一套基于极低覆盖度基因组扫掠数据的二维图像生成及深度神经网络训练系统。它通过将大量原始未组装的序列数据转化成视觉图像,并利用先进的视觉变换器(Vision Transformer, ViT)架构进行分类,实现了在极小数据量输入下对不同物种的精准识别。此方法不仅降低了测序和计算成本,还提升了处理效率,适应了海量物种目标和稀缺基因组数据的实际需求。

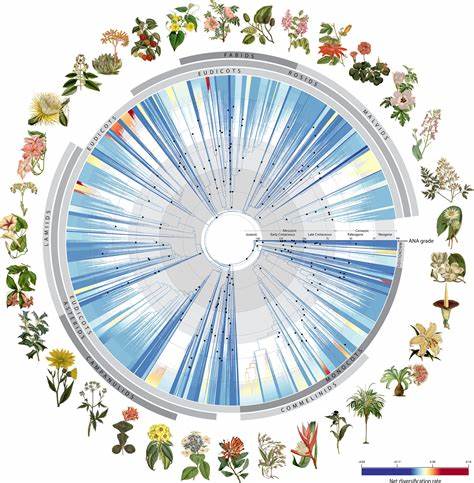

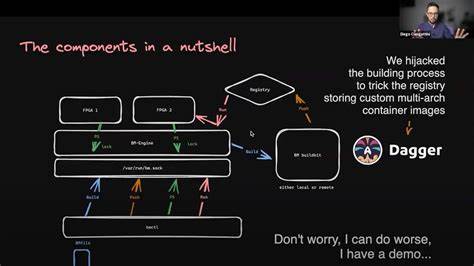

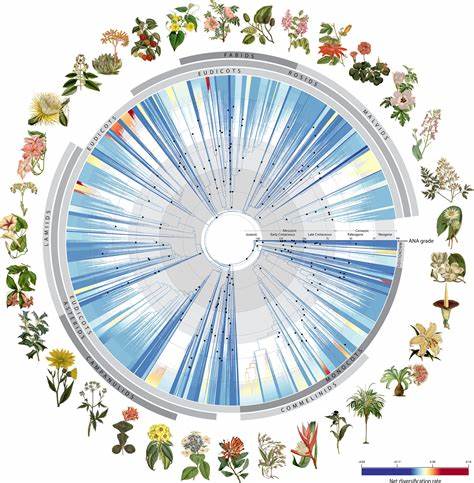

传统的DNA条形码技术主要依赖于短片段DNA序列,不同生物门类通常需要不同的条形码方案,这限制了其通用性。例如,植物类常用的叶绿体基因matK和rbcL难以适用于动物或真菌,且单一基因条形码在辨别近缘物种或复杂进化背景时具有明显劣势。此外,依赖PCR扩增的条形码在DNA样本片段化或含有假基因时容易产生误判。相较之下,varKoding方法采用基于k-mer的基因组片段频率统计,通过t-SNE算法将k-mer映射至二维空间,形成名为varKode的图像。图像中各像素亮度代表k-mer的频率排名,有效降噪并突出基因组独特特征。利用这些图像,神经网络能够捕获复杂的遗传信息,无需依赖传统的序列比对和组装过程。

研究团队对执掌着植物界丰富多样的Malpighiales目展开了深入实验。该研究覆盖逾200个标本样本,既包括种内的多样性,又涵盖了属和科级的广范分类单元。研究结果显示,仅使用从低至约0.0002倍基因组覆盖度(约500Kb)的数据,varKoding就能在种级别上达到超过91%的准确率,远超当前绝大多数基于DNA的鉴定方法。与此同时,模型在系别和属级分类上保持高效稳定,展现了极强的泛化能力。更令人瞩目的是,研究还扩展了varKoding技术至真菌、动物及细菌等多样生物门类。在多个公共基因组数据集的测试中,该方法同样实现了媲美或超过传统条形码和先进基因组摘要方法(如Skmer)的表现。

不仅如此,团队成功训练出一个涵盖NCBI测序读取档案中数万物种的综合模型,该模型在使用不到10Mbp数据的条件下对所有已知物种的识别整体达到96%的精度和95%的召回率。该成就显示了varKoding在大规模和跨界物种鉴定中的巨大潜力。varKoding方法的另一个优势在于计算效率和可扩展性。传统条形码及高覆盖度的基因组测序往往伴随着高昂的测序费用和繁重的计算资源需求。尤其是基于序列组装和同源比较的技术,随着数据量成指数增加,其计算量和存储压力显著上升。而varKoding通过深度学习模型的固定参数规模,使得训练时间与样本数量呈线性增长,大幅降低了资源消耗。

所生成的varKodes图像文件体积仅为原始测序数据的千分之一,同时也便于跨平台保存与调用。研究团队公开了相关软件varKoder的开源代码,支持快速生成varKodes、训练模型及新数据的预测过程,进一步促进该方法的广泛应用和后续发展。降低数据需求且能适应片段化和低质量DNA样本,是varKoding应对自然历史馆藏样品、环境DNA(eDNA)及法医鉴定等挑战的重要优势。研究显示,即便是受损或污染较严重的DNA样本,模型仍能通过多标签分类功能输出不确定性提示,避免错误鉴定。此外,该技术对不同测序平台和文库构建策略表现出了良好的鲁棒性,适应短读长读及多种测序技术的实际应用场景。未来,varKoding不仅可助力快速物种鉴定,也具备用于环境样品溯源、混合样品中物种成分识别等更广泛功能。

随着基因组测序数据库的日益丰富和机器学习模型的不断进步,varKoding框架具备高度模块化特征,能够灵活更新图像表示形式及神经网络架构。通过与地理信息、生态环境等元数据结合,varKoding展现出识别生物多样性模式和揭示生态演化驱动力的新视角。作为一种普适且高效的生物标识技术,varKoding未来有望推动全球生物多样性监测与保护工作高效融合现代分子生物学和人工智能技术,为破解地球生命的复杂网络提供前所未有的技术支持。综上所述,varKoding以其创新的二维基因组签名图像和深度神经网络结合,突破了传统DNA条形码的诸多限制,实现了跨门类、跨物种和大规模数据的精准识别。其低数据需求和高计算效率无疑将重塑生物分类、生态考察和遗传资源管理等领域的应用方式。随着技术的进一步优化和数据资源的丰富,varKoding有望成为揭示和保护地球生物多样性的关键利器。

。