城市,作为人类社会文明的重要载体,其发展历程深刻反映了人类活动、经济变迁和环境互动的复杂关系。追溯长达六千年的全球城市化进程,不仅有助于我们理解城市如何从古代文明的发源地逐渐演进为当代高度集聚的人口中心,更为解读未来城市发展的方向和挑战提供了历史参考。全球城市化的空间化研究,尤其是涉及公元前3700年至公元2000年的历史数据,开启了一场跨时空的探秘之旅。首先,我们必须明确古今城市的定义在不同历史时期和地区存在显著差异。早期的城市规模远小于现代标准,但它们在社会结构、文化活动和经济交流中的核心作用却不容忽视。历史人口数据的收集面临诸多挑战,古代城市记录的稀缺以及不同时代人口估算的不同方法,给数据归纳和比较带来了一定难度。

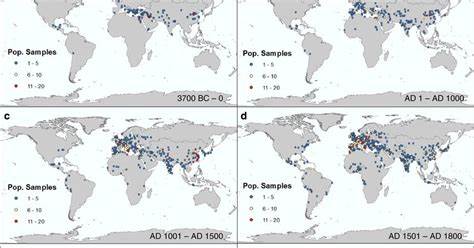

尽管如此,历史学家特修斯·钱德勒和政治学家乔治·莫德尔斯基的研究开创性地整理了全球城市人口数据,为构建跨越数千年的城市化数据库奠定了基础。通过对两者数据的数字化转录与地理编码,研究团队成功生成了第一套空间显性的全球城镇人口数据集,涵盖了自公元前3700年至公元2000年的主要城市和其人口规模。该数据集展现了许多引人深思的趋势。早期城市多集中于沃土肥美的农业区,如美索不达米亚(今伊拉克附近)、印度河流域和中国黄河流域,这些区域因农业生产力的提升促进了城市的形成和人口增长。此外,城市在地理上的分布经历了多次显著迁移。研究显示,最初城市群的重心向西移动,随后又向东回流,反映了古代文明兴衰起伏及贸易线路变化。

城市不仅是人口的聚集地,也是经济活动的中心。随着时间推移,城市规模普遍扩大,特别是在工业革命及现代化进程加速之后,城市人口激增。然而,历史上的城市发展并非线性增长,频繁受自然灾害、战争和社会变革影响。许多辉煌的古城经历了衰败甚至消失,而新兴城市则异军突起。该数据集虽重点收录了主要城市,未涵盖所有城镇,但为分析全球城乡变迁趋势提供了重要基础。它揭示了城市化与农业生产力之间紧密关联,同时也反映了技术、制度和文化对城市规模和布局的深远影响。

现代城市化研究往往依赖20世纪中叶以后的人口统计数据,而这套跨越六千年的数据为理解城市起源及发展过程提供了不可替代的历史借鉴。利用这一数据,学者们能够更全面地探讨城市对区域环境的影响,如土地利用变化、水资源压力及生态系统服务的变化。同时,研究城市的人口规模和空间分布对于评估历史时期人类社会结构、经济活动范围及文化交流网络至关重要。技术在空间化这一历史大数据的过程中发挥了关键作用。面对古籍排版混乱、地图模糊和地名更替等难题,研究人员综合运用人工智能辅助识别、人工校对和多重地名比对技术,成功实现了不同历史时期城市地理坐标的准确匹配。通过对比现代城市数据库和历史数据,研究者能够揭示城市形态演变的内在规律和多样性。

可视化分析显示,全球城市人口的重心从古代近东地区逐步向欧洲扩散,随后伴随大航海时代的到来,欧洲城市逐渐崛起为全球人口中心,直到现代转向亚太地区的迅速崛起。尽管数据存在一定的时空稀疏性和人口估算不确定性,对该数据集的持续完善和交叉验证正在进行,推动城市历史研究进入更为精准和系统的阶段。未来,结合考古学、历史文献及现代遥感技术,城市化历史研究将更为全面,推动“人类聚落科学”的发展,开拓城市与环境、社会经济互动的新视角。理解城市化的过去不仅关乎学术兴趣,更关乎现代城市规划和可持续发展的现实需求。在全球城市化快速推进的背景下,揭示历史上城市的兴衰规律、空间分布及其与自然资源的关系,有助于指导未来城市布局、人口调控及环境保护政策。尤其是在面对气候变化、资源匮乏和社会不平等挑战时,历史数据提供的长时段视角尤为宝贵。

总的来说,基于跨越六千年的空间化全球城市人口数据,不仅填补了历史人口研究的空白,更为理解人类文明进程中城市的角色提供了科学依据。未来的研究能够进一步细化城市边界、人口密度及功能区划,并融合社会经济指标,实现历史与现代城市数据的无缝连接,促进跨学科的城市研究创新。