在人类文明的长河中,城市作为社会、经济和文化活动的中心,经历了数千年的发展与变迁。探究过去六千年全球城市的空间分布及人口规模变化,不仅帮助我们理解历史上的城市化过程,也为当前快速城市化时代提供宝贵的参考。城市的兴起、扩展和衰退与人类社会的经济形态、技术进步以及自然环境密不可分。因此,系统化、空间明确的历史城市人口数据对于研究城市化的长时段动态至关重要。 历史上,关于城市人口的数据缺乏空间定位,限制了学者们对城市发展模式及其与环境相互作用的深入分析。联合国世界城市化展望虽然提供了1950年以后全球大城市的人口数据,但缺乏历史长时段的空间数据支持。

基于此,学者们首次整合并数字化了两份极富影响力的城市人口历史数据集,涵盖范围从公元前3700年到公元2000年,这不仅是对已有数据的空间化处理,更是为全球历史城市化研究铺设了坚实基础。 这两份数据主要来自历史学家特修斯·钱德勒和政治学家乔治·莫德尔斯基的著作。钱德勒的作品覆盖2250 BC至1975 AD期间的城市人口数据,聚焦于大城市并采用多种方法进行人口估算,包括历史记载、旅行日志、税务文献及人口密度推算等,弥补了历史记载的空白。莫德尔斯基则深入早期城市的研究,额外扩展了时间范围并引入了按照时代不同的人口阈值分类,尤其强调考古记录中的城市规模评估。 制作这一空间数据集的核心挑战之一是将历史文献中零散且格式多样的表格信息转化为标准化的数字格式。尽管现代光学字符识别技术(OCR)在文本数字化方面十分先进,但由于原始书籍的文字字体和页面质量差异,研究团队不得不选择人工转录方式以确保数据的准确性和完整性。

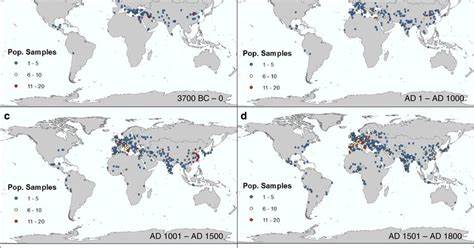

数据经过反复校核,提高了转录的精确度。 在空间定位方面,历史城市名称的演变与同名城市在不同地理位置的存在,给自动化地理编码带来巨大难题。为了准确地为每个城市赋予经纬度坐标,研究者们利用了多个地理数据库,包括现代城市数据库以及古地名及考古遗址数据库。通过手动验证和辅助工具如Google Earth和Wikipedia的GeoHack,90%以上的城市成功实现了准确空间定位,形成了一套包含经纬度和人口指标的空间数据库。 这一庞大数据库揭示了城市空间分布随时间的显著变迁。最早期的城市多发于肥沃的农业区,例如美索不达米亚平原,这一发现有力支持了城市发展与农业生产力之间的联系假说。

随着时间推移,城市化中心逐渐向西欧、南亚乃至东亚迁移。通过计算人口加权的全球城市中心,可以明显观察到人口重心的历史漂移轨迹,反映了经济和社会变革对城市布局的深远影响。 同时,研究显示城市规模并非线性增长,而是伴随着周期性的兴衰波动,这与自然灾害、战争、政治变革等多重因素紧密相关。例如,古代罗马、长安、开罗等城市的历史人口变化轨迹,体现了城市在不同时期的兴盛与衰退,以及这种动态对区域人口结构及社会经济的影响。 该历史城市人口数据集在全球范围时间跨度长、空间分布广,具有重要的学术和实务价值。对地理学家、历史学家、环境学家乃至城市规划者均具有启发意义。

其不仅为验证城市化理论提供数据支撑,也为研究城市与生态环境的相互作用、评估人类社会对自然资源的依赖与影响提供工具。 然而,数据集也存在一定的局限性。目前的数据样本在空间和时间上均显得稀疏,尤其是南亚、美洲及非洲部分地区缺乏详细数据。此外,历史人口估算方法的多样性及所用资料的有限性,也导致了数据精度和一致性的挑战。因此,使用者需谨慎解读数据,并结合最新考古发现及历史研究不断完善该数据库。 未来,结合遥感技术、考古学新发现及现代人口统计方法的跨学科合作,将进一步丰富历史城市化的数据资源。

通过填补现有空白,提升地理编码准确度,以及标准化城市定义,将有助于构建更加细致和可靠的城市发展长时段数据库。这样的数据库对于预测未来城市化趋势、设计可持续城市发展策略具有不可估量的价值。 总的来说,六千年全球城市化空间数据库的诞生,是人类历史研究领域的重要突破。它不仅记录了城市在人类社会发展中的核心地位,也为揭示城市与环境、经济、文化之间复杂互动奠定了坚实基础。城市化历程的空间演变图景,帮助我们洞察过去,为未来城市规划与治理提供历史经验和科学依据。