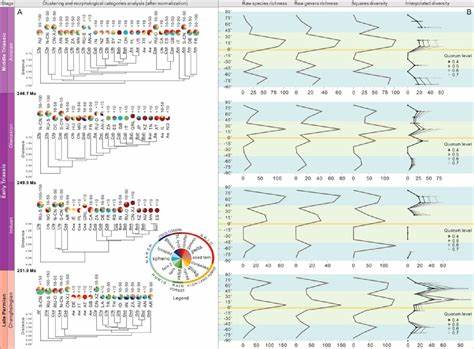

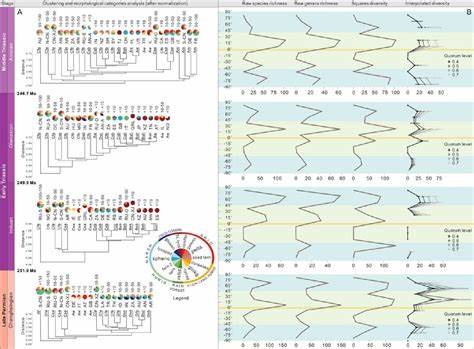

早三叠世,即距今约2.5亿年前,是地球历史上最极端气候事件之一。当时,超级温室效应造成全球气温飙升至令人难以想象的高水平,使得大规模物种灭绝和生态系统崩溃成为历史定局。科学家们通过对化石记录和地质沉积物的不断研究,逐步拼凑出这段“地球热史”的片段,揭示了温室气候持续数百万年背后错综复杂的驱动机制。其中,植被崩溃被认为是维持这异常气候状态的关键因素之一,成为了气候变化与生命系统相互作用的一个典型范例。广泛的化石数据表明,在二叠纪末期到三叠纪早期,陆地植物经历了剧烈的崩溃,尤其是在赤道及其附近的低纬度地区影响尤为明显。植被从密集的热带雨林和低地森林,骤然转变为低矮的灌木丛和草本植物,其生物多样性和生物量均大幅下降。

这种“植被死区”的形成,不仅过滤了碳的长期封存过程,更极大地削弱了陆地对大气二氧化碳的吸收功能。现代生态系统中,植物通过光合作用固定大量大气中的CO2,将其转化为有机碳储存在土壤及沉积物中,成为全球碳循环的重要组成部分。而早三叠世时期植被的衰退,则直接导致了这个关键碳汇的丧失,加之火山活动释放了大量温室气体,形成了一个恶性循环。科学家运用多种地球系统模型,通过复原古植物的分布和生产力,对气候-生物地球化学反馈机制进行了深入模拟。研究显示,在陨石撞击或大规模火山喷发等剧烈事件之后,伴随着植物的显著损失,土壤风化和生物增强风化作用受到抑制。风化过程通常通过消耗大气中的CO2,具有调节气候的负反馈功能。

而植被缺失导致风化速率下降,进而减少了CO2的消减力度,使得大气中温室气体水平异常居高不下。尤其是在气候较为温暖的低纬地区,这种负面影响最为显著,形成了区域性和全球性的植被“空白带”。此外,植物生理特性和结构的改变也反映了环境严酷的压力。叶片尺寸缩小,叶脉密度降低,以及生长高度降低,显示出植物适应极端高温和干旱条件的策略。而植物类群的组成也呈现出重大变化,典型的双子叶巨型蕨类植物及木本植物大量灭绝,取而代之的是抗旱耐热的蕨类和小型草本。这种生物地理格局的改变,不仅影响了生态系统的结构稳定性,还深刻影响了土壤形成和有机物质的积累,进一步促进了碳循环的失衡。

另一重要发现是,温室气体水平持续高企的时间远远超过了主火山喷发期的年代跨度。尽管西伯利亚玄武岩大规模喷发释放了大量CO2,其活跃期可能仅持续约几十万年,但超级温室气候却维持了近五百万年。研究团队认为,植被恢复的缓慢是导致这一长期高温的重要原因。只有当陆地植物生长恢复,碳汇功能逐步修复,风化反应加速,CO2浓度才重新下降,气候才得以缓和。这一区域性的植物衰退以及随之而来的全球气候异常,给包括陆地脊椎动物在内的多种生物群带来了致命打击。陆生动物的多样性和分布出现剧烈收缩,高纬度地区成为生命相对避难所,而低纬度地区几乎形成死亡带。

这种生态系统的崩塌不仅是自然选择与环境压力的剧烈表现,同时揭示了碳循环、气候系统与生物多样性之间复杂而紧密的耦合关系。当前研究不仅利用化石证据重建了植物多样性和生产力的时空变化模式,还通过植被分布投射和气候模式预测,实现了跨学科的整合解析。最新的气候-生物化学耦合模型也揭示了一个“高温稳态”概念,解释了地球为何在经历极端火山喷发后,气温没有快速回落,而是维持在遥远超出现代的高水平数百万年。植被崩溃触发了气候系统的临界阈值,一旦突破,便进入了一个恶性循环状态,温室气体排放与碳汇的衰减相互增强,延长了超级温室气候的寿命。只有随着生态系统生态位的慢慢填补,碳循环中的正反馈得以削弱,气候才逐渐回归更适宜生命的状态。这个早三叠世期间的气候事件为现代气候变化敲响了警钟。

气候系统中存在的阈值和临界点可能触发不可逆转的反馈,植被覆盖的减少不仅将减少碳汇功能,还可能加剧气候恶化。如今全球气温持续上升,森林火灾频发,生态系统遭受压力,早三叠世的研究为我们理解和预测未来气候与生态系统的命运提供了关键参考。它强调了植被保护和恢复在全球碳循环和气候调控中的不可替代作用,提醒人类社会必须深刻理解自然界复杂而脆弱的平衡,采取有效措施遏制生态系统退化,避免重蹈地球古代极端气候的覆辙。总的来看,早三叠世超级温室气候的形成是火山大规模喷发与植被崩溃共同作用的结果。植被的大规模消失不仅削弱了碳固定和大陆风化作用,致使大气CO2浓度持续居高不下,还导致全球生态系统结构和功能严重受损。长期的异常气候状态也揭示了地球系统内部的复杂反馈机制和稳态转换的潜能。

随着科学家的不断深入研究,利用丰富的化石数据与先进的气候—生物地球化学模型相结合,我们对这一古代气候极端事件的理解不断深化,也为解读地球未来的气候变迁提供了宝贵的经验教训。