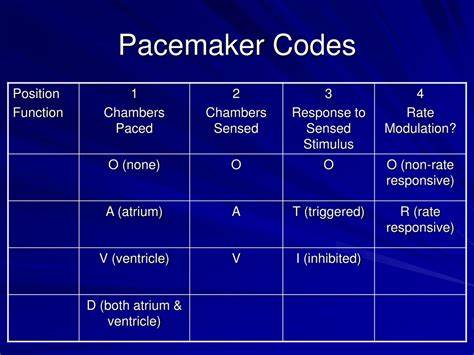

在现代社会,软件已渗透到日常生活的方方面面,甚至控制着人体的重要器官。一个看似简单的程序可能在不同场景下具有截然不同的意义和影响。以一个震动器程序为例,我们能够轻松理解其运作方式和潜在风险;但当相似的代码用于控制心脏起搏器时,问题的严重性和复杂性则远远超出我们的想象。起搏器是一种植入人体内的医疗设备,利用电子脉冲来维持稳定的心跳频率。它对代码的可靠性和安全性有极高的要求,因为任何软件缺陷都有可能危及生命。软件如何从单纯的指令集合,演变成我们愿意将生命托付的关系载体,这背后隐藏着对代码质量理解、验证标准和信任体系的深刻思考。

以一个简单的震动器控制程序为例,其核心可以用递归计算斐波那契数列来调节振动频率,代码结构简洁直观。然而,这样的程序即便存在漏洞,带来的风险也远远低于涉及心脏电生理反应的起搏器软件。起搏器程序的开发则是一项融合医学、电子工程与软件工程的复杂系统工程,需要满足众多国际标准,比如ISO 14971、IEC 62304等,确保程序在极其苛刻的环境中稳定、容错运行。工程师们不仅需关注功能的实现,更必须精确计算每条指令的执行时间和能耗,确保设备的电池能够持久供电。起搏器的代码往往规模庞大,达到数万行,背后是数以千计的专家多年辛勤努力的结晶。面对这样巨大的工程,人们不得不重新审视谁能够写出值得信赖的代码。

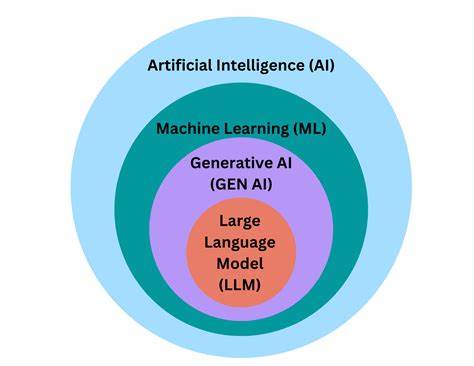

一方面,诸如Daniel J. Bernstein这样的顶级程序员以其卓越才能著称,他们可能编写出极高效、优雅的程序;另一方面,经过FDA审核、严格ISO认证及相关标准审查的企业团队,在保证软件安全性和合规性方面表现尤为出色。对于一般消费者而言,在生命攸关的选择面前,多数人更倾向于选择经过权威认证的保守方案。进入智能时代,人工智能的编程能力迅速提升,有望超越传统的编码方法。具备深度领域知识的AI能够综合硬件设计、电生理学、生物化学乃至物理学的复杂信息,生成更加完善和精准的软件。想象这样一种情境:AI不只是辅助人类,而是主导起搏器程序的研发,通过对代码、硬件、制造流程及质量保证环节进行全方位的分析和优化,创建出一套超越人类专家的安全系统。当面对选择权时,是否还应固守传统的人工编程,还是拥抱AI带来的革命性变革?未来可能的答案是基于表现和透明度的选择,而非传统的身份和资质认可。

透明和开放机制将成为建立信任的关键。无论是震动器还是起搏器,开放代码、公开规范和透明审核流程能够大大降低隐患,让用户和监管机构更有信心。相较而言,黑箱操作的软件则难以获得大众认可,尤其是在涉及安全和生命的场合。软件的影响远不止于单一设备,从个人使用的电子产品扩展到公共交通、自动驾驶汽车乃至城市基础设施,信任问题更加复杂和紧迫。尤其是在自动驾驶汽车领域,AI程序需要与其他车辆系统协同工作,动态适应复杂多变的环境,确保安全通行。如果每辆车的关键系统都是不同团队甚至不同模型编写的,协调和风险管理将面临前所未有的挑战。

信任不再仅仅是技术范畴的问题,也成为社会治理和法律框架的重要议题。经历了波音737 MAX空难之后,人们对软件安全性的关注达到了新高度。软件错误的代价有时是致命的,人们开始反思如何在科技高速发展的同时,建立起更加完善的质量保障体系。伴随着AI在软件开发领域的兴起,潜在的挑战也倍增。市场需求推动快速迭代,而监管和审核流程往往跟不上速度。如何平衡创新与安全,如何应对代码泛滥带来的监控和审计困境,是当前行业和社会必须直面的课题。

从震动器到起搏器,软件的定位变化折射出一个深刻现实:信任不是自动生成的,它是基于技术透明度、质量标准和持续监督的累积结果。未来的代码治理将更多依赖于开放、共享和全流程的透明管理,才能真正消除用户心中的疑虑。个人愿意将生命的安全交付给自动化程序,是一种极高层次的信任。而达成这种信任,需要技术人员、监管机构、社会公众之间的共同合作和长期积淀。随着人工智能逐步承担起编码的重任,建立完善的信任体系尤为迫切,只有如此,软件才能真正从简单的指令集合升级为值得依赖的“数字生命”。