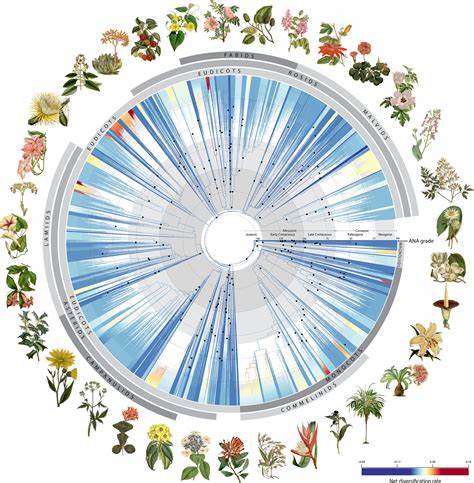

物种识别一直是生物学研究和生态保护中的核心问题。传统的DNA条形码技术虽为生物多样性科学带来了革命性的进展,但在跨物种门类的普适性和解析能力上存在明显不足。针对这一难题,科学家们开发出一种名为varKoding的创新技术,通过利用极低覆盖度的基因组“简读”数据,将DNA信息转换成二维图像,并应用前沿神经网络进行识别,大大提升了物种鉴定的精准度和普适性,实现了“生命之树”的综合DNA特征识别。传统DNA条形码依赖特定的基因片段,如动物中的线粒体COI或植物中的叶绿体基因matK和rbcL,这些片段并非所有生物门类均适用,且在分辨近缘物种时易出现模糊甚至错误结果。此局限使得基因条形码在面对如真菌、微生物甚至环境样本等复杂多样的生物样本时,效果大打折扣。varKoding技术的核心创新在于摆脱对特定基因片段和序列比对的依赖,改用全基因组中的k-mer频率分布作为“基因组签名”。

k-mer即DNA序列中长度为k的短串,统计这些短串的组合及其在基因组中出现的频率,能够反映出物种独特的基因组结构特征。值得注意的是,varKoding仅需极低覆盖度的基因组简读数据,甚至百万碱基对级别的序列即可,还无需组装复杂的基因组序列,从而极大降低了实验成本与计算负担。这一点对于大量物种样本或古老样本(如干燥标本、化石遗骸)而言尤为关键。此外,varKoding利用先进的神经网络模型,特别是Vision Transformer(ViT),对k-mer图像进行深度学习训练。这种图像分类技术源自计算机视觉领域,能够自动学习数据中的复杂模式和特征,确保系统对DNA图像的鉴别能力超出传统序列比对方法。训练过程中,图像数据经过多样化的数据增强(如光照变化、图像混合等),进一步提升模型对实际复杂环境中数据的不确定性的鲁棒性。

varKoding开发初期以被广泛研究的Malpighiales植物目为主体对象,构建了包含数百个样品的低覆盖度基因组数据集,从属分类准确率达到90%以上,明显优于目前主流基于k-mer对比的Skmer工具以及传统条形码。通过多层验证,varKoding在物种、属甚至科级别上均展现出优越的识别表现,尤其是在数据量极少的情况下依然保持高准确率。在跨域应用测试中,varKoding同样展现了强大功能。它支持包括动植物、真菌及细菌等多类群的样本识别,实现了单一模型覆盖整个生命树,这在现有技术中极为罕见。更重要的是,该方法对不同的测序平台和文库制备策略展现出良好的兼容性,无论是Illumina短读、PacBio长读还是Nanopore,均能稳定工作。计算效率方面,varKoding相较于传统的组装及成对比较方法,具有线性扩展的优势。

预处理后的DNA“图像”文件占用空间小,便于存储与传输,而训练神经网络所需计算资源能够通过现代GPU加速显著缩短,使其具备大规模物种识别的潜力。面对当前全球物种庞大的数字及缺乏完善基因组数据的现实,varKoding的低数据需求与高兼容性无疑为生物多样性保护提供了新利器。环境DNA(eDNA)检测也成为varKoding的另一个应用场景。通过对水体、土壤等环境样本进行简易基因组测序,varKoding能够迅速判断样本中的物种组成及其地理来源,为生态监测、环境评估以及犯罪取证提供科学支持。这种能力得益于其对混合样品信息提取和分类的潜力,未来结合长读技术或许可解决混种难题,实现对复杂生态系统的实时动态监控。varKoding的成功不仅体现在技术突破,还得益于开放的软硬件生态。

其开源软件varKoder基于主流深度学习框架,如PyTorch和Fastai,便于生物学家及开发者进行二次开发与适配。且提供了预训练模型,用户仅需少量数据便可快速进行本地训练和识别,支持桌面或便携设备应用,推动了分布式基因组学数据库建设。与昂贵且耗时的高质量全基因组测序不同,varKoding基于极低覆盖度数据,耗费经费远低于常规模式,亲和于大规模物种鉴定及历史标本分析。此外,它在处理DNA质量不佳的样本时表现不俗,进一步扩展了博物馆馆藏、古DNA等领域的利用范围。展望未来,varKoding作为统一的生命树DNA识别体系,不断随着测序技术与机器学习的进步而演进。对基因组重复序列、非编码区域等影响物种特异性的基因组特征的深层次研究,将进一步提升识别的准确性与分辨率。

与此同时,结合长读技术与单细胞测序,varKoding有望实现混合样本的精细解析,在环境检测和微生物组研究中发挥更大作用。综合来看,varKoding不仅突破了DNA条形码的技术瓶颈,更为生态学、进化生物学以及法医鉴定等多领域带来全新的操作范式与研究机遇。它兼具高效、经济和普适的特性,为人类解读地球生物多样性、保护珍稀物种提供了强大工具。在全球生物多样性面临前所未有威胁时,推进这类新兴基因组识别技术的普及与应用,无疑意义深远,助力科学家、保护者和决策者共同守护生命的未来。