近年来,电动汽车(E.V.)产业迅速崛起,作为其关键组成部分的电池技术成为全球关注的焦点。中国作为世界最大的电动汽车市场和电池制造中心,依托在锂离子电池技术的突破和规模化生产优势,逐渐构建起牢固的产业生态。然而,伴随着市场竞争的加剧和技术的快速迭代,中国最新出台的针对电动汽车电池制造技术的出口限制政策,标志着其在全球新能源产业链中的战略布局达到新高度。 2025年7月,中国商务部正式宣布,对于八项关键的电动汽车电池制造技术的出口转移实施严格监管。任何通过贸易、投资或技术合作等形式将这些技术转移至境外的行为,都必须提前取得政府许可。此举不仅体现了中国对核心技术自主权的高度重视,也体现出应对全球供应链重组和保护国家战略资源的决心。

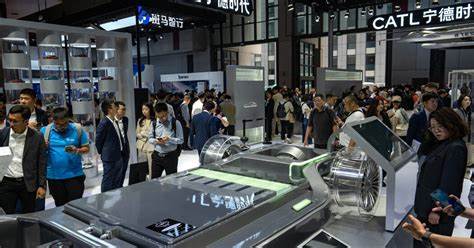

技术限制的背景来自中国近五年来在低成本、高续航电池领域取得的一系列突破,带动电动汽车制造成本大幅降低,提高了中国品牌的市场竞争力。中国公司如宁德时代(CATL)已成为全球最大的电动汽车电池生产商,其最新展示的能够在五分钟内充满电的锂离子电池,引发全球行业震动。此项新技术对于提升电动汽车用户体验、加快电动汽车普及具有革命性意义。 这些技术突破使得中国电动汽车在全球市场上具备了显著价格优势,促使更多消费者转向新能源选择。然而,随着全球主要经济体特别是欧盟加大对中国电动汽车产品的市场开放限制,要求中国制造商必须在当地设立生产基地,政策限制的出台难免与此相关。中国的出口管控措施,某种程度上也反映出面对外部压力保持技术领先和产业主导权的战略意图。

欧盟方面一直在推动中国车企及电池供应商在欧洲投资建厂,作为保障市场准入的一个“隐形门槛”。这样既有利于促进当地经济发展,也有助于欧盟实现供应链多元化和产业自主。美国对中国电动车投资持更加谨慎的态度,但部分中国电池制造商已在美国密歇根等地提出设厂计划,显示中国企业海外扩张步伐的多样化趋势。 除了电池技术限制外,三个月前中国还开始对七类稀土金属及其制成的磁铁出口实施许可要求。稀土金属是制造高性能电机和转子不可或缺的原材料,这些材料被广泛应用于汽车、机器人及其他先进设备。限制稀土出口已对西方和日本相关产业带来显著冲击,进一步凸显中国在关键战略资源上的供应掌控力。

整体来看,中国的这些政策调整具有多重战略意义。首先,通过严格限制先进技术和关键原材料的出口,中国强化了技术壁垒,有效防止技术外泄,保障国家创新能力和产业安全。其次,这有助于提升本土制造产业链的附加值,推动电动汽车及相关产业向全球产业链高端环节迈进。再者,面对全球供应链重组和地缘政治风险,中国通过出口管控促进产业链内生发展和区域协同,增强产业韧性。 与此同时,出口限制带来的国际市场反应也引发各方关注。西方主要汽车和电池制造商需要寻找替代供应商和技术路线,全球电动车产业链正在经历深刻变革。

部分国家加快投资本国电池技术研发,试图打破中国的技术垄断。中国企业则加快自主创新步伐,努力实现产品和技术的差异化竞争。 未来,中国电动汽车电池技术出口管控政策将如何影响全球市场格局,仍需持续观察。中国作为全球新能源转型的重要引擎,其技术政策不仅是国内产业政策的调整,也是全球产业链安全和技术竞争的关键节点。面对复杂多变的国际环境,中国加快构建自主可控的技术体系,提升绿色能源产业竞争力,成为其实现碳中和和科技强国目标的重要战略布局。 行业专家普遍认为,技术出口新规可能促使中国电动汽车和电池企业更加注重创新研发,强化内部技术积累。

同时,在全球市场竞争激烈的背景下,企业需要更加灵活地调整海外布局策略,积极应对政策环境的变化。对于消费者,电池技术进步带来的充电速度提升和续航延长,将进一步推动电动汽车普及,助力绿色出行和环境保护。 综上所述,中国出台针对电动汽车电池制造技术的出口许可制度,体现了其对核心技术自主掌控的坚定决心和应对国际风险挑战的前瞻性谋划。随着电动汽车产业持续快速发展,这一政策将深刻影响全球产业链生态,推动全球新能源技术和市场格局的深刻演变。未来,如何在开放合作与技术保护之间保持平衡,将是中国和国际社会共同面对的重要课题。