互联网的发展是人类科技史上的一场革命,而1995年则被视为互联网成长的重要里程碑。这一年,互联网经历了从学术和政府主导的研究网络向商业化、公共化快速转型的关键阶段,改变了信息传播和人们社交、娱乐、工作的方式。尽管互联网的诞生可以追溯到上世纪60年代的ARPANET项目,但真正让它成为现代网络的脊梁的是国家科学基金会网络,即NSFNET。若说ARPANET是互联网的原始形态,那么NSFNET则是孕育现代互联网的催化剂。1980年代初,美国国家科学基金会旨在提升科学计算能力,资助建立超级计算中心以促进研究的跨校交流与合作。然而,早期网络如ARPANET局限于军事和政府用途,普通大学和研究机构难以接入。

因此,NSFNET的建设为更多高校和科研机构打开了联网的大门,极大地扩展了网络的覆盖范围和应用需求。NSFNET的技术革新之一是引入了高速连接,从最初的56Kbps逐步提升到1.5Mbps的T1线路,随后于1991年升级至45Mbps的T3线路,带来了数据传输速度的飞跃,为日益增长的网络流量提供了保障。高速链接的部署不仅满足了科研大数据交互的需求,也促进了网络服务的多样化。随着学术界和政府部门对网络的广泛采纳,NSFNET逐渐成为全球联网的枢纽,构建了一个连接各大区域网络和超级计算中心的统一骨干网络结构。这个阶段,互联网仍处于以非盈利和公共研究为主的模式,商业用途受限甚至被禁止。然而,随着技术的发展和网络用户的不断增加,商业机构开始意识到互联网巨大的潜力。

1993年,欧洲核子研究中心的蒂姆·伯纳斯-李发明了超文本标记语言HTML,随后诞生了全球首个图形化网页浏览器Mosaic,极大地降低了公众接入互联网的门槛。及时且直观的网页浏览体验吸引了大量非专业用户接入网络,推动了网络内容的丰富和规模的激增。在此期间,私营互联网服务提供商开始萌芽,尽管早期多是以学术网络为基础,但商业化趋势逐渐明显。到了1995年,美国政府正式关闭了由NSF运营的NSFNET骨干网,标志着互联网核心基础设施从公共资助向完全商业化转型。这一举措放开了商业网络的准入限制,促使诸多互联网运营商展开激烈竞争,推动了网络建设及服务的多元化。借助商业资本和技术创新,互联网加速普及到家庭和企业,个人电脑和调制解调器成为接入互联网的常见硬件,电子邮件、即时通讯、电子商务和搜索引擎等应用陆续出现并迅速普及。

与此同时,互联网的组织架构和管理机制也逐渐规范和完善。域名系统(DNS)的管理权由原先的政府授权机构转移到私营企业和国际组织,域名注册开始收费并引入竞争,这促进了网络资源的合理分配和市场化运营。企业间的网络互联标准得到统一,提升了互联网的透明度和可扩展性。1995年互联网的崛起也引发了新的挑战,包括网络安全、隐私保护和信息监管等议题成为公众和政府关注的焦点。随着商业利益进入,互联网成为企业竞争和创新的战场,催生了诸多互联网先驱公司,如AOL、MCI和IBM等,不断推动全球通信和信息产业的发展。1995年不仅在技术层面上成就了互联网高速发展的基础,更在人文社会层面上开启了信息自由流通和数字时代社会变革。

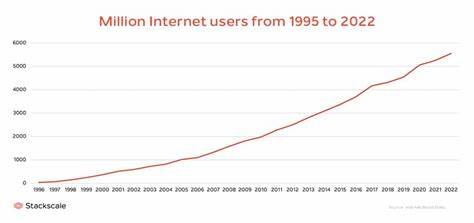

互联网的发展带动了全球知识共享、文化交流与经济结构的转型,推动了电子商务、在线服务和数字媒体的兴起。而这些改变还在持续演进,塑造了21世纪信息社会的格局。回顾1995年,我们看到的是一个互联网由实验阶段向成熟网络跃迁的关键节点。它不仅成就了科技的进步,更奠定了信息时代的社会基础。现代生活的方方面面——从购物、通信、教育到娱乐和工作——无不深受这一转变的影响。理解1995年的互联网发展,有助于把握数字时代的历史脉络,洞察未来技术和社会的演进路径。

正如当年互联网“毕业”走向社会一样,今日的互联网也正在经历新的变革和升级。