近年来,“硬核模式”成为技术圈内频频被提及的一个概念。它不仅代表着技术难度和复杂工具的掌握,更隐含着一种身份认同和地位的象征。在不少技术精英眼中,使用复杂、定制性强且不易上手的工具,似乎才能彰显专业能力和技术深度。然而,随着时间推移,越来越多的声音开始质疑这种“硬核模式”的真实价值,呼吁回归更简单、更高效的工作方式。技术的本质究竟是追求极限挑战,还是服务于人类的需求?两者之间的矛盾成为当下技术发展中的一大焦点。通过多篇博客和技术分享文章,我们能感受到不同作者对这一话题的独到见解和反思。

比如,部分博主通过持续更换工具链,在复杂度和易用性之间游走,试图找到最适合自身工作流程的平衡点;另一些则更加偏重深度系统的构建,希望打造高度定制化的环境以发挥最大潜力。这些观点的交织折射出现代技术人在面对日益繁杂的工具阵地时的迷茫和探索。面试环节中的实践观察也印证了这一现象。在挑选候选人时,纯粹能复述各种技术词汇和流程的人并不总是最受欢迎的。相反,能够结合具体问题,阐述切实解决方案和思考过程的应聘者往往更具吸引力。在他们的回答中,体现出对核心问题的深入理解和灵活应用能力,而非机械背诵技术清单。

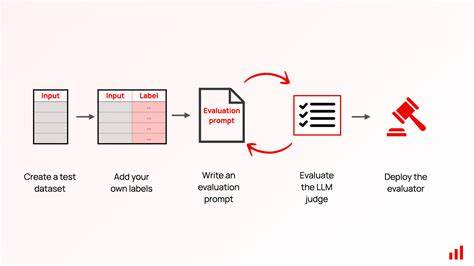

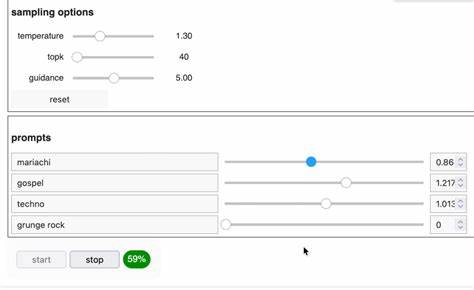

这种对问题导向的聚焦也折射了技术人才成长的真正路径,即从工具使用者逐渐成长为问题解决者。以实际项目为例,一款协助研究生提交论文的协同工作流系统,将复杂的流程管理转化为简洁易操作的功能界面,服务于多个角色——包括学生、导师、管理员、IT支持以及图书馆等。尽管其背后机制庞大且复杂,但为了满足不同用户需求,系统设计坚持简化用户体验,这体现了复杂系统与简单应用的结合智慧。在工具选择方面,Emacs作为一款经典且高度灵活的编辑器和计算平台,被很多技术人视作“操作系统级别”的生产力工具。其强大的自定义能力和一贯的操作体验,为用户积累了深厚的操作肌肉记忆。尽管配置和定制需要一定投入,但熟练掌握后带来的便利远超单一应用工具的碎片化体验。

这种定制化的“硬核模式”既带来挑战,也孕育创造力。与此同时,简洁命名系统如Denote所展现的文件管理策略,也在技术生态中体现对简约化的追求。通过以时间戳为标识,结合标题和标签的统一格式,不仅方便排序和查找,还提升了跨项目协作的效率。这里的关键是通过简单且标准化的规则,避免因混乱命名而带来的认知负担。诸如静态网站生成器和个人博客体系等“硬核模式”产品也同样备受争议。虽然静态网站因其极简文件结构和高性能优势被视为技术纯粹主义的象征,但构建、维护属实需要较高技术门槛和时间成本。

很多人享受于掌控全流程的感觉,但同时也承认这不是最简便的路径。权衡之下,一些人选择依赖托管服务,通过“现金换便利”的方式,达到局部的简化,但这无疑是以放弃部分控制权为代价。在这个过程中,简化本身成为了双刃剑。一方面,追求简洁带来高效和专注;另一方面,简化背后可能隐含被“简化者”牵着走的风险,技术用户需警惕被“蜜罐”诱惑,避免陷入新一轮的依赖陷阱。尤其是在当今技术生态复杂多变的背景下,每个人都不得不在自主掌控和外部协助之间找到平衡。对比不同文化中的技术态度,也能发现深刻的思考。

例如,埃里克·布伦德对阿米什人采纳科技的观察,提醒我们技术选用的背后往往是社区价值观和整体影响的权衡。他们认可合适的技术能带来切实好处,但同时坚守自身底线,拒绝不必要或过度复杂的设备。这种“更好,而非更多”的理念,启示现代技术从业人员在面对琳琅满目的新工具与方法时,应保持理性和谨慎。技术工具的选择不仅关乎个人效率,更体现了对生活质量和工作意义的把控。技术地位感的塑造也是“硬核模式”议题中不可忽视的方面。许多程序员和工程师乐于分享自己攻克难关的经历,借此寻求同行认可和社会认可。

这种自我呈现的行为既是自豪的表现,也带有一定的虚荣和心理诉求。一方面,这激励人们不断挑战自我,攀登技术高峰;另一方面,也需要警惕陷入无止境的“难度炫耀”,忽视了技术真正价值的传递和服务对象。理想状态下,技术分享应当是一种对话,而非单向的展示。思考和写作是沟通和反思的重要方式。当个人思想与公共讨论相融合,便形成了有价值的知识生态圈。正如鸟鸣在森林中的自然流淌,技术讨论亦应顺畅自然,彼此启发。

总的来说,“硬核模式”并非单纯的技术深度表现,而是包含复杂的心理动机、社会互动和工具选择哲学。在面对技术飞速发展的今天,每个人都需要结合自身需求与价值观,做出最符合自身的技术选择。技术的真正力量,不在于复杂的门槛和高深的知识,而在于能否帮助我们更好地理解问题,简化工作流程,提升生活和工作的质量。正是在从“硬核”向“简约”转变的过程中,技术才得以真正普惠与长久。