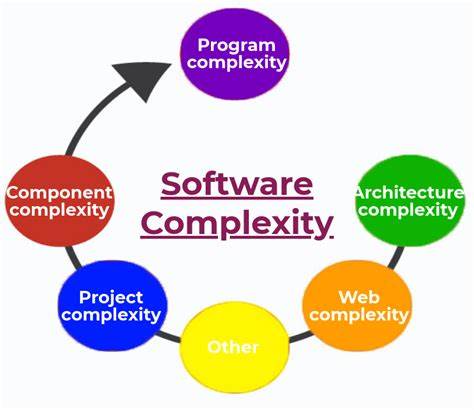

在现代信息技术迅猛发展的时代,软件开发成为推动社会进步的重要引擎。然而,尽管初看软件开发似乎只是在向计算机传递指令,仿佛是简单的“技术翻译”,实际上隐藏于其背后的复杂性远远超出想象。人们常误以为软件编写只是机械地连接已有模块,抑或是简单地实现某个算法,但真实情况往往截然不同。探寻软件开发的复杂性,不仅需要关注代码本身,还要审视软件运行环境、多平台兼容性、底层依赖以及持续集成等各个环节的挑战。首先,软件开发的复杂性部分源自于其对底层硬件和操作系统的依赖。现代软件通常需要跨越多种架构和平台,这自然导致了平台特异性代码的需求。

例如,在跨平台开发过程中,开发者必须应对不同处理器架构如x86_64、ARM等的差异以及操作系统特性,如Windows、Linux、macOS的差异,这些都让软件的稳定性和兼容性成为难题。开源社区中以Rust语言开发的项目例如Lithium软件包,便深刻揭示了这类复杂性的实际表现。Lithium的核心功能看似简单,仅仅提供抛出和捕获异常的功能,但其背后的代码库经历了数百次提交,涉及无数次的调试和修复。开发者不仅需要应对自身代码的逻辑问题,更要面对上游依赖的不稳定性,例如Rust编译器的夜间版本频繁更改,使得持续集成(CI)系统必须频繁地进行更新和适配。同时,在多平台CI测试中遇到的不稳定表现,从MIPS架构的长期失效到Windows ARM64环境下的反复崩溃,无一不加剧了维护的难度。甚至在x86_64架构下,LLVM编译器对异常处理的误编译也令人无奈,更别提运行时环境中的诸多BUG,如Wine对特定Windows目标平台的线程局部存储异常处理问题,这些无形中提高了开发者的压力和时间成本。

除此之外,工具链的复杂性往往被低估。虽然一些核心工具如编译器或包管理器看似功能完善,实际使用中仍存在各类兼容性和性能缺陷。比如自动化测试工具在跨平台执行时的非一致性、内存泄露问题的偶发出现、以及缺少统一的跨编译测试支持都极大影响了软件质量保障。软件开发不仅只是完成代码编写,更是对这些庞大生态链条的管理和协调。一些开发者甚至不得不自行开发辅助工具以弥补现有基础设施的不足。再者,软件产品的质量极端依赖于其外部依赖的可靠性。

开发者对运行时环境例如JavaScript引擎、底层编译器或操作系统内核的信任,是软件能够正常运行的基石。一旦这些基础设施出现问题,尽管开发者本身代码没有错误,应用层的表现依旧可能一败涂地。面对如此多的不可控风险,软件开发者常常被迫采用“先发布,后修复”的策略,这种方法虽非长久之计,却成为现实中维持迭代速度的无奈选择。探讨软件复杂性的深层原因不应仅停留在代码量和算法难度上。更多时候,真正的挑战来自于不稳定和不可预测的基础设施、跨平台兼容的断层,以及维护庞大持续集成系统所带来的压力。软件开发的复杂性是多层次、多维度的,需要开发者具备不仅技术技能,还需具备高度的适应力和系统思维。

更重要的是,软件开发的复杂性是一面镜子,折射出现代计算技术生态的巨大挑战和变幻莫测。唯有深入理解并积极应对这些问题,才能推动软件体系日趋成熟,更好地服务于社会的发展需求。总而言之,软件开发远比外界所理解的更为复杂和艰难。它不单是简单编写程序,更是与庞大且复杂的技术基础设施不断博弈的过程。每一行代码背后,都可能隐藏着跨平台运行的不确定性和底层依赖的缺陷。正视这些挑战,持续改进工具链和生态系统,才是推动行业进步的关键所在。

。