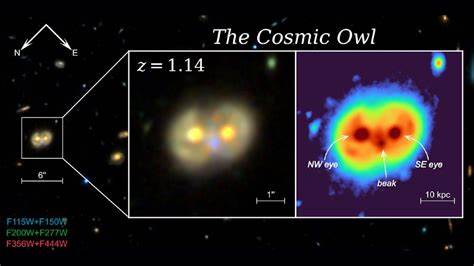

在浩瀚宇宙的无垠深处,恒星与星系的碰撞和融合构建了一个又一个令人惊叹的天文奇观。最近,借助詹姆斯·韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope,简称JWST)的高分辨率图像,一组国际天文学家团队捕捉到了一对罕见的环状星系正处于碰撞交融阶段,这组星系因其形态酷似猫头鹰面孔而被戏称为“宇宙猫头鹰”。这一新颖且罕见的天文结构位于约110亿光年之外,以其迷人的视觉形态和丰富的物理过程,成为探索星系演化的重要“天然实验室”。星系作为宇宙中最大规模的恒星集合体,其形态多样,常见的包括旋涡状星系、椭圆星系等。然而环状星系却极为罕见,只占所有观测星系的极小比例,约为0.01%。它们通常在一种极为特殊的碰撞过程中形成:一颗较小的星系以近乎垂直的轨迹穿过一颗较大的星系核心,引发冲击波将恒星和气体驱赶形成环状结构。

此次发现的“宇宙猫头鹰”实际上是两颗环状星系彼此碰撞后产生的对称结构,每颗星系的核心均蕴含着超大质量黑洞,这两颗黑洞正在极高的速率摄取周围物质,形成了活跃的星系核,成为“猫头鹰眼睛”的形象来源。猫头鹰“喙部”的光亮区域实则是两星系碰撞前缘所形成的巨大分子气体云团。利用阿塔卡马大毫米/亚毫米阵列(ALMA)的观测数据,科研人员确认该区域富含浓厚的星际分子气体,是新星形成的“原材料”,同时受到碰撞激发的强烈冲击波挤压,星际介质的密度和压力剧增,催生了高强度的恒星形成活动。令人更加震撼的是,来自新墨西哥大型阵列(VLA)的射电观测揭示,其中一颗黑洞喷射出的高速带电粒子射流正冲击这团气体云,进一步加剧分子云的压缩,极大提升了该区域的恒星诞生率,使其转变为宇宙中新生恒星的摇篮。关于时间尺度,天文学家通过模拟推断,这两颗环状星系的碰撞大约发生在3800万年前。考虑到星系碰撞的持续时间通常为数亿年,“宇宙猫头鹰”面孔的独特形态将具有相当长的可观测周期。

猫头鹰星系的发现,不仅赏心悦目,更为天文学研究提供了多重星系进化过程的协同观察机会。它集中了超大质量黑洞活跃阶段、高强度恒星形成、星系环形结构形成,以及碰撞冲击波物理等多个关键机制。对这些过程的深入研究,有助于揭示早期宇宙中星系为何能够如此迅速且高效地聚集恒星质量的谜题。此前,科学界对于射电喷流在促进星际介质冷却与新星诞生之间所起的作用尚存疑问,而“宇宙猫头鹰”的多波段观测数据则显示喷流与碰撞激发的星际压缩协同促进了恒星爆发,这一机制或是解释早期宇宙星系成型速度加快的重要因素。未来,科研团队计划借助数值模拟详细重现星系碰撞的轨迹、撞击角度及其对环形结构生成的影响,解锁“双环”形态背后的物理密码。此外,更多的观测计划也将展开,重点聚焦该体系中恒星形成速率、黑洞活跃动态以及分子气体分布的时空演化。

值得一提的是,这并非JWST首次捕捉到形态奇特的天文结构。此前,它已发现诸如子弹星团内旋转漩涡、胎生星风形成的猫尾状气流等天体,为人类探索宇宙的极致景观提供了宝贵窗口。此次关于“宇宙猫头鹰”的发现,展现了JWST在高红移星系动态和结构研究上的巨大潜力。在技术层面,JWST凭借其近红外成像与光谱能力,突破了传统望远镜的探测极限,能够揭示遥远星系中隐匿的细节,为天文学带来了质的飞跃。作为目前人类有史以来最先进的空间望远镜,JWST的研究成果不仅丰富了我们对宇宙的认知画卷,也为解答关于星系起源、演变以及黑洞和星际介质相互作用等根本科学问题提供了坚实数据支持。总之,“宇宙猫头鹰”的发现是一场视觉与科学上的双重盛宴,它用一种近乎奇迹般的形象,将宇宙亿万年的演变故事生动展现于世。

未来随着进一步的观测和分析,我们将更加深刻地理解星系如何通过碰撞与融合谱写宇宙的壮丽篇章,揭开恒星诞生的新秘密,开启天文学研究的新纪元。