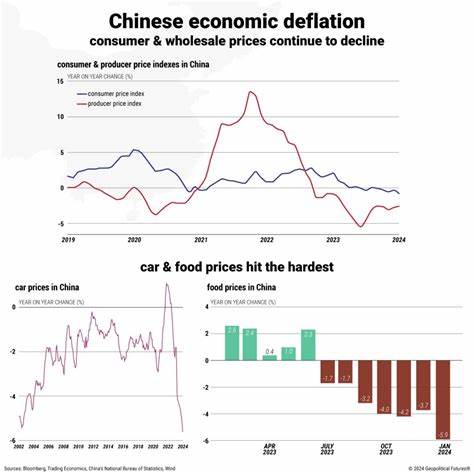

中国面临的通货紧缩之战及其全球影响 近年来,全球经济在经历了疫情之后逐渐恢复,但对于中国这个世界第二大经济体来说,却面临着日益严重的通货紧缩问题。与其他国家努力应对通货膨胀的局面不同,中国的困境引发了广泛关注,因为这不仅关乎中国的经济增长,也可能对全球经济产生深远影响。 根据近期的统计数据,尽管8月份中国消费者价格指数(CPI)较去年上升了0.6%,但核心消费者价格指数仅增长了0.3%,为近三年半以来的最低水平。这种低迷的表现使得市场对整体需求的前景产生了担忧。与此同时,生产者价格指数(PPI)同比下降1.8%,表现出制造业的疲软迹象。经济学家警告称,持续的通货紧缩可能导致工资水平的下降,进而引发一系列经济链式反应,包括消费支出减少、企业收入下降以及大规模裁员。

二十世纪九十年代,日本曾经历类似的通货紧缩周期,最终导致了长期的经济停滞,被称为“失落的十年”。这一历史教训令当前的经济分析师感到不安,他们认为中国正在走上一条极其危险的道路。如果不采取有效的应对措施,中国可能会面临与日本类似的困境。摩根士丹利的一份报告指出,通货紧缩可能会形成一个难以打破的恶性循环,影响到消费者与企业的信心。 为了重振经济,中国政府已经开始采取一系列措施以刺激国内需求,其中包括向工业部门提供贷款。这些措施虽然增加了消费者商品的供应,但并未能有效提升整体需求,反而进一步加剧了通货紧缩的压力。

在经济复苏的过程中,短期内的就业和收入增长也相对有限,未能对消费支出产生显著的推动效果。 为了避免经济在通货紧缩中进一步恶化,经济学家呼吁中国政府推出更为广泛和大胆的财政刺激计划。例如,财政支持的房地产和社会保障项目可能会成为焦点,因为这将有助于扭转中国重要的房地产市场的颓势,同时提升民众的储蓄水平。然而,根据摩根士丹利的分析,尽管北京方面开始显现出一些政策调整的迹象,但要想真正改变当前的经济方向,依然需要时间。 不仅如此,中国的通货紧缩问题并不局限于其国内市场,其对全球经济的波及效应同样引人注目。作为世界主要的贸易国,中国的一举一动都会对全球市场产生影响。

摩根士丹利的分析指出,中国的通货紧缩已经使美国和欧元区的核心通胀水平下降了约0.1个百分点,这在美欧央行开始新一轮降息的背景下,显得尤为重要。 在通货紧缩的背景下,外国投资者对中国市场的信心可能会受到影响,导致资本外流。这种现象可能进一步加剧人民币贬值的压力,使得中国的进口商品变得更加昂贵,从而削弱其在全球市场的竞争力。与此同时,消费者对未来经济前景的预期也可能变得更加悲观,从而影响其消费行为和储蓄决策。 尽管中国在经历了一段高速增长之后,面临着经济转型的挑战,但这并不是一个无法克服的难题。专家们认为,只要能够实施有效的政策以增强国内需求,扭转通胀与通缩之间的博弈,经济仍然有机会实现复苏。

未来几个月内,观察中国政府如何在通货紧缩与经济刺激之间寻求平衡,将成为全球经济观察的重要议题。 总结来看,中国与通货紧缩的斗争不仅关乎其自身的经济走向,更是全球经济的一面镜子。中国的经济动态会对全球市场产生链式反应,从而影响其他国家的政策制定和市场反应。因此,各国应密切关注中国的财政和货币政策,以便及时调整自身的经济应对策略。面对全球经济不确定性加大的局面,各国需团结合作,通过有效的政策响应,保证经济的可持续发展。 在未来的日子里,如何有效应对通货紧缩以及确保经济的增长,将是中国乃至全球各国必须面对的共同挑战。

希望在政策制定者的共同努力下,能够找到有效的解决方案,推动全球经济的稳定与繁荣。