爱泼斯坦-巴尔病毒(Epstein-Barr virus,简称EBV)是全球范围内极为普遍的一种病毒,感染率高达90%以上。许多人可能在青少年或成年早期经历过单核细胞增多症,也就是俗称的“腺热”或“传染性单核细胞增多症”,但对病毒的认知依然停留在它是“青春期的烦恼”这一层面。然而,近年来科学家们对EBV的研究取得了突破性进展,发现这种病毒不仅仅引发短暂的发病症状,实际上可能在多种严重疾病的发展中扮演关键角色。EBV正从被轻视的“无害病毒”演变成为现代医学关注的焦点。单核细胞增多症为何得到“沉默病毒”的称号,是因为它在人体内往往以潜伏状态存在,不易被察觉,且感染后可能终身携带。大多数感染者并没有明显症状或仅表现出轻微不适,但病毒能长期潜伏在B细胞内,随时有可能被激活,影响宿主免疫系统。

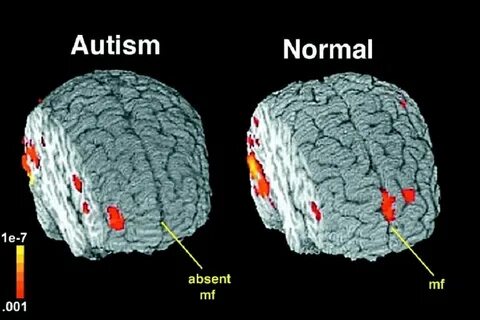

这其中的复杂机理,是科学家们研究的重点。近年来的研究表明,EBV与多种癌症密切相关,包括伯基特淋巴瘤、鼻咽癌和霍奇金淋巴瘤等恶性肿瘤。病毒通过干扰细胞的正常基因表达和免疫监控机制,诱发细胞异常增生甚至恶变,给患者带来极高的健康风险。此外,EBV还被认为是多发性硬化症等自身免疫性疾病的重要诱因之一。多发性硬化症是一种神经系统疾病,患者的免疫系统错误地攻击自身神经组织,导致神经损伤和功能障碍。最新的科学证据支持EBV感染是引发此类疾病的关键环境因素,虽然具体机制仍在探索中,但病毒与免疫系统互动的异常现象日益清晰。

感染EBV后的症状往往难以与其他病毒感染区分,因此诊断和治疗带来挑战。目前对EBV感染的治疗主要是对症支持,尚无能够彻底根除病毒的药物。科学界普遍认为,预防感染是控制该病毒相关疾病的最佳策略。这也促使全球多个研究机构投入巨资研发EBV疫苗。疫苗研发面临诸多挑战,首先是病毒的复杂生命周期和潜伏机制使得疫苗设计难度加大。其次,科学家们需要确保疫苗安全有效,避免引发过度免疫反应或其他副作用。

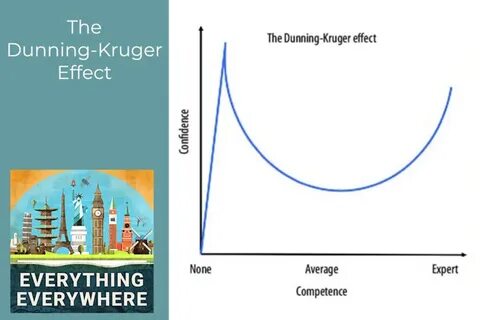

然而,随着分子生物学和免疫学技术的进步,针对EBV的疫苗临床试验已在多个国家展开,这为未来的疫苗上市带来了希望。公众对EBV的认知仍然有限,部分原因是单核细胞增多症多发生在青春期,其症状多为发热、咽痛和淋巴结肿大,容易被误诊为普通感冒或咽炎。但随着病毒潜在危害的揭示,社会健康教育亟需加强,提高大众对EBV长期影响的理解和重视程度。同时,医学专家呼吁加强对病毒感染人群的跟踪和筛查,以早期发现和干预潜在的严重疾病。总的来说,EBV作为一种“沉默的病毒”,其复杂性及潜在风险不能被忽视。从曾经被视为青春期一种“成长烦恼”,到如今成为多种癌症和自身免疫疾病的重要嫌疑,EBV的故事映射出现代病毒与人类健康之间的复杂斗争。

未来的研究和疫苗开发或将带来革命性的突破,推动公共健康事业迈上新台阶。人们持续关注与支持相关科研项目,是保障未来免疫防线坚实的重要力量。