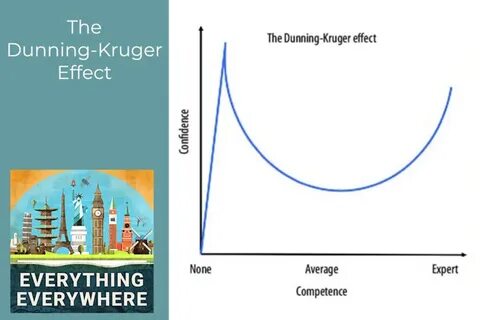

在认知心理学领域中,达克效应(Dunning-Kruger Effect)广为人知,它揭示了一种有趣而又常见的人类行为现象:能力不足者往往高估自己的水平,而真正具备能力的人则可能低估自己。2022年,一项以尝试驾驶飞机为主题的实验,以生动的方式证明了这一效应,成为理解自我认知偏差的重要案例。该实验不仅揭示了知识和技能间的差距,也警醒人们在学习和工作中保持谦逊和自省的重要性。达克效应由心理学家大卫·达克与贾斯汀·克鲁格于1999年首度提出,他们指出无知本身使得人们难以准确评估自己的能力,这种现象在生活的多个领域均有体现。尽管这一定理早已深入人心,但实际演绎的场景并不多见,直到2022年,研究者们选择飞机模拟驾驶场景,提供了一个极具挑战性却又直观的实验平台。飞机驾驶因其高复杂度和高风险性,被广泛视为技能掌握难度较高的领域。

参与者多数是飞行新手,甚至部分完全无相关经验。在实验开始前,研究者让参与者自我评估驾驶能力,结果显示多数参与者自信满满,认为自己能够顺利完成飞行任务。但在模拟飞行过程中,情况出现了显著的反差。许多预估水平较高的参与者无法控制飞机,频频出现操作失误,例如错误调整方向舵、无法控制高度,甚至几乎无法顺利完成降落。实际上,最缺乏经验的参与者往往自我评价过高,而表现良好的参与者则显得更为谨慎甚至保守。这种认知误差的呈现成为达克效应的生动写照。

实验背后的心理机制基于知识不全导致元认知能力受限。所谓元认知,是指个体对自身认知或行为的监控和调控能力。能力较弱的人由于缺乏必要的技能和经验,无法准确识别错误或判断表现水平,从而导致自我评价的偏差。以飞机驾驶为例,若不能准确感知航向的变化或高度调整是否恰当,就极难知道自己是否真正掌握了技能。反之,技能较强的人由于对细节和潜在风险有更深刻的理解,会更审慎评判自己,甚至可能低估能力。这种现象在生活中的表现非常普遍。

无论是职场、学业还是社交,人们在缺乏全面知识时往往自信爆棚,甚至对反对意见嗤之以鼻。然而,如果不加以警惕,过度自信很可能导致决策失误或者严重后果。2022年的飞机驾驶实验让我们意识到,知识的积累及自我反省同样重要。只有不断学习、积累经验,并善于接受反馈,才能减少认知上的盲区,实现能力与自我认知的平衡。在现代社会竞争激烈的背景下,达克效应提醒管理者和个人做出更谨慎的判断。例如,在企业选拔人才、制定培训方案时,应注重通过客观考核避免主观评价带来的偏差。

对于个人而言,保持谦逊的态度,积极寻求专业辅导和实践机会,是克服认知误差的有效途径。除了认知差距,情绪和心理因素也对多大影响了行为。实验中,不少参与者在多次失败后表现出挫折和焦虑,这进一步影响了他们的表现和自我评价。说明认知与情绪的交互作用在达克效应中不容忽视。通过对这一现象的深入理解,心理学家和教育者可以设计更具针对性的辅导方案,帮助个体识别和修正错误认知。同时,实际操作如飞行模拟器训练,可以加深技能掌握,减少自信偏差。

总的来说,2022年以飞机驾驶为载体的达克效应实验,为我们揭示了一个普遍存在却常被忽略的认知误区。它既是科学研究的突破,也是生活中自我认知的重要警示。我们每个人均应以此为鉴,积极反思自身的知识水平和能力,把握真实的自我认知,避免因过度自信产生的潜在风险。未来,随着认知科学和人工智能的不断发展,相关研究有望为人类探索更有效的学习方法和心理调适策略提供支持,助力社会成员提升综合素质和决策能力。