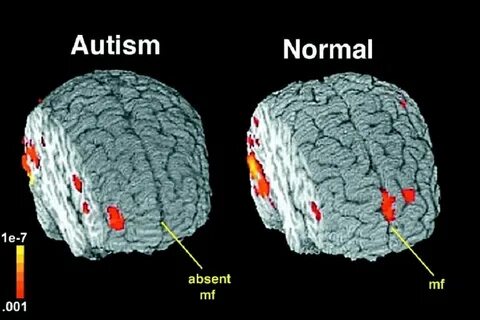

自闭症谱系障碍(ASD)是一类复杂的神经发育疾病,表现为社会交往困难、认知僵化以及感知敏感等多样化症状。长期以来,科学家们试图理解导致这些多元症状的神经生物学机制。最新的研究聚焦于大脑神经刚性,即神经系统在不同脑状态之间的灵活转变能力受限,这种刚性被认为是自闭症多种核心症状的潜在神经根源。非侵入性减弱神经刚性的创新方法,如经颅磁刺激(TMS),逐渐显示出改善自闭症行为的巨大潜力,令人瞩目。 神经刚性与自闭症的关联长期以来受到广泛关注。大脑通常在不同的神经状态之间动态转换,如同行走于能量地貌起伏的路径。

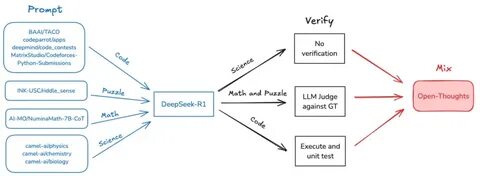

然而,具有自闭症的个体大脑这种状态转换的频率显著降低,表现为某些关键脑状态难以切换。这种转换频率的减少使得大脑活动模式陷入相对固定和刚性的状态,阻碍了信息的灵活整合,进而导致认知和感知方面的缺陷。 最新研究通过精细的网络功能磁共振成像(rsfMRI)与脑电图(EEG)监测,证实了自闭症患者在大脑前额叶-顶叶网络(FPN)与视觉网络(VN)、默认模式网络(DMN)及显著性网络(SAN)之间的功能连接存在异常。具体表现为这些网络的共激活频率低于正常人群,且这种降低与自闭症患者在任务切换(即认知灵活性)、感知稳定性及非言语社交信息处理中的障碍高度相关。 为了干预这种神经刚性,研究团队设计并实施了脑状态驱动的经颅磁刺激(BDNS)方案。该技术通过在线实时监测大脑的特定状态,当脑处于某一关键状态时,准确施加短暂的磁刺激,促进大脑网络状态的灵活转换。

与传统30分钟持续刺激不同,BDNS强调时机的精准把握和刺激的短暂性,避免频繁刺激带来的潜在负面影响,也能更有效地调整大脑网络动态。 实验证明,对右侧顶叶上回(SPL)实施状态依赖性高频刺激能够显著提高自闭症患者大脑的神经灵活性,具体表现为增加了大脑核心网络间的状态转换频率。一次BDNS刺激即能显著缓解认知僵化,使患者在自发性任务切换中表现出更灵活的思维和行为模式。而经过为期12周的每周多次BDNS干预后,不仅认知灵活性下降显著,感知过度稳定性和非言语社交信息处理能力也逐步改善,反映在行为测试中对视觉双稳态感知判定的灵活性提升以及对复杂社会信号的更准确解读。 深入分析发现,BDNS减弱神经刚性的过程并非单一维度的神经调节,而是涉及多层次的网络塑性和功能重组。其一,BDNS稳定了两个较为不稳定的小脑状态,使大脑能够以更灵活的方式在多种网络状态间转化。

其二,稳定的小脑状态促进了前额叶-顶叶网络与视觉网络之间的功能耦合,协助改善感知上的僵化表现。其三,前额叶-顶叶网络与默认模式网络及显著性网络的三网络联结增强,为非言语社会交流信息的接收与理解构筑了神经基础。 特别值得关注的是,不同自闭症行为的改善呈现出时间差异。认知灵活性较快得到缓解,且与神经刚性的即时改变关联紧密;而感知稳定性和非言语信息处理的提升相对滞后,需要通过持续刺激促进网络耦合的逐步强化实现。这种时间顺序揭示了行为改善背后复杂的神经机制,强调了循序渐进的神经塑性与多网络功能整合的重要性。 此外,BDNS的优越性在于其非侵入性且精准的脑状态依赖特性。

研究显示,常规无脑状态监控的重复经颅磁刺激未能达到类似的神经行为效果,凸显了实时脑状态反馈在神经调控中的关键作用。通过结合脑功能成像与电生理方法,BDNS不仅提供了对大脑动态功能状态的精准干预工具,也为未来神经精神疾病治疗开辟了个性化和时序化的全新路径。 临床上,BDNS为自闭症患者尤其是高功能成年人的行为干预带来了希望。认知僵化的改善直接提升日常生活的灵活度,感知和社交功能的渐进恢复有助于增强社会适应能力和交往体验。然而,目前的研究也提示,BDNS的治疗效应在停止干预后逐渐减退,要求未来探索更优的刺激频率和持续时间,以实现更持久的疗效。 展望未来,BDNS方法依然需要在更广泛的自闭症群体中检验其效果,包括年龄层次更广、合并症多样的患者。

同时,更复杂的脑网络模型和更精细的脑区域定位技术将助力优化刺激策略。此外,结合其他神经调控手段如经颅直流电刺激(tDCS)或神经反馈训练,或许能更全面地改变病理性神经刚性,释放神经网络的塑性潜能。 总之,非侵入性减少神经刚性代表了脑科学与临床神经调控技术跨界融合的前沿方向。它不仅验证了神经靶向调控在自闭症行为改善中的因果关系,更为基于脑动力学特征的个性化干预提供了范式。通过推动大脑状态灵活性的重塑,自闭症患者的认知和社会功能有望迎来积极转变,这一革命性的治疗策略正逐步走向临床应用的舞台,为寻求自闭症多行为症状缓解的人们带来曙光。