宇宙的演变和结构形成一直是现代天文学和物理学研究的核心课题,而流体动力学模拟作为理解宇宙气体动力学行为的重要工具,受到广泛关注。当前主流的宇宙流体动力学模拟方法主要包括拉格朗日光滑粒子流体动力学(SPH)和欧拉方法中基于笛卡尔网格的自适应网格细化(AMR)。尽管这两种方法各有优势,但在某些关键问题上却存在明显的局限性,特别是在处理流体不稳定性和保持物理对称性方面表现不足。近期,德国马普学会的Volker Springel提出了一种创新的解决方案,成功克服了传统方法的弊端,开启了基于移动网格的伽利略不变性宇宙流体动力学模拟新时代。 传统SPH方法采用粒子为基础的拉格朗日框架,固有地保证了伽利略不变性和自适应分辨率的优点,因其随物质流动而运动,能够较好地捕捉大尺度结构的演化。然而,SPH方法在处理流体不稳定性,如克尔文-赫尔姆霍兹不稳定性时,往往会出现数值耗散过度,导致不现实的物理现象被抑制。

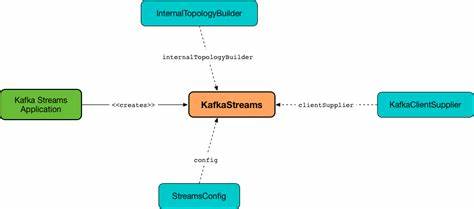

此外,粒子之间的近邻关系和核函数选择会对结果产生较大影响,限制了模拟的精细程度和稳定性。 另一方面,基于固定或自适应笛卡尔网格的欧拉方法能够高精度模拟冲击波和湍流等流体现象,但其本身不具备伽利略不变性,存在相对运动时数值误差增大的问题。特别是在宇宙学模拟中,大尺度的高速物质流动非常普遍,这种缺乏伽利略不变性的特性会导致计算精度下降、数值扩散增加,影响对物理过程的真实反映。此外,网格固定不变的结构限制了空间分辨率的动态调节,降低了模拟的灵活性。 针对上述难题,Springel提出了一种基于移动无结构Voronoi网格的流体动力学方案。该方法通过在空间中设置了一系列生成点,然后利用Voronoi剖分形成网格单元;这些生成点可根据局部流场速度自由移动,使网格能够随物质一起运动,极大地结合了拉格朗日与欧拉方法的优点。

这种渐近拉格朗日框架不仅极大提升了伽利略不变性,还避免了传统移动网格方法中常见的网格变形问题。 在数值求解上,该方法采用了基于有限体积的二阶非分裂Godunov格式,并辅以精确的Riemann解算器,保障了对振荡和冲击现象的高精度刻画,同时保留了优良的守恒性质。由于网格随流动自适应调整,系统可以自动优化空间分辨率,在高密度区域或流体界面处获得更细致的网格划分,能够有效捕捉复杂的物理过程例如激波、接触面以及湍流结构的演化。相比传统SPH,移动网格方案大幅改善了接触不连续面和流体混合的处理,克服了数值粘度过强的问题。 此外,该方法在并行计算方面也表现出卓越能力。通过分布式存储和计算资源的优化调度,能够适应大规模三维宇宙模拟需求,支持复杂的自适应加密和稀释技术,适配现代超级计算机集群的高效利用。

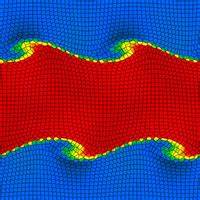

这使得科学家能够在实际计算中模拟数以亿计粒子的宇宙大尺度结构形成,研究黑洞活动、星系演化乃至宇宙微波背景辐射的细节。 值得关注的是,该移动网格技术同样兼容高精度的引力计算模块,可以和粒子方法模拟的无碰撞暗物质相结合,实现气体动力学与引力动力学的无缝耦合。通过引入个体时间步长策略,代码能够根据局部力学环境智能选择时间尺度,既保证模拟的准确性,也极大提升了计算效率。 该技术的典型性能优势在多个经典测试问题中得到验证。例如,在Rayleigh-Taylor和Kelvin-Helmholtz不稳定性测试中,移动网格方案展现出优越的捕捉混合层和紊流细节的能力,无需人为调节数值耗散系数。此外,在Sedov-Taylor爆炸问题中,该方法准确还原了球对称冲击波演化,证明其强劲的多维流体处理能力。

针对旋转的气体盘模型,移动网格保持了网格稳定性和物理对称性,避免了传统网格扭曲带来的误差。通过多种测试,该方案不仅体现了数值稳定,更提升了流体动力学的物理真实性。 在宇宙学领域,该新技术助力研究者更为真实地再现宇宙大爆炸后气体和暗物质的复杂相互作用,推动了对星系形成、星际介质演化以及黑洞喷流动力学的深入认识。此外,模拟结果有助于对观测数据的理论解释,构建更精细的宇宙模型,推动天文观测与理论研究的紧密结合。 总结来看,基于移动Voronoi网格的伽利略不变性宇宙流体动力学模拟技术融合了拉格朗日与欧拉方法的优势,克服传统方案在流体不稳定性表现及伽利略不变性方面的固有限制。其高准确度、适应性和并行性能使其成为宇宙大尺度结构模拟领域的一种极具竞争力的工具。

随着超级计算能力的不断提升,未来该技术有望应用于更多复杂物理过程的精准模拟,推动现代宇宙学和数值流体动力学的发展,揭示宇宙深层的物理机制和演化规律。