近年来,大学毕业生面临的就业挑战日益严峻,传统观念中“拥有大学学历就能轻松找到好工作”的认知正在逐渐被打破。美国最新数据显示,拥有学士学位的20多岁年轻人的失业率首次超过整体失业率,显示出学位的含金量与就业保障之间的关联正面临考验。造成这一变化的原因复杂多样,既包括宏观经济环境的波动,也涉及结构性产业转型和技术进步对劳动力需求模式的影响。 经济环境的变化是影响毕业生就业的主要因素之一。经过新冠疫情的冲击,全球经济进入了一个调整期。企业在面临不确定性和成本压力时,普遍采取更为谨慎的招聘策略,限制了岗位数量的增长速度。

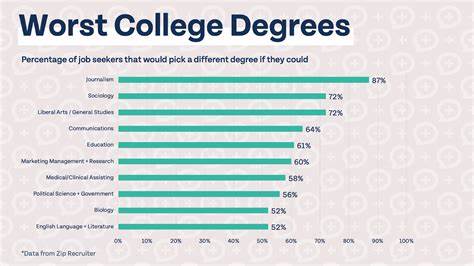

高通胀、供应链中断、贸易壁垒和地缘政治紧张局势共同作用,使得市场需求不稳定,许多企业降低了对新员工的需求。年轻人进入劳动力市场的时机较为尴尬,缺乏工作经验加之岗位有限,导致找工作更加困难。 除了宏观经济因素,劳动力市场的结构性变化也是毕业生就业难的重要原因。传统行业受到自动化和人工智能的冲击,许多重复性、基础性的岗位被机器替代。与此同时,新兴行业虽然发展迅速,但对专业知识和技能的要求更加多样且复杂,标准化的大学教育难以快速满足企业对实际操作能力和创新能力的需求。毕业生在技能匹配度和实际经验方面存在一定差距,使得他们难以在激烈的职场竞争中脱颖而出。

人工智能(AI)和自动化技术的发展进一步加剧了劳动力市场的变化。过去依赖人工完成的入门级任务,如数据录入、基础分析和客户服务,正在被智能程序替代。虽然这提高了整体工作效率,但也减少了为新进员工提供学习和成长机会的岗位数量。毕业生面临的不仅是寻找工作岗位的挑战,更是职业技能转型的压力,需要不断提升自身竞争力以适应未来工作环境。 年轻毕业生的就业困境也反映了教育体系与产业需求之间的脱节。多数高校课程侧重理论知识的传授,缺乏对实际工作技能的培养和职业规划的指导。

面对变化迅速的产业环境,毕业生难以直接将学到的知识转化为企业所需的能力,导致他们在应聘时“学而无用”的尴尬局面。同时,缺乏实习、见习机会进一步限制了毕业生积累实际经验,影响了其就业竞争力。 面对严峻的就业形势,毕业生正在调整求职策略。一些毕业生选择增加申请数量,多渠道寻找工作机会,包括参与线上招聘会、主动建立人脉网络和进行行业调研。同时,越来越多的年轻人愿意接受与专业不完全相关的兼职或临时工作,以积累经验和建立基础职业技能。这种灵活就业的趋势不仅缓解了短期就业压力,也反映了毕业生对自身职业定位的重新思考。

企业招聘的策略也在悄然变化。部分公司在过去几年大规模招聘后,逐渐转向优先选择内部员工进行职位流动和晋升,减少对外部新人的依赖。此外,企业更加注重针对特定技能的精准招聘,尤其是在数据分析、数字营销、软件开发等领域,寻求能够快速上手且具有创新思维的应聘者。校企合作和实习项目成为连接教育与就业的重要桥梁,有助于培养符合企业需求的实用型人才。 高校和教育工作者也开始意识到改革的必要性。一些院校积极调整课程设置,强化实践教学和跨学科学习,注重培养学生的综合素质和职业灵活性。

职业指导中心为毕业生提供更加精准的就业指导服务,帮助他们了解行业趋势、提升面试技巧和职业规划能力。此外,推广校企合作、实习基地建设等举措为毕业生提供更多接触职场的机会,增强他们的就业软实力。 未来职场对毕业生的要求将更加多元化和动态化。单一学科背景难以满足复杂多变的工作需求,跨领域知识整合能力和快速学习能力成为求职竞争力的关键。毕业生需要具备技术能力、人际沟通能力以及解决问题的创新能力,能够在不同岗位间灵活转换。终身学习将成为职业发展的必然路径,积极主动地更新知识,适应变化成为每一名职场新人的基本素质。

对于年轻人来说,面对大学学历不再是就业保障的现实压力,培养多样化技能和积累实践经验至关重要。通过参与实习、志愿者活动、兼职工作等形式丰富简历内容,同时关注行业发展趋势,调整自己的职业目标。利用数字平台进行自我学习和认证,提升技术含量和专业竞争力。除此之外,积极寻求导师指导和职业咨询,建立良好的人脉关系网,增强找到理想工作的概率。 政策层面亦需多方协作以缓解毕业生就业压力。政府应推动经济结构升级和新兴产业发展,创造更多高质量就业岗位。

同时,加大对高等教育改革的支持力度,促进产教融合,完善职业培训体系。社会各界需要共同努力,为年轻人提供良好的就业环境和成长空间,帮助他们实现从校园到职场的顺利过渡。 总体来看,大学学历不再是就业的唯一护照,但依然是职业发展的基石。面对复杂的经济和技术变革,毕业生需要主动应对挑战,持续提升自身能力和适应性。与此同时,教育机构、企业和政府都应积极作为,推动建立更加灵活、多元和包容的就业生态系统。只有这样,才能共同迎接新时代的职场挑战,开创年轻人更加光明的职业未来。

。