在未来十年,认知劳动的自动化将重塑整个就业市场,尤其是对软件工程师和其他白领技术人员的影响非常深远。随着人工智能和自动化技术的迅猛发展,原本被视为高技能且稳定的工作岗位,逐渐面临被替代的风险。这一趋势不仅威胁着个人的职业生涯和收入水平,也对他们的劳动权益提出了前所未有的挑战。面对这一无可避免的变革,软件工程师们需要提前做好充分准备,学会通过工业行动、谈判和自我提升来最佳保障自己的未来。 自动化不可避免,但这并不意味着软件工程师只能被动接受。历史上的工业革命也经历过类似的矛盾,尽管早期劳工通过焚烧工厂、罢工等激烈行动试图阻止机器取代人工,最终未能彻底扭转趋势。

但与当时相比,如今的技术环境更为复杂,目标应聚焦于如何争取最佳利益,而非彻底阻止自动化。软件工程师需要理性地认识到自动化带来的产业结构转变,理解这是一个不断竞争和替代的循环过程。不同的岗位、不同的公司、不同国家都在争取保持竞争力,避免被完全取代。因此,关键在于如何维护和最大化自我“人力资本”的价值,争取在这一波变革中立于有利地位。 工业行动或许是一种有效的策略,但软硬结合的行动时机尤为关键。软件工程师必须抓住主动,提早联合同行开展协调一致的行动,避免被快速推进的自动化冲击边缘化。

例如,公开拒绝使用公司强制安装的屏幕录制软件,这些软件常被用来收集工作数据以训练AI模型,强化其取代能力。同时,工程师应要求对自己贡献的源码、文档乃至个人“数字形象”等数据拥有所有权或相应权益,这不仅保护自身成果,也避免成为被驱使的免费训练师。 对于涉及AI模型后期训练的工作环节,尤其不能被简单接受。无论是对AI代理的打分,还是对其算法反馈的“实习生式”指导,都可能间接把自身定位为替代者的培养者。软件工程师应拒绝参与这些行为,减少自己被人工智能取代的速度和可能性。同时,需要深化自身专业技能和管理能力,争取晋升至决策层或核心岗位,使工作依赖于其网络资源、人际关系和组织能力,而不仅仅是技术操作,这种岗位的不可替代性更强。

团队内部的协作和工会联合同样至关重要。单打独斗难以在大规模自动化冲击前获得优势,集体行动才能产生真正影响。因此,软件工程师们应积极推动建立团队共识,协商制定统一的工作守则和谈判策略。通过工会组织推动与公司管理层的对话,争取公平的裁员条件和合理的补偿方案。 弹性和前瞻性的谈判策略,是软件工程师应对未来变化的另一重要支柱。特别是面临潜在裁员时,切勿急于接受标准的离职协议,应该积极争取更优的经济补偿及长期收益。

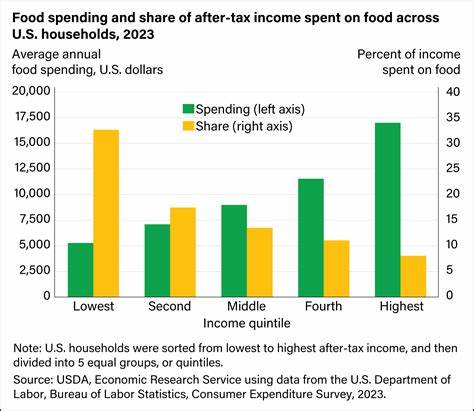

例如,要求与公司自动化带来的利润共有,争取部分股票期权或企业计算资源分配权,确保在公司及AI代理团队的收益中能够持续受益。对利用AI技术竞争激烈的公司来说,这种权益格外重要,可以保证即使工作岗位消失,经济利益依然稳定。 反之,如果所在企业发展前景受自动化冲击影响较大,工程师应优先争取尽可能多的现金补偿,减少对股票等未来不确定资产的依赖。此外,还应考虑提前谋划职业转型,如创业、政府技术岗位或AI安全领域,避开动荡风险。 地域法律环境也是影响谈判和工业行动成效的关键因素。对于实行“随意解雇”规则的地区,若条件许可,考虑迁移到法规更为严格的地区居住工作,可以增强法律保护。

同时,要维护良好的上下级关系,建立信任和沟通渠道,为潜在的协商与集体行动打下基础。 作为软件工程师,要切实增强法律知识,明确自身权利,理解劳动法的相关条文,有能力在必要时采用法律手段维护利益。这种维权意识和专业精神,尤其在自动化冲击加速的特殊时期,可能是决定生存与毁灭的关键。 最重要的是,软件工程师要积极主动地应对自动化带来的压力,做好从现在开始的准备工作。无论是技能提升、职位晋升,还是团队协作和谈判技巧,都不可掉以轻心。唯有全面提升自身竞争力,建立稳定的集体利益保障,才能在未来的劳动市场保持良好的质量生活水平。

尤其值得一提的是,对于从事AI安全研发和对齐工作的工程师而言,自动化不仅是威胁,更是使命。他们应加快自身工作的自动化进程,确保技术安全稳定地发展,助力整个社会平稳渡过变革期。 自动化时代已经悄然来临,软件工程师不能再坐以待毙。抓住谈判主动权,明确自身权益,坚持合理的工业行动和法律谈判,深度参与团队合作,共同应对未来的职业挑战,才是最为有效的长远之计。愿每一位软件工程师都能在波涛汹涌的自动化浪潮中,稳健航行,守护自身价值与尊严。