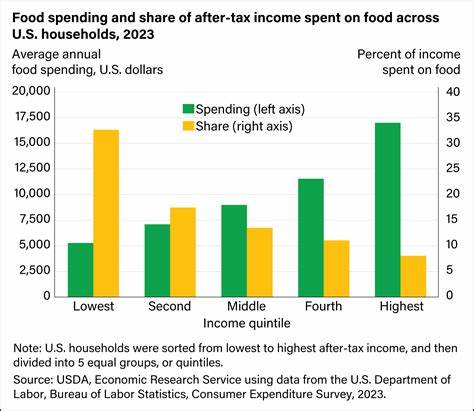

近年来,随着物价持续上涨,特别是食品价格的明显攀升,许多消费者开始感受到日常生活开销的沉重压力。传统的信用卡和贷款工具已无法满足部分群体日益紧张的现金流需求,促使一种新的支付方式——“先买后付”服务迅速普及。不同于以往主要应用于大额消费品的融资模式,如今“先买后付”逐步渗透到基础生活开销领域,尤其是购买日常杂货,成为许多家庭不可或缺的理财工具。以美国为例,越来越多消费者通过类似Klarna、Affirm等平台完成食品购物的分期付款,利用零利息的优势缓解立即支付带来的经济压力。这种支付方式的流行,从一方面反映了低利率环境下金融产品的创新与市场需求的快节奏变化,另一方面也揭示了部分消费者面临的潜在财务困难和消费能力下降。消费者如Tia Hodge,她通过分期付款购买近400美元的杂货,显示了普通家庭在生活必需品方面的预算压力和现金流管理的复杂性。

通过合理分配每月支出与贷款偿还计划,这种方式帮助她的家庭暂时缓解了资金紧张,实现了更灵活的消费和财务规划。然而,这种表面上的便捷也引发了专家们的担忧。“先买后付”服务固然提供了现金流缓冲,但也可能导致一些消费者陷入债务的恶性循环,尤其在缺乏金融知识和风险意识的情况下,分期付款的累积可能超出其偿还能力,引发更多信用问题。社会层面上,食品价格的持续高涨背后,既有全球供应链中断、气候变化影响农产品产量等结构性因素,也体现了能源价格波动以及通货膨胀对家庭生计的冲击。人们不得不依赖分期付款等手段购买生活基本物资,反映了经济增长动力的不足和收入分配不均等长期问题。随着越来越多消费者将日常账单如电费、燃气费甚至房租也纳入“先买后付”体系,显示出家庭预算的高度紧张和依赖金融工具调节现金流的趋势。

这种趋势引发的潜在风险不容忽视,尤其在宏观经济波动或意外事件发生时,消费者偿债能力下降可能加剧经济的不稳定性。另一方面,金融科技公司的创新提供了更多灵活多样的支付方式,满足了现代消费者对便捷、快速资金支持的需求。这种变革无疑体现了数字经济时代对传统金融服务的冲击与转型,使得金融服务更加普惠和普及。但从长远角度看,监管机构和政策制定者需密切关注这一现象,确保金融产品的透明度和公平性,防止消费贷款陷阱形成,切实维护消费者权益。教育普及和风险提示成为关键,提高公众的金融素养,有助于家庭更理性地选择适合自身经济状况的支付工具。总而言之,消费者通过“先买后付”方式融资购买日常杂货,既是现代消费习惯的反映,也折射出当前经济环境中的多重压力与挑战。

这一趋势提醒我们不仅要关注技术与金融创新,更要深入理解背后的社会经济问题,推动相关政策和机制不断完善,助力实现经济的健康与可持续发展。