开源软件因其灵活性和高效性,成为现代软件开发的重要组成部分,同时也推动了全球数字生态的发展。然而,随着开源软件的广泛应用,合规问题日益突出,许多企业在忽视开源许可义务的情况下,面临着不同程度的法律风险。理解开源合规风险的主要来源,对企业构建有效的合规管理体系显得尤为重要。本文将深入分析开源合规风险的四大来源,并探讨其对企业经营的实际影响。首先,最直观的风险来自于开源作者或版权持有者。版权持有人拥有法律赋予的作品权益,如果企业未能遵守相关开源许可协议,可能引发版权侵权诉讼。

虽然现实中这一风险并不常见,主要原因在于多数开发者更倾向于社区交流而非法律诉讼,且版权持有人往往不愿投入大量资源进行诉讼维权。然而,版权“流氓”行为偶有出现,仍不可完全忽视,特别是在一些极端情况下,版权方可能利用法律手段追究责任,给企业带来不必要的经济和声誉损失。其次,客户成为开源合规风险的重要来源。在过去,许多客户对产品中包含的开源软件持较为宽松的态度,缺乏详细审查或相关的合规条款约束。随着行业发展和合规意识的提升,特别是大型企业纷纷建立半自动化的合规审核流程,开源许可的合规要求日益严格。客户开始在合同中加入详细的合规条款,强制供应商确保所有开源软件符合许可规则,防止潜在侵权风险。

软件物料清单(SBOM)的推广也加剧了这一趋势,使得供应链中每个环节必须透明披露所使用的开源组件信息,否则将面临合同违约或索赔风险。第三,令人意外的是,竞争对手在实践中并非主要的合规风险来源。尽管理论上竞争者可能通过指控违规行为来获取竞争优势,现实中相关诉讼极为罕见,尤其是在德国市场。竞争环境中,许多企业投入大量人力物力进行合规建设,不仅自身遵守规范,也推动整个行业标准的提升。相比之下,直接通过法律途径对竞争对手展开开源合规诉讼并不普遍,这一现象引发业内对竞争者维权动机的进一步讨论。此外,简单的“互不侵犯”态度似乎难以全面解释这一状况,毕竟专利诉讼在同一市场环境中却极为频繁。

最后,值得高度关注且较为新颖的风险来源是用户自身。用户作为开源软件的终端受益者,传统观点认为用户并不直接享有开源许可下的法律权利,因此难以成为起诉主体。然而,美国软件自由保护协会积极推动“第三方受益人”理论,试图赋予用户在某些许可协议中的法律地位。例如,美国的Vizio案件以及德国的AVM案件裹挟了这一理念的尝试。尽管德国案例并未就此问题作出最终裁定,但美国的司法实践显示出用户获得起诉资格的可能性正逐步增强。一旦这一法律发展获得确认,使用开源软件的普通消费者即可凭借直接购买或接收产品的事实,通过开源许可关系主张自身权利,发起诉讼。

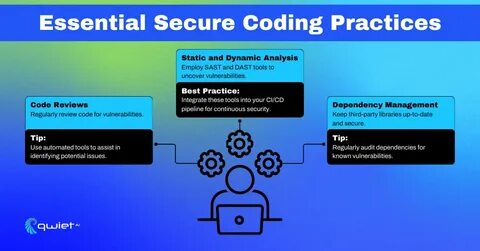

这意味着前述的合规风险将从版权方和客户扩展至广泛的用户群,其中包括激进的自由软件倡导者、不满的前客户,甚至对企业某些行为不满的社会公众。此类诉讼不仅将影响企业的法律风险管理,也可能对品牌形象和公共关系造成重大冲击。为了应对这四大合规风险来源,企业必须高度重视开源合规的整体管理,从源头治理做起,建立包括开源软件资产清单管理、合规审查流程、员工培训及合同管理等完善体系。借助现代自动化工具辅助开源组件的识别和许可证匹配,可以大幅提升合规效率,减少人为疏漏。除此之外,积极参与开源社区,及时了解开源许可变化及最佳实践,也有助于企业预判潜在风险,提前布局法律和技术措施。企业还应与法律专家及合规顾问保持紧密合作,处理可能出现的合规争议,制定完善的危机应对方案。

在数字经济日益复杂的今天,开源软件合规不仅关系技术安全,更是企业合规文化和风险防控能力的体现。全面了解并警惕版权持有者、客户、竞争对手和用户四个方面的合规风险,才能让企业站在法律的安全边界内,持续稳健发展。展望未来,随着技术进步与法律制度的完善,开源合规环境将更为透明和规范,但风险仍不可掉以轻心。唯有从战略高度重视合规风险管理,推动跨部门协作,强化法律意识和技术把控,企业方能在开源浪潮中赢得真正的竞争优势。