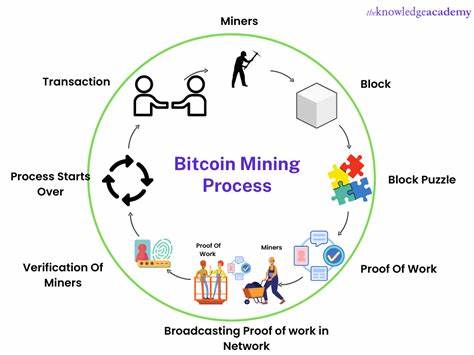

比特币挖矿作为支持全球最知名加密货币网络的核心机制,既保证了区块链的安全性,也激励了广大参与者的积极投入。其不仅是新比特币生成的唯一途径,更是确保交易不可篡改和防止双重支付问题的关键手段。要深刻理解比特币挖矿,必须从其诞生背景、技术机理、经济激励以及现实挑战多维度进行解析。 比特币挖矿并非形象意义上的物理开采,而是一种通过计算设备验证和记录交易的过程。挖矿节点即矿工的计算机,负责将近十分钟内产生的比特币交易收集成一个区块。随即,矿工们需要解决一个复杂的数学难题,这是比特币网络采用的“工作量证明”(Proof of Work,简称PoW)共识机制的核心。

此机制要求矿工们不断调整区块信息中的一个数字——称为“随机数”(nonce),通过对区块头进行加密哈希计算,寻找一个符合目标难度的哈希值。 哈希计算过程高度依赖计算机算力,每台矿机需要快速执行数以千万计的哈希运算,直到找到一个小于网络设定目标的哈希值。这个目标难度会每隔大约两周自动调整一次,以保证全网平均区块产生时间维持在约10分钟左右。只有找到符合条件的哈希值的矿工,才能成功将新区块添加到区块链,并获得相应的比特币奖励。 这种奖励机制是比特币网络稳定运行的经济驱动力。每当新区块被确认,矿工不仅获得包含在区块内的交易手续费,还能获得新生成的比特币奖励。

自比特币诞生以来,每隔约四年就经历一次“减半”事件,挖矿奖励被减半,此举设计为控制比特币总量上限,最终使其总量稳定在2100万枚。2020年的最近一次减半,将单区块奖励从12.5 BTC降至6.25 BTC,展示了比特币通缩性质和稀缺价值的塑造方式。 比特币挖矿本质上也是对网络安全的防护。通过分布式的矿工竞争机制,网络抵御了恶意攻击的风险。如果攻击者试图篡改已确认的交易,必须控制超过全网50%以上的计算能力,实施所谓的“双重花费”攻击。这对于算力庞大且分散的比特币网络来说极其困难,保证了交易记录的不可篡改和系统的去中心化特性。

早期比特币挖矿多依赖普通计算机的CPU,随着网络规模扩大和难度提高,转向性能更强的显卡GPU挖矿。进入专用集成电路矿机(ASIC)时代后,挖矿效率得到了极大提升,运行成本逐渐降低。现今,全球矿工更多地形成了矿池,通过集中算力共同挖矿,提高获得奖励的概率,再按照算力贡献比例分配奖励。这不仅降低了普通矿工的参与门槛,还推动了整个生态系统的稳健发展。 然而,比特币挖矿的能耗问题也引发广泛关注。高密度的计算需求带来了巨大的电力消耗,2021年估计全球比特币网络年耗电量超过100太瓦时,接近中等规模国家的能耗水平。

这背后原因包括持续进行海量哈希计算及遍布全球的数据中心的运营。对此,部分挖矿企业积极寻求绿色能源解决方案,例如利用水电、天然气余能或地热能等低碳能源,以降低碳足迹。著名案例如萨尔瓦多通过火山地热发电辅助挖矿,展现了挖矿与可再生能源结合的潜力。 全球比特币挖矿版图因政策调整和能源价格波动不断变化。曾经作为全球最大比特币矿场聚集地的中国,在2021年接连实施严格的挖矿禁令,导致矿工纷纷转移至美国、哈萨克斯坦、俄罗斯和加拿大等地。以美国为例,凭借丰富的能源资源和政策支持,已跃居为全球领先的挖矿市场之一。

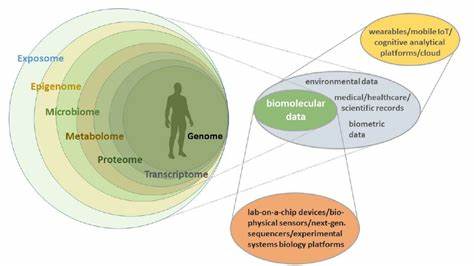

这种地理迁移不仅影响算力分布,也推动了当地经济发展和技术革新。 比特币挖矿作为一种高度技术驱动的行业,同时融合了金融市场的波动特征。矿工需权衡投资回报率,考虑硬件购置、用电成本和币价行情的影响。周期性的价格波动和“减半”事件形成了复杂的生态动态,激发着矿工不断优化策略,包括采用更加高效的矿机、提升算力或寻找低成本能源。与此同时,随着比特币市场的成熟,一些规模化矿业公司逐渐壮大,形成产业链条,涵盖矿机制造、矿场运营、算力租赁等多方面业务。 从技术发展的角度来看,比特币挖矿的持续演进推动了密码学、分布式计算和硬件制造技术创新。

与此同时,挖矿网络的分散性和匿名性也引发了监管机构的关注,全球范围内不断探索适应区块链技术特点的法律和政策框架。未来,随着加密货币技术与传统金融体系的融合,比特币挖矿有望在更加规范、安全和环保的环境中持续发展。 总的来说,比特币挖矿不仅仅是数字货币的生成机制,更是维护去中心化账本完整性和安全性的基石。它通过复杂的数学挑战和竞争机制,保障了比特币网络的不可篡改性和信任度,驱动了整个加密经济体系的繁荣。了解并掌握挖矿的底层逻辑,有助于深入洞察区块链技术的潜力及其未来发展方向。