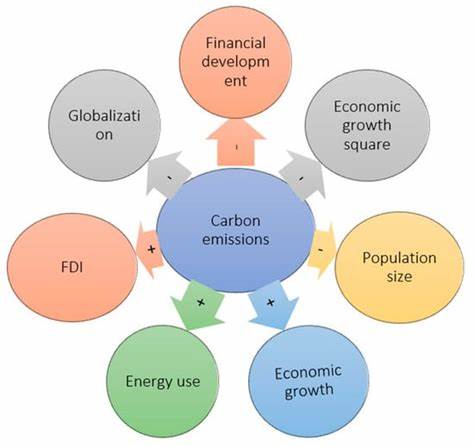

随着全球化进程的加快,跨国公司作为全球经济活动的重要主体,其在环境领域的影响力日益凸显。这些公司在推动经济增长的同时,也不可避免地介入了诸多环境冲突,成为环境争议的核心参与者。跨国公司的运作往往涉及资源开采、制造生产及物流运输等多个环节,这些活动可能对生态环境造成破坏,导致土地退化、水源污染、生物多样性减少等问题,加剧当地社区的环境冲突。 跨国公司在环境冲突中的角色复杂多样。一方面,它们通过大量投资促进了经济发展和就业机会,为许多发展中国家带来资本和技术。另一方面,由于利润驱动和监管体系的差异,这些公司在部分地区推行的环境管理措施不足,甚至存在法律漏洞,使得环境保护未能得到有效落实,环境权益受损者频繁出现。

环境冲突的根源多集中于资源利用的不平衡,生态环境承受过大压力,尤其是在自然资源丰富且监管薄弱的区域。跨国公司往往对矿产、森林等资源进行大规模开采,引发土地权属纠纷和社区生计危机。当地居民对环境退化的忧虑与跨国公司经济利益的追求形成尖锐对立,导致抗议和社会动荡时有发生。 此外,跨国公司在环境法规和社会责任方面的表现亦备受关注。一些企业主动采用绿色技术和可持续产出标准,推动清洁能源和循环经济,展现出积极的企业公民形象。与此同时,也有部分企业因追求短期经济利益而忽视环境影响,缺乏透明度和责任感,缺乏与当地社区的对话和协商机制,这些做法加剧了信任危机和冲突风险。

全球范围内,跨国公司环保监管的实施存在显著差异。发达国家通常拥有较完善的环境法律体系和社会监督机制,跨国公司受到较强制约,更注重合规经营。相比之下,许多发展中国家因经济发展阶段不同,环境监管相对薄弱,环境执法力度有限,跨国公司更易利用监管空白,造成环境问题的恶化。这种监管不平衡不仅加剧了环境冲突,也引发了对全球环境治理公正性的质疑。 跨国公司在解决环境冲突中也展现出积极探索。一些企业主动参与国际环境协议,采用国际标准认证,如ISO环境管理体系,强化内部环境管理和风险防控。

企业社会责任(CSR)战略逐渐成为跨国公司塑造公众形象的重要手段,通过减排、资源节约、环境修复等措施减少负面影响。同时,跨国公司也通过与国际组织、非政府组织和当地社区合作,试图构建多方参与的环保治理模式,推动利益相关者共同参与环境保护与资源共享。 不可忽视的是,跨国公司引发的环境冲突还具有显著的政治经济维度。在资源丰富的地区,环境问题常常与权力结构和利益分配密切相关。跨国公司的影响力不仅体现在经济层面,更涉及当地政策制定、社会结构和文化认同。这种复杂交织使得环境冲突难以单纯通过技术或法律手段解决,必须结合社会公正、权利保障和治理透明度等因素,推动根本变革。

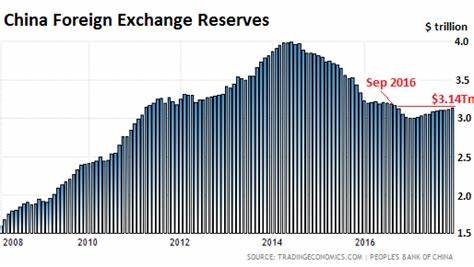

到了当前,全球气候变化背景下跨国公司环境责任的呼声逐渐增强。公众对环境问题的关注度提升,环保组织的监督更为严厉,绿色消费趋势显著,这些都促使跨国公司在环境管理上进行调整。借助科技创新,如数字化监测和大数据分析,企业有能力更精准地评估环境影响和风险,从而优化生产流程,提升环保绩效。同时,投资者环境、社会及治理(ESG)标准的推动,也使得跨国公司必须将环境表现纳入长期战略规划,寻求与可持续发展目标相协调的商业模式。 未来,跨国公司在环境冲突中的角色面临双重挑战和机遇。如何平衡经济利益与环境保护,如何在复杂多元的国际舞台上实现负责任的全球运营,将成为企业长远发展的关键。

加强全球合作,完善跨国监管框架,推动绿色技术共享,强化企业透明度及社区参与机制,将是缓解环境冲突的有效路径。跨国公司不仅需要自身转型升级,更需与政府、公众及其他利益相关者形成合力,共同维护生态环境的安全与可持续性。 综上所述,跨国公司作为环境冲突的重要参与者,既带来了经济发展的动力,也暴露出环境治理的诸多难题。只有以责任为核心,融合创新与合作,跨国公司才能真正成为环境保护的推动者,助力全球生态文明建设,促进社会与环境的和谐共生。