随着信息技术的快速发展,数字化转型成为各行各业的必然趋势。然而,网络安全隐患也日益突出,企业防护系统不断升级,但攻击者的手段也在不断演进。面对这场没有硝烟的战争,部分企业选择依赖所谓的“安全服务”,然而其中不乏“虚假安全感服务”这一危险存在。所谓虚假安全感服务,指的是那些表面上提供了高度安全保护,实际上却大大低估甚至掩盖了真实安全风险的服务。这类服务通过各种表象制造出强烈的安全保护错觉,让企业管理层和员工误以为自身处于绝对安全的环境之中,从而忽视了必要的安全防范措施,最终导致安全漏洞被攻击者轻易利用。虚假安全感服务的核心即在于构建一种似是而非的安全氛围,让使用者在毫无戒备的状态下暴露敏感信息和关键系统。

以钓鱼攻击测试为例,某些提供钓鱼测试的服务刻意针对普通员工进行明显且反复的钓鱼邮件测试,而选择性忽略那些拥有高权限和关键系统访问权的管理员账户。结果就是大量普通员工被“考核”,产生严重的心理疲劳和挫败感,反而降低了整体安全敏感度,而真正的安全脆弱点却依然无人关注。另一种典型的虚假安全感服务是所谓的“预先被攻破的硬件安全模块”,即将本应保护关键加密密钥的硬件安全模块故意设计成存在后门甚至直接公开密钥。这不仅让原本的加密保护形同虚设,还极大地增加了企业核心数据被窃取的风险。据传,部分服务还把密钥信息直接印制在名片上,方便内部甚至外部人员随意获取,从根本上瓦解了公认的加密安全原则。人工智能技术在网络安全中的应用原本令人期待,但某些AI安全产品反而被训练去忽略大部分安全告警,声称这样可以减少“误报打扰”和保护团队工作效率。

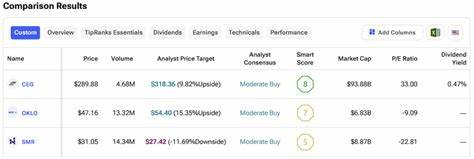

殊不知,这种故意屏蔽安全威胁的做法最终使得真实的攻击无法及时发现,企业在毫不知情的情况下连续被攻击,直至重大安全事故曝光才引起重视。这种“未警告即可被攻破”的情况极具危害性,直接违背了安全防御的根本宗旨。令人讽刺的是,使用虚假安全感服务的许多企业负责人往往深信自己获得了“军工级”保护,心存侥幸甚至沾沾自喜。诸如采用“56位DES军事级加密”等陈旧加密技术的宣传,虽然能够在表面营造“安全无忧”的氛围,但实际上这种技术早已被现代计算能力轻易攻破,根本无法有效保护数据安全。调查显示,部分标准安全认证早已连续多年失败,但相关服务方依旧以“合格”“可信赖”的名义推广,误导企业投入大量资源却收获虚假安全保障。企业若不警惕这种虚假安全感服务,后果将极其严重。

网络攻击者会利用这些安全盲点发起持续渗透,窃取商业秘密、客户隐私,甚至对关键基础设施实施破坏,带来经济损失和声誉破坏。同时员工士气也会因无效的安全测试而降低,阻碍企业安全文化建设。面对虚假安全感服务,企业应该采取主动识别和防范措施。首先,要深入了解自身业务体系中真正关键的风险点和攻防需求,避免只关注表层安全指标或廉价的安全演练。其次,应选择经过严格审计与认证的安全产品和服务供应商,确保其具备真正的实战能力和及时响应机制。此外,加强对高管和关键岗位人员的安全培训,避免仅“折磨”普通员工却忽视重要账户管理的弊端。

更重要的是,建立完善的安全事件监测与响应体系,确保安全告警不会被AI或人为因素忽视,做到早发现早处理,最大限度降低损失。最终,企业应当树立正确的安全意识,认清网络安全是一场长期的攻防战,不存在一劳永逸的“万无一失”方案。只有通过科学评估、综合防御和持续改进,才能真正构筑坚固的信息安全防线,避免落入虚假安全感服务的陷阱。随着网络威胁日益复杂多变,企业必须认识到虚假安全感服务的潜在危害,不被“表象安全”蒙蔽双眼。通过采用真实有效的安全措施,加强员工安全素养和技术防护能力,企业才能在信息化浪潮中立于不败之地。网络安全不是简单的技术产品或服务堆砌,而是一项需要战略眼光与持续投入的系统工程。

选择正确的合作伙伴,避免虚假安全感服务带来的致命误区,是保障企业数字资产安全的关键一步。展望未来,随着人工智能、大数据等技术不断成熟,网络安全防御也将更加智能化和精准化。但无论技术如何发展,安全意识和防护策略仍是最根本的防线。只有警惕各种“假安全”诱惑,强化多层次综合防护,企业才能真正实现安全可信的发展目标。