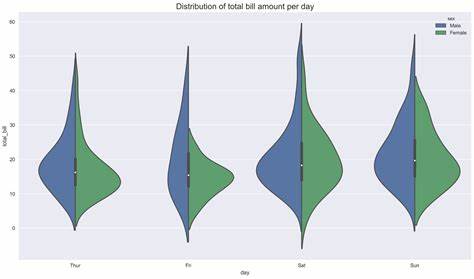

在数据分析的世界里,图形可视化工具无疑是理解和传递信息的重要桥梁。随着数据量和复杂性的增加,传统的图表如箱线图和直方图在表现数据分布时逐渐暴露出局限性。最近几年,小提琴图因其兼具直观与细节展示的能力,逐渐成为统计图形中的新宠。本文围绕小提琴图的定义、优势以及具体绘制方法展开深入探讨,助力读者全面掌握这种强大的可视化工具。 什么是小提琴图?小提琴图是一种综合评估数据分布的统计图形,其形状类似于小提琴,因此得名。它可以被看作是一种经过平滑处理的直方图,利用概率密度函数展现数据的分布情况。

与传统箱线图相比,小提琴图不仅显示了数据的中位数、四分位数,还通过概率密度曲线反映出数据的整体形态,能够更全面地揭示数据的分布细节,包含多峰性和偏态等重要信息。 小提琴图的最大优势在于它克服了箱线图隐藏数据特征的问题。众所周知,箱线图通过中位数、上下四分位数以及“须”来描述数据的分布,但当不同数据集具有相同统计特征时,箱线图却可能呈现相同的形态,掩盖了实际的差异性。反观小提琴图,则通过估算数据的概率密度函数,真实还原了数据分布的“轮廓”,令不同分布差异一目了然。这对于深度数据分析尤其关键,能够避免因统计摘要的简化而忽视潜藏的重要趋势和异常。 与直方图相比,小提琴图还省去了“选箱数”的烦恼。

直方图的表现强烈依赖于箱体数量和大小的选择,不同的设置会产生截然不同的图示,这让许多初学者难以掌控,也令分析过程变得繁杂。小提琴图利用核密度估计(Kernel Density Estimation,简称KDE)自动平滑数据分布,形成连续的概率密度曲线,无需人为设定箱体,大大提升了结果的稳定性和可解释性。 从技术角度看,制作小提琴图的关键是核密度估计。该方法通过对数据点周围加权平滑,计算出对应概率密度函数。常用的核函数是高斯核,能够有效捕捉数据的波动特征,而带宽(Bandwidth)参数决定了平滑程度,影响曲线的细节展现。市面上主流的数据分析工具和可视化库,如Python的Seaborn、Matplotlib,R语言的ggplot2,都内置了完善的小提琴图绘制功能,自动为用户处理核密度估计和参数调整。

以英超联赛2018-2019赛季的比赛观众人数为例,小提琴图能够非常清晰地展现观众数量的分布峰值和散布情况。我们可以观察到几个明显的波峰,分别对应不同规模的观众群体,反映出比赛受欢迎程度和观众分布的复杂性。如果仅依赖平均数或箱线图,这些细节信息便难以体现。 制作小提琴图的步骤通常包括数据准备、选择合适的绘图库、调用绘图函数并调整参数以优化视觉效果。以Python为例,先导入相关库,然后通过Seaborn的violinplot函数直接传入数据即可快速生成。高级应用中,还可以结合分组变量,绘制多组数据的并排小提琴图,甚至实现镜像展示。

更进一步,可以使用所谓的“山脊图”(Ridgeline Plot),通过重叠多个小提琴图,实现跨时间或跨类别数据的直观对比。 在使用小提琴图时,也需要注意一些细节。首先,核密度估计对样本量有一定要求,样本过小可能导致密度估计失真。其次,带宽的选择会极大影响曲线平滑度,过宽而导致过度平滑隐藏重要信息,过窄则可能产生噪音干扰。幸运的是,大多数现代工具会自动优化带宽,但在特定情况下,也可手动调节以获得最佳效果。 总结来说,小提琴图是一种强大且灵活的统计图形,能够深入展现数据的分布特征,弥补传统箱线图和直方图的不足。

它兼具视觉美感和信息传递能力,适合用于数据探索、报告展示乃至学术研究。对于任何希望准确理解分布形态、洞察数据内在规律的分析师和研究者来说,掌握小提琴图的制作及解读技能,势必成为提升数据洞察力的重要一环。 展望未来,随着计算能力的提升和数据分析需求的深化,小提琴图及其变体如镜像密度图和山脊图将持续演进,提供更丰富的可视化表达。无论是在金融、医疗、市场研究还是体育数据分析领域,这类细致而直观的分布图形注定会发挥越来越关键的作用。 因此,理解小提琴图的原理以及熟练掌握其绘制技巧,不仅能够提升数据分析的准确度,更能帮助分析者更好地向他人传递复杂数据信息,实现有效沟通。期待更多数据从业者拥抱小提琴图,让数据故事以更生动精彩的形式呈现于世人眼前。

。