城市化的迅猛发展带来了交通压力的显著提高,尤其是在快节奏的都市环境中,骑行者常常面临安全隐患及心理焦虑。为了保障城市骑行的安全与舒适,同时减轻压力,仿生智能交互头盔诞生。其不仅是一款保护头部的传统骑行装备,更是一台集环境感知、人机交互与情绪调节于一体的智能装置,旨在为骑行者营造更安全、更自在的骑行体验。仿生智能交互头盔的核心设计理念源自自然界生物形态与结构的模仿,结合现代嵌入式微控制器和多模态传感技术,实现了功能与美学的完美融合。自然界中,鸟类和海豚的头部形状经过漫长进化,具备优异的空气动力学性能和结构强度。设计团队借鉴这些特征,采用流线型仿生外壳,有效降低风阻,提升佩戴稳定性,减少骑行时的能量消耗和疲劳感。

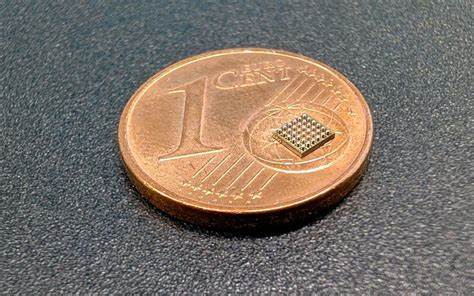

内置结构则模拟骨骼中骨松质的蜂窝状与海绵状结构,不仅增强头盔的冲击韧性,还兼顾透气性,缓解长时间佩戴下的闷热不适。技术层面,仿生智能交互头盔以STM32 32位ARM Cortex-M3微控制器为运算核心,能够高效处理传感器采集的实时数据,实现低延迟响应。温湿度传感器随时监测覆盖头部周围的环境条件,智能风扇根据温湿度变化自动调节风速,令骑行者始终维持舒适状态。环境光传感器确保在光线不足时自动开启照明,增加夜间骑行安全。超声波传感模块实时检测左右侧接近障碍物距离,为骑行者发出及时警示,显著提升交通安全保障。声音识别模块支持多种语音指令,骑行者可通过简单的语音操控开启灯光、调节风扇等功能,无需手动操作,降低骑行中分心带来的风险。

该语音识别模块经过特殊优化,适应城市中高达90分贝的环境噪声,确保在复杂场景下依然拥有高识别准确率,极大提升人机交互体验。仿生智能交互头盔不仅在硬件设计上体现创新,还注重软件层面的开放与升级。其基于开源STM32CubeIDE开发平台,采用C/C++语言编写,支持多重通信接口,包括UART、SPI和I2C,方便后期集成更多智能模块,例如蓝牙、Wi-Fi,实现数据共享和远程信息交互。未来可引入云端平台,实现智能路径规划、实时交通信息推送,进一步丰富应用场景。功能验证环节涵盖多个维度,室内实验测试确认温湿度、光强及距离传感器的高精度与响应速度,机械模拟测试显示仿生结构提升了头盔的特定刚度和抗冲击性能。风洞模拟结果表明,相比传统头盔,该设计显著降低了风阻系数及气流动荡,提升骑行效率及安全稳定性。

户外实地测试邀请不同年龄、骑行经验的多位志愿者参与,数据采集结果显示头盔的多模态感知系统在实际交通环境中表现卓越,障碍物检测准确率达到85%以上,响应时间远优于人体视觉反应,声控命令识别率在90分贝环境下达100%,充分验证了产品的可用性与实用性。用户反馈调查显示,佩戴该头盔的骑行者普遍感受到环境感知的提升和心理压力的缓解,乐于接受其智能交互和辅助功能,认为其为骑行安全和舒适体验带来了实质性改善。更值得关注的是,仿生智能交互头盔的设计理念和技术实现为智能穿戴领域提供了全新的方向。通过融合生物启发的结构设计与多维度环境感知,产品不仅满足了安全防护的基本需求,还积极响应了都市心理健康的关注,体现了科技服务人文关怀的趋势。未来,该智能头盔将延伸整合脑电(EEG)、皮肤电反应(GSR)、心率监测等生理信号感知模块,全面捕捉骑行者的身心状态,辅助个性化的骑行决策。此举将极大提升骑行安全意识和康复训练效果,同时推动新能源绿色交通的发展。

随着物联网、大数据和人工智能技术的快速演进,仿生智能交互头盔具备接入智慧交通系统的潜力,为城市交通治理和公共安全提供新工具。它能够与车辆信号、交通灯控制和实时地图信息互联,向骑行者推送交通拥堵、路况异常等预警,优化出行路径,减少因交通压力引发的焦虑和疲劳。行业专家认为,该产品的多传感融合与仿生设计融合具有广泛的应用价值,是智能骑行装备突破单一防护功能、融入心理健康管理的典范。该模式也为其他智能可穿戴设备的发展提供思路,如智能头盔可拓展为工业安全帽、运动保护装备,集成环境监测与健康管理,实现多场景、多用户的个性化服务。与此同时,产品在材料选择、结构优化及长时间耐用性方面仍需进一步加强,特别是在高速骑行和极端环境中安全性能的验证是未来研发重点。研究团队将持续进行多轮迭代升级,结合用户反馈完善体验,推动从实验室到市场的应用落地。

综上所述,仿生智能交互头盔代表了智能穿戴设备发展关键趋势,将创新生物学设计理念与前沿电子技术深度融合,赋予骑行装备更多维度的安全保障与心理支持。其不仅提升骑行安全,更关照骑行者的身心健康,助力构建更加绿色健康的城市交通体系。随着相关技术的成熟与普及,未来将催生更多涵盖环境感知、智能交互与个性化健康管理的智能可穿戴创新产品,共同推动智慧城市和可持续发展的美好愿景实现。