随着物联网和智能设备的普及,如何在有限的功耗和算力条件下实现高效智能处理,成为技术发展的关键瓶颈之一。传统的人工智能芯片在边缘设备上的应用常面临延迟高、功耗大的双重挑战,难以满足长时间、全天候运行的需求。近期,荷兰公司Innatera推出的神经形态芯片Pulsar,通过仿效人脑神经元的“脉冲发放”机制,开创了低功耗、高性能的边缘AI新纪元,为智能传感器领域带来巨大变革。神经形态芯片核心理念是模拟大脑神经元的工作方式,依赖“脉冲”而非持续的时钟信号实现信息处理。这种架构使得芯片只有在接收到足够输入信号时才会产生输出,显著减少了数据传输与计算的冗余,从而为边缘设备带来了巨大的能效优势。Innatera的Pulsar芯片结合了模拟和数字电路的混合架构,在12个数字核心和4个模拟神经元核心中交织运行,既保证了能效,又保持高度的程序可配置性。

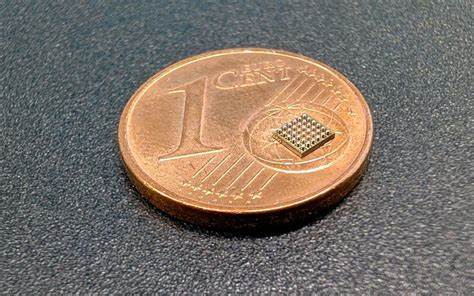

模拟核心专注于极致的能量节约,而数字核心则提供灵活的开发环境,满足不同应用场景的需求。除了神经形态核心,Pulsar还集成了卷积神经网络加速器,支持32位乘加运算,提升图像识别和自然语言处理的效率。同时内置快速傅里叶变换加速器,使低功耗信号处理更加高效,为智能传感器带来更强的实时分析能力。其搭载的32位RISC-V CPU运行频率高达160MHz,为系统管理和外围设备交互提供强劲支持。整个芯片尺寸仅约2.8×2.6毫米,紧凑设计便于集成到多种终端设备中。Pulsar的低功耗优势尤为突出,其功耗仅为传统芯片的五百分之一,延迟低至传统方案的百分之一。

这使得多种低功耗应用,如雷达存在检测和音频场景分类,能够以亚毫瓦级电量持续工作。举例来说,利用Pulsar的雷达存在检测仅需600微瓦功率,远低于传统方法的10至100毫瓦。正因如此,Pulsar可实现真正意义上的“始终在线”智能处理,极大延长设备续航,减少充电频率和维护成本。Pulsar芯片独特之处不仅在于其神经形态核心的高效推理能力,更在于整体系统设计的能量优化。业内许多方案虽然具备神经形态计算核心,但在核心与外围系统的数据传输中消耗大量能量,抵消了其低功耗优势。Innatera以整合为理念,把处理能力与传感器接口、信号处理和系统管理功能高度统一,实现数据从感知到分析的高效闭环。

这使Pulsar成为智能传感器的一站式解决方案,极大简化设备设计,缩短产品开发周期,推动新型智能设备快速上市。Pulsar不仅适用于消费类设备,亦在工业和物联网领域展现广泛前景。在智能门铃等安全监控设备中,传统依赖摄像头和红外传感器易受环境干扰,产生误报警且电池续航有限。Pulsar结合雷达传感技术可精准检测人体微小动作,如呼吸,实现更准确的静止人员感知,同时保护隐私不依赖图像记录。Innatera与日本SoC厂商Socionext合作打造的雷达传感方案,能将智能门铃电池寿命延长至18个月,大幅优于传统三个月甚至更短的续航周期。面对神经形态计算开发门槛高的挑战,Innatera推出配套的Talamo软件开发套件,基于PyTorch打造,降低了从零开始构建脉冲神经网络模型的难度。

此举大大扩展了开发者群体基础,使非专业研究人员也能快速应用神经形态芯片,推动生态系统的多样化发展。同时,Innatera积极建立开发者计划,向早期采用者开放硬件和软件套件,促进技术创新与应用探索。展望未来,神经形态芯片的发展将深刻影响边缘智能生态,赋能更多场景中的智能传感器。除了智能家居安防,工业机器状态监测、环境感知、健康监测等均可借助这种低功耗高效处理能力实现更优表现。通过提升传感器的自主计算力,不仅提升系统响应速度,还有效降低了对云端数据传输的依赖,增强设备的安全性和隐私保护。总的来说,Innatera推出的Pulsar芯片将神经形态计算推向了实用化阶段,以极致的能效和低延迟优势刷新了智能传感器的性能边界。

它为边缘AI设备提供了全新的发展路径,助力打造更加智能、节能且隐私友好的未来智能终端。随着软硬件生态的完善,神经形态技术有望在更广泛的行业中掀起一场革新浪潮,推动人工智能更深层次地融入人们日常生活和生产场景。