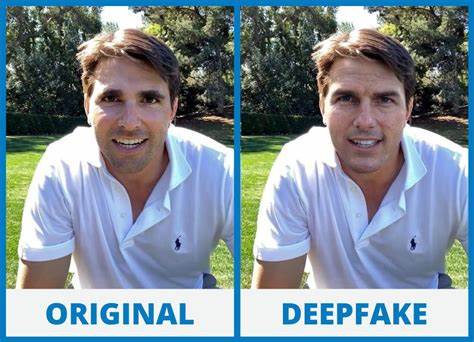

近年来,人工智能(AI)技术尤其是深度伪造(deepfake)技术的迅猛发展,正在深刻改变我们生活的方方面面。然而,技术的进步也带来了新的安全隐患,尤其是在金融领域。一则发生在香港的真实案例引爆了全球关注:一名金融工作人员在一次视频会议中误将伪造的首席财务官(CFO)身份识别为真,从而支付了高达2,560万美元的资金,成为深度伪造技术在金融诈骗中致命威胁的典型案例。该事件不仅揭示了深度伪造技术在社会生活中的潜在风险,也为企业和监管部门敲响了警钟,提醒人们警惕AI驱动的诈骗花样层出不穷。事件背后的故事极具警示意义,也对行业安全规范提出了更高要求。香港警方披露,这名金融工作人员接到了一封电子邮件,邮件声称来自英国总部的首席财务官,内容涉及一笔需要紧急处理的秘密资金交易。

虽然接收者起初怀疑这可能是网络钓鱼邮件,但其后的一次多方视频会议让他放下了心防。在会议中,所有与会人员的外貌和声音都高度逼真,包括首席财务官在内的所有“同事”均由深度伪造技术打造。该骗局通过高科技手段模拟出真实的场景,使受害者产生了极强的安全感和信任感。受害者在这种虚假的氛围中,最终同意转账2亿港币资金,约合2,560万美元。直到随后与公司总部核实时,真相才浮出水面。该事件是近年来因深度伪造技术引发的诸多恶性金融诈骗案之一,香港警方已对此类案子展开深入调查,并逮捕了相关的6名嫌疑人。

警方介绍,犯罪集团还盗用了多达8张已申报遗失的香港身份证,利用这些身份信息申请了大量贷款和银行账户,并通过AI深度伪造技术骗过多项人脸识别程序。这一手段使他们在7月至9月间共计发起了90次贷款申请和54次银行注册,不法活动范围广泛且隐蔽。深度伪造技术的核心是利用人工智能算法合成极其逼真的音频和视频,例如可以模拟某个人的声音和面部表情,使其仿佛真正在说话或进行行动。这类技术原本潜力巨大,可用于电影特效制作、虚拟现实体验等正当领域,但一旦被不法分子利用,则成为制造谎言和欺骗的重要工具。金融行业作为资金流动敏感且监管严格的领域,自然成为诈骗分子重点关注的目标。尤其是在远程办公和视频会议日益普及的背景下,如何辨别视频会议的真实性成为新的挑战。

除此之外,深度伪造技术也被应用于制造政治人物的假视频,网络虚假新闻,甚至不实的名人形象传播,对社会舆论和公众信任产生破坏性影响。针对深度伪造技术带来的安全威胁,全球多方面正在积极研究应对方案。技术层面推广更加智能化的视频和音频鉴别算法,利用区块链等技术实现信息追溯和身份验证,都是旨在提升防骗能力的重要尝试。同时,企业层面需强化内部安全培训,建立多渠道核实机制,尤其是高级别资金交易应多方确认,避免单纯依赖视频会议中的身份确认。监管部门也在积极制定相关法规,规范AI技术的应用和数据保护,防止技术滥用导致恶性事件频发。此次香港金融工作人员被骗付巨款的事件,成为深度伪造技术被恶意利用的典型案例,也促使全球金融机构高度重视数字安全防护,增强对新兴欺诈手段的警觉。

公众和企业应进一步提升数字素养,了解技术潜在风险,培养多重验证习惯,才能在AI技术的浪潮中既享受便利,也确保安全无忧。未来,随着AI技术不断迭代升级,诈骗手段也会更加复杂多变。唯有技术创新与安全防范同步并进,建立完善的产业链防护体系,才能有效遏制深度伪造给金融行业带来的巨大风险,保障资本市场的透明和稳定运行。总之,深度伪造技术是一把双刃剑,在推动社会进步的同时,也伴随着危险的阴影。企业和个人只有保持高度警惕,加强安全防卫意识,才能在新科技浪潮中立于不败之地,避免被虚假信息和视觉欺骗所蒙蔽,守护自身和社会的财产安全与信誉。