作为全球信息安全领域的重要支柱,CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)项目自1999年诞生以来,一直承担着唯一标识和跟踪各类安全漏洞的关键使命。该项目由美国非营利组织MITRE运营,并通过美国政府资金支持运作多年,成为全球安全研究人员、企业和政府机构普遍依赖的漏洞参考标准。然而,2025年4月的一封致CVE董事会的公开信却揭开了这一权威项目资金陷入断裂的尴尬局面,直接导致业界震惊,影响深远。 这封由MITRE副总裁兼负责国家安全事务的领导人签署的信函透露,美国联邦政府未能续签对MITRE运营CVE项目的合同,瞬间让许多在暗中支撑漏洞生态系统的关键人士感到措手不及。多位董事会成员坦言自己“就像蘑菇一样被蒙在鼓里”,甚至直到社交媒体曝出消息后才得知真相。这反映出CVE项目过去以来内部沟通机制的严重缺失,也暴露出其对单一国家资金依赖的脆弱性。

CVE董事会由政府代表、学术界专家、杀毒软件厂商及信息安全行业人士组成,理论上应通过协作提供战略方向和监督,保证项目的开放与中立。然而,由于实际运作与资金安排由MITRE与美国政府直接商议,董事会多处于建议角色,面对骤然的预算危机无能为力。长期以来,资金问题虽偶有波折,但都未向董事会充分披露。这种信息阻隔令关键决策者难以为项目未来做出有效规划。 美国网络安全和基础设施安全局(CISA)在事态发酵后迅速介入,紧急执行合同选项以避免项目中断,短期解了燃眉之急,但新的续约合同仅能保证项目运转至2026年3月。如此短期的财政保障让全球依赖CVE的安全生态面临极大不确定性,凸显单一国家资金支持在解决全球性网络安全问题时的局限和潜在风险。

面对资金断裂和治理隐忧,CVE董事会内部悄然酝酿变革。由多位资深成员发起成立的CVE基金会应运而生,旨在解决资金来源单一、国际参与度不足的问题,推动CVE迈向更加独立、公正和长期可持续的管理模式。这一基金会计划通过吸引全球多方出资,包括政府、企业及其他组织,构建多元化资金架构,确保漏洞数据开放且中立的未来,同时加速漏洞信息传递给全球网络防御者。 CVE基金会的成立虽草率,却迅速获得国际社会积极响应。多国政府表示支持,部分位于北美以外的国家机构和行业巨头纷纷表达愿意捐助,彰显CVE影响力的全球性。基金会成员强调,这并非对MITRE或CISA的“政变”,而是基于对项目26年来贡献的初心和热情,致力于打造一个更强大、更透明、更适应新时代挑战的漏洞管理体系。

该基金会与CISA的后续会谈也展示出合作态度。虽然CISA方面未明确表示是否会将CVE项目“移交”基金会管理,但表示支持重新评估策略,愿意在项目运营中更多听取社区反馈。这为未来CVE治理架构多元化、开放化发展打开了一扇窗口。 回顾历史,美国政府推动过多项与互联网和信息安全相关的开创性项目并逐渐向公共或全球管理机构过渡,比如最初被DARPA资助的ARPANET演进为互联网,IANA负责协议编号管理,以及ICANN接管互联网域名和地址分配。CVE基金会希望借鉴这些成功范例,解决目前依赖单一资助者的不稳定风险。 长远来看,CVE项目的挑战不仅限于资金问题,更涉及全球网络安全协作机制的重塑。

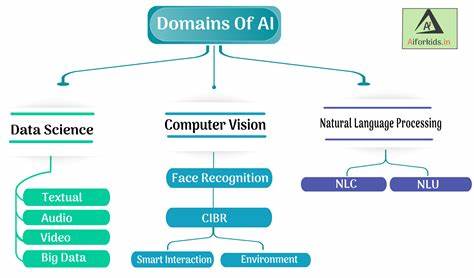

在数字经济和网络空间无国界的现实下,漏洞管理需要聚合全球智慧和资源,而非依托任何单一国家的主导和资金。只有建立起多国、多组织共同参与的治理结构,才能保障漏洞数据的开放共享、标准统一以及及时更新,支持全球安全社区有效抵御迅速变化的威胁。 此次资金中断事件的暴露也提醒我们,信息安全基础设施的稳定与可信赖性依赖于其背后健全的治理模式和资金保障。不可忽视的是,许多安全产品及解决方案均基于CVE编号进行补丁管理和漏洞响应,一旦标准失效或被分裂,恐将带来更严重的安全隐患。 当前,围绕CVE项目的未来发展方向,业界呼吁紧密国际合作,促使资金来源扩展至多国、多机构,推动包括MITRE、CISA及私营部门等多方协作,避免过度集中带来的控制权风险。CVE基金会的成立正是走向这一目标的关键一步。

总之,CVE资金危机不仅是短暂的财政问题,更是全球网络安全治理模式创新的催化剂。从被动接收危机消息的“蘑菇”状态,到积极推动全球合作、构筑多元资金基础,这个里程碑事件将深刻影响未来漏洞管理体系的稳定性和公开性。面向未来,CVE项目的成功转型将助力构建一个更加安全、公正和可持续的网络空间,更好地保护全球数字资产和用户权益。