在人类文明的发展和我们个人生命的轨迹中,常常存在着看似偶然但却又极具决定性的瞬间。正是这些微小的随机事件,往往在不经意间改变了历史的进程,也塑造了每个人的命运。我们习惯于相信生活井然有序、因果明确,但科学家和思想家们的研究表明,随机性和混沌状态从根本上左右了现实世界的运行,人生不过是被无数不可预见的小事件牵引着前行。 混沌理论揭示了宇宙中复杂系统的本质,它告诉我们即便初始状态存在极微小的差异,经过时间推移,最终结果也可能截然不同。这种“初始条件敏感性”正是天气预报难以精确超过一周的根本原因。生活中的决定和社会历史事件亦如天气般充满不可预测的因素。

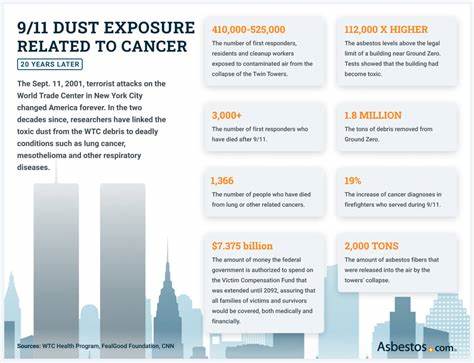

每一个看似不经意的选择、每一场无声的巧合,都可能引发蝴蝶效应,产生连锁反应,从而塑造截然不同的未来。 历史上很多重要事件的发生,往往缘于偶然。二战时期,美国国务卿亨利·斯廷森19岁时曾赴日本京都度假,那次旅行让他对京都心生偏爱,最终促使他在原子弹轰炸目标的决策中,努力保护了京都,使广岛而非京都成为轰炸地点之一。另一场轰炸本拟定轰炸小仓市,却因飞机遭遇云层阻碍视线而转向长崎。几乎是两个微不足道的巧合,使得两座城市成为历史上惨烈记忆的一部分,而另一方的生命因此幸免。这些事实令人震惊,也直观印证了偶然微小事件具有颠覆性的巨大影响力。

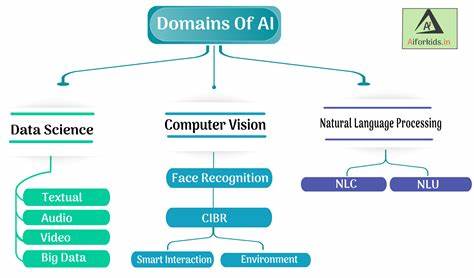

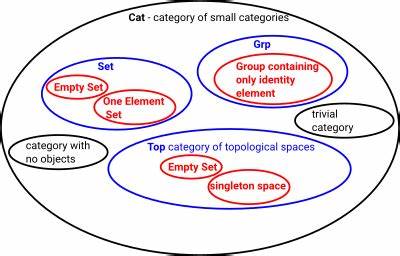

我们的生活也充满了这种无形的转折点。每天早晨,你是按响闹钟起床,还是按下贪睡键?这看似简单的选择,甚至可能决定着你当天的遭遇和未来走向。一个迟到、一位陌生人偶然的问候、一次随机的机会,都有可能引导你进入完全不同的人生轨迹。大多数人却对这种随机性保持盲目,因为凭一己之力,我们难以察觉虚无缥缈的因果链条,我们所经历的只是单一的现实路径。 现代科学,尤其是进化生物学与复杂系统理论,帮助我们理解生命的偶然性与必然性之间的张力。进化过程中的“偶然性”意味着一个微小的变异或环境的轻微变化,便能引发生物群体的巨大转变;而“趋同性”则展现自然选择趋向最优解的杂糅,说明即使路径不同,结果仍可能相似。

正如人类与章鱼眼睛的惊人相似,尽管种系早早分道扬镳,这类例证彰显了生命系统中的某种秩序与偶发性并存。 哲学层面,我们逐渐认知到传统的人生掌控论和 ’万事皆有因’ 的信念存在误导。人们常常认为所有事情都有一个确定的理由,而个体对人生拥有完全控制的权利。然而这被称为“个体主义的幻觉”。事实上,我们控制的,仅仅是影响力而非终极结果。人生中许多重要节点,源于那些无法预见和无法控制的随机事件。

对成功者来说,承认好运的成分,是更真实的自我认知;对失败者来说,不将所有责任归咎于自我,也是一种情感解脱。 社会作为一个复杂系统,其稳定性与脆弱性同存。各个部分之间错综复杂的互动,使得社会状态处于“临界边缘”,即使一点小的扰动,也有可能引发灾难性的连锁反应。例如,现代供应链和经济系统高度优化与紧密耦合的特征,使得一个貌似不起眼的事件便能导致全球影响。2021年苏伊士运河被一艘船堵塞,虽属偶然,却直接造成数十亿美元的损失,暴露出效率至上体系的脆弱。 黑天鹅事件这一概念进一步阐释了不可预测的极端偶发事件对人类社会造成的冲击。

虽然不可能完全预测这样的事件,但科学对于复杂系统的研究提供了早期预警的可能。如“关键性减缓”指标衡量生态系统恢复力的衰退,有助预示系统逼近崩溃。但复杂性本质决定,完全掌控未来是注定无法实现的理想。 面对种种不可控和不确定,我们应超越自我中心的命运观,正视生命的偶然本质和社会环境的复杂多变。放下对完全掌控的迷思,有助个体减轻心理压力,同时激发对未来多样可能性的开放心态。生命的意义并非预设通达的线路,而是驯服混沌中的浮沉,欣赏偶然带来的意外美妙。

人类大脑进化出对模式和故事的偏好,介于生存需要,但也导致我们对随机性保持排斥,倾向于寻找确定性和明确因果链。这种倾向也是阴谋论蔓延的心理基础。阴谋故事提供诱人的因果叙事,满足大脑对秩序和意义的渴望,即便事实往往更为复杂和偶然。信息时代则放大了这类思维的传播,使社会共识受到分裂威胁。 理解生命由无数随机微小事件交织而成的真相,不仅是一场科学革命,更是哲学和认知的变革。它让我们重新定义“自由意志”与“努力”的意义,厘清“成功”与“运气”的边界,回归理性面对这个充满不确定性的世界。

世界并非一架精密的时钟,而是一座时刻平衡于秩序和混沌边缘的沙堆,任何一粒微小的沙粒都可能引发巨变。认识到这一点,或许我们能更谦逊地接受生命的无常,更加珍惜每一个当下和与人相遇的偶然。