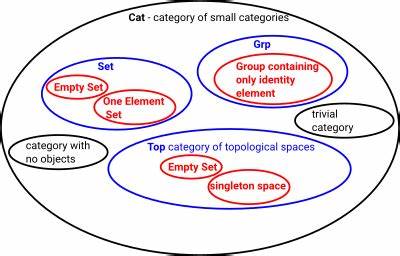

范畴论,作为现代数学中一门极具影响力的理论分支,近年来受到了越来越多数学家、计算机科学家以及哲学家的关注。它不仅为数学提供了一种统一的语言,更巧妙地揭示了不同数学领域之间深层的内在联系。范畴论的核心思想是一种从“对象”和“箭头”入手,抽象描述数学结构及其关系的方式,从而达到高度的概括和统一。范畴论最初源于代数拓扑学,但其应用早已突破传统数学的边界,成为数学基础理论和应用逻辑的重要工具。本质上,范畴是一组对象与对象之间的态射(即箭头)所构成的数学结构。一个范畴内部不仅有对象,还规定了态射的组合方式,满足结合律和单位元等条件。

这一结构设计使得范畴论能灵活处理各类不同的数学体系并进行比较。简单来说,范畴论关注的是结构之间的关系,而非仅仅是单个结构本身。这种视角极大地扩展了数学的研究视野与方法论。范畴论的基础概念包括初始对象、终端对象、积与余积、等化子与对等化子、指数对象、极限与余极限等。比如,积和余积为数学中的“乘积”和“和”的范畴论版本,极限和余极限则是范畴论中描述一致性与通用性的核心工具。通过这些结构,数学家能够更加系统地理解复杂的数学对象构成及相互作用。

范畴论中另一关键点是函子和自然变换。函子作为范畴之间的映射,能够将一个范畴中的结构与另一个范畴中的结构关联起来,它在保持范畴结构性质的同时,充当了数学世界里的“翻译器”。自然变换则描述了不同函子之间的“自然”对应关系,形成更高层次的结构分析工具。尤其值得一提的是,约拿达引理和约拿达嵌入是范畴论中极具魅力的成果,它们为理解表示论、同构与普遍性质提供了强大而简洁的工具。范畴论的影响不仅局限于纯数学领域。在计算机科学中,尤其是函数式编程语言和类型理论中,范畴论提供了强大的理论支持。

例如,Monad作为函数式编程中的关键结构,便直接源自范畴论,极大地改变了程序设计范式。此外,范畴论也在理论物理中,如量子场论和代数几何中扮演着越来越重要的角色,帮助构建复杂体系的数学模型。从逻辑学角度看,范畴论通过定义拓扑、子对象分类器和幂对象,创立了初等拓扑范畴(elementary topos)的理论,将传统逻辑与集合论推向了更加抽象和深远的高度。这使得范畴论不仅是数学结构的工具,同时也是逻辑系统和推理机制的统一框架。通过范畴论,研究者能够以更具普适性的方式理解并组织数学知识体系。当前,范畴论的研究正朝着更加深入和多元化的方向发展,融合了同调代数、代数几何、模型论以及计算理论等多个领域。

许多最新进展围绕着极限与余极限存在性、旁逮捕(adjunctions)、代表性元(representable elements)和子对象分类器等细节展开,为现代数学基础提供坚实支持。同时,各类优秀的范畴论教材和文献,如Peter Smith的《Introducing Category Theory》,以系统的结构和丰富的示例,为学习者和研究者提供了极大的便利。作为数学领域研究的前沿,范畴论不仅是理解传统数学的重要工具,更是连接各种学科、推动交叉创新的桥梁。掌握范畴论,能够让人在面对复杂问题时具备抽象思考和结构化分析的能力,从而更好地探索科学与技术的未来发展。无论是数学爱好者还是专业科研人员,深入理解范畴论都将为其带来丰富的启发和坚实的理论基础。未来范畴论必将继续发挥其强大的理论优势,推动跨学科研究与创新,为社会科学、信息技术以及现代工程技术的发展贡献重要力量。

总的来说,范畴论作为一种研究对象之间关系和结构的普遍方法,不仅极大地丰富和拓宽了数学的表达和应用方式,更为科学研究提供了新的视角和工具。学习和掌握范畴论,能够帮助我们跨越不同领域的隔阂,洞悉深层的数学本质,实现知识的整合与创新。这一理论体系的魅力在于其高度的抽象性与普适性,在未来科学技术飞速发展的时代,其价值和影响势必更加凸显。