2001年9月11日,美国遭遇史无前例的恐怖袭击,此事件不仅在社会层面造成了巨大的心理震荡,更彻底改变了国家关键基础设施的运作模式和安全管理体系。袭击发生当日,整个社会秩序一度陷入停顿,从航空运输到金融市场,乃至公共交通、通信系统和制造业,都遭遇了严重冲击。本文深入探讨9·11事件对关键基础设施的多维度影响,梳理当时及之后各行业的应急反应与长远调整措施。 袭击当天,美国联邦航空管理局迅速关闭了全国领空,随后下令所有航班紧急降落,国际航班要么折返,要么在美国境外备降。航空货运市场因此陷入停顿,快递巨头联邦快递(FedEx)和联合包裹(UPS)的航运能力骤然削减,带来24至48小时的延迟。依赖“准时制”供应链的制造企业尤其感受到压力,因为关键原材料运输中断导致生产线被迫减速。

针对安全漏洞,航空安全规则随即出台,禁止携带各种利器进入机场,限制登机口仅限持票乘客,强化安检力度。这些变化不仅影响了乘客体验,也形成了更为严格和全面的空中安全管理体系。 航空业损失惨重,航班数量一度萎缩至正常容量的30%-40%。在整体需求跌落的背景下,航企面临巨额现金流压力,呼吁政府救助成为当务之急。时任交通部长明田指出,仅每天损失的金额就达2.5亿至3亿美元不等,持续数周将威胁公司生存。美国政府随后推出了超百亿美元的援助方案,其中包含现金注入、贷款担保及保险赔付支持,为航空工业的复苏提供了关键保障。

股市重开后,航空股表现领跌,反映了投资者对该行业前景的担忧。 除航空领域外,公共交通系统也遭遇严重冲击。纽约地铁和公交系统短暂关闭,大量民众被迫步行撤离曼哈顿。道路管制措施加剧了交通拥堵,港口货物运输迟滞,进出口贸易遇阻。跨境卡车需接受严密的安全检查,导致加拿大全境多个口岸出现长达数英里的排队。这些措施虽然增加了安全保障,却令供应链效率急剧降低,部分制造业企业因原材料供应不足被迫降低产能,尤其是汽车和化工行业。

能源领域经历了波动。尽管并未发生真正的供应中断,消费者因对中东局势的担忧而纷纷囤积燃油,油价短时高涨,部分地区甚至见到每加仑高达六美元的价格。多州宣布进入紧急状态以打击价格欺诈行为,最终油价恢复稳定。这种市场波动反映出突发事件对能源消费心理及物价体系的直接影响。 零售市场则呈现出截然不同的反应。一方面,生存与防卫物资销量激增,包括汽油桶、枪械及弹药销售量均大幅上升,多数零售商纷纷调整商品策略;另一方面,民族主义情绪高涨,巨幅的美国国旗销售及爱国歌曲的盛行展示了社会文化层面的集体反应。

尽管部分地区商店客流量骤减,整体零售活动在悲痛过后逐步恢复常态。 媒体行业的运转同样经历考验。9·11晚间,超过六千万美国人收看新闻联播,新闻网站访问量暴增导致部分门户瘫痪。各大报刊发行特别版报道事件详情,但部分报社因物流中断无法正常发行。广告商调整投放策略,部分广告取消或转向慰问和安抚情绪的信息传达。影视娱乐项目因内容与事件敏感相关,纷纷延后上映计划或修改宣传素材。

通信系统遭遇巨大压力。大量电话流量集中涌入东海岸通信网络,加之世贸中心倒塌破坏了关键交换机设备,导致手机与固定电话服务中断。主要运营商调动移动基站及备用设备,维持有限通信能力。美国联邦通讯委员会给予企业灵活审批权限,支持跨州线路接入,以缓解服务中断。重建过程持续数周,伴随人员投入与设备更新,逐步恢复正常通信水平。 金融行业遭遇交易暂停,所有美国证券交易所停市,利率衍生品与股指期货交易中断,使市场流动性一度冻结。

联邦储备系统宣布开门迎客,提供必要流动性支持,防止金融系统崩溃。监管机构罕见联合发表声明,强调市场尽快有序重启的重要性。交易活动重启初期市场波动显著,主要股指出现大跌,防务及安全相关板块反弹强劲。部分交易规则临时调整,以鼓励投资者积极参与市场。 公共空间与大型活动受影响明显。各类政府建筑、大学校园、旅游胜地及会议中心均暂时关闭。

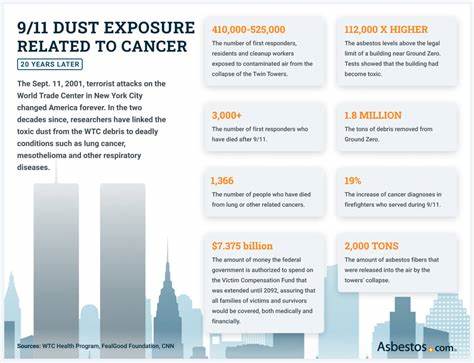

体育赛事、尤其是职业橄榄球联赛的赛程安排陷入分歧,部分赛事取消,部分推迟。集会与公众活动被严格限制,安全力量紧张调配,防止潜在的二次袭击发生。 综观9·11事件对美国关键基础设施的影响,可以看出,事件不仅暴露了当时安全管理体系的脆弱和应急机制的不足,也使相关行业加速转型升级。航空安全标准史无前例地收紧,公共交通和跨境物流流程强化检查,供应链管理趋向多元化和弹性。金融市场危机管理能力得到提升,通信网络投资和灾备体系建设进入快车道。更重要的是,整个社会重新审视国家安全的内涵,从政府到企业再到个人,均将风险防范和应急响应置于更加突出的位置。

从全球视角来看,9·11事件催生了国际安全协作及信息共享机制的建立,影响深远。加强对恐怖主义及跨国犯罪的打击力度,促进关键基础设施安全的国际标准制定。与此同时,也引发了对于隐私权、监控体系和公民自由平衡的新一轮讨论。 二十多年后,回顾9·11对美国关键基础设施的冲击与响应过程,既是对历史的缅怀,更是对未来风险管理的警示。持续完善基础设施韧性,加强技术创新与跨领域协作,构建安全、可靠与高效的关键系统,成为保障国家发展与公众福祉的战略重心。面向未来,唯有深刻吸取教训,方能在面对类似危机时展现更强的应对能力和恢复力。

。