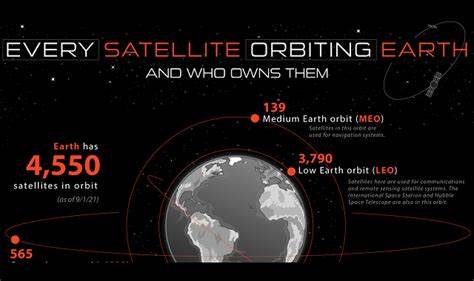

随着科技的飞速发展,人类对太空的探索进入了前所未有的活跃阶段。地球轨道上空悬浮着成千上万颗卫星,它们无时无刻不在为我们提供着互联网服务、导航定位、军事侦察和科学研究等多方面的支持。据统计,截至2021年9月,围绕地球运行的卫星总数已超过4550颗,涵盖低地球轨道、中地球轨道、高椭圆轨道以及地球同步轨道等不同轨道层次。本文将深入剖析这些卫星的具体分布情况,谁掌控着这些太空资源,以及它们在现代生活中扮演的关键角色。 目前,拥有或运营最多卫星的主体是美国,拥有超过2800颗卫星,占全球一半以上的份额。其背后不仅包括政府部门如美国空军、国家侦察局等,还有大量私营企业。

空间探索领域的新锐力量SpaceX凭借其Starlink项目跃居卫星拥有数量的领军者,迄今拥有1655颗卫星,约占地球轨道卫星总数的36%。SpaceX的目标是通过发射规模庞大的星链卫星网络,实现全球高速宽带互联网覆盖,这一宏伟计划引领了卫星商业化的新浪潮。此外,OneWeb Satellites、Planet Labs Inc.、Spire Global Inc.等多家公司也成为卫星市场中不可忽视的力量。 除了美国,其他国家在卫星领域同样有显著的表现。中国拥有467颗卫星,位居全球第二;英国以349颗列第三名,紧随其后的是俄罗斯、印度、日本等国家。值得注意的是,全球共有75个国家拥有至少一颗轨道卫星,显示了全球航天技术的广泛普及。

从轨道分布来看,超过三千颗卫星集中在低地球轨道,这一区域非常适合通讯和遥感卫星的部署。SpaceX的Starlink卫星、大型国际空间站以及著名的哈勃太空望远镜都位于此轨道区域。地球同步轨道上约有565颗卫星,常被用作通讯和地球观测平台。此轨道优势在于卫星的轨道周期与地球自转周期相同,使得卫星位置相对固定,极大地方便了信号传输和持续监测。中地球轨道则主要用于导航系统如GPS,共有139颗卫星运行。高椭圆轨道则较为独特,轨道呈椭圆形,其中较近地面的顶点为遥感和通信卫星提供了良好的角度,共有56颗卫星运行。

这些卫星覆盖了广泛的应用领域,其中通信类卫星占比最为突出,达到63%。包括电视、电话、互联网和军事通信等方面均大量依赖这些卫星。地球观测卫星占22.1%,它们监测地球的气象变化、环境污染、自然灾害以及农作物生长情况,为科学研究和决策提供数据支撑。技术开发及演示类卫星占7.8%,用于测试新技术与设备。导航和全球定位类卫星占3.6%,成为现代生活中不可或缺的导航工具。此外,地球科学、空间科学和空间观测等领域也分别有相当数量的专用卫星。

在商业领域,卫星的发射与运营成为新的经济增长点。SpaceX通过其低价高效的火箭发射能力,不断刷新单次发射最多卫星数的记录,推动了卫星发射成本的大幅下降。这不仅加快了自己的卫星网络布局,也为全球其他公司和机构提供了发射服务,使得卫星市场的参与者更加多元化。其他私企如OneWeb则致力于建立覆盖全球的互联网卫星星座,旨在缩小数字鸿沟。 政府层面,国防与安全仍然是卫星应用的重要驱动力。中国国防部和俄罗斯国防部分别拥有129颗和125颗军用卫星,承担侦察、预警、通信及电子战等关键任务。

美国空军也运营87颗卫星,配合国家侦察局等完成战略监控职责。 展望未来,随着技术进步和成本进一步降低,地球轨道上的卫星数量预计将持续快速增长。SpaceX计划在未来二十年内向轨道发射多达42000颗卫星,推动车联网、大数据和人工智能等新兴产业的发展。同时,这也带来了卫星碎片化和轨道拥堵的风险,促使全球航天管理法规和空间行为准则亟需完善。 总结来看,地球轨道上的卫星数量及其拥有者的竞争格局,反映了当今世界在科技创新与空间经济中的多样化发展趋势。美国通过政府与私企双重驱动占据优势地位,中国及欧洲等国家也不断加码投入,全球航天产业链日益紧密。

卫星不只是高科技的象征,已成为深刻影响人类生产生活方式的重要基础设施。未来,谁能在这片空间资源中抢占先机,将在全球科技竞争中占据决定性优势。随着卫星网络的扩展和应用的拓展,我们每个人都将切身感受到太空时代带来的深远变革。