量子力学作为20世纪物理学最重要的进展之一,以其准确预测微观粒子行为的能力,成为支撑现代科技发展的基石。从计算机芯片到医疗成像技术,量子力学的实际应用无处不在。然而,尽管其在实验和技术层面卓有成效,物理学家们对于量子力学所描绘的现实世界到底是什么样的却有着深刻的分歧。量子理论的数学框架向我们展示了一种全新的微观世界观,其中经典物理学的常识被挑战,现实的本质变得扑朔迷离。传统的牛顿力学基于确定性与连续性原则,而量子力学则引入了概率性和非定域性,使得我们无法用经典思维轻易理解微观世界的真相。物理学家们在尝试解读这些现象时,提出了多种诠释,每一种都有其独特的哲学含义与物理假设,但迄今为止没有一种解释能获得普遍共识。

这种丰富而复杂的理论分歧,也反映了科学对现实本质认识的局限与挑战。量子力学中的测量问题是争议的核心之一。在经典物理学中,物体的状态与观测结果是清晰且唯一的。但在量子世界中,粒子的状态并不是确定的,直到被观测时才“坍缩”到某一具体状态。这引发“观察者”是否在决定现实存在的讨论。哥本哈根诠释作为最早且广为接受的解释之一,认为波函数仅仅是概率的描述,物理量在观测时才有确定值。

这种观点强调观察者的作用,把现实的确定性绑定在观测行为上。然而,这种解释也带来了哲学上的困惑,现实是否真的依赖于观测者而存在?这种问题直接挑战了我们对客观世界的直觉理解。与此同时,多世界诠释提出了截然不同的视角,认为波函数的坍缩并不存在,而是宇宙不断分岔出无数平行世界。在每个分支中,所有可能的量子结果同时实现,这为量子现象提供了确定性的描述,但代价是存在无限多的平行宇宙。这种观点虽解决了一些测量难题,却在存在论层面引发了新的困惑。还有诸如隐变量理论试图弥补量子力学的“概率性”,提出预先隐藏的变量决定粒子的状态,使得理论恢复确定性和局域性。

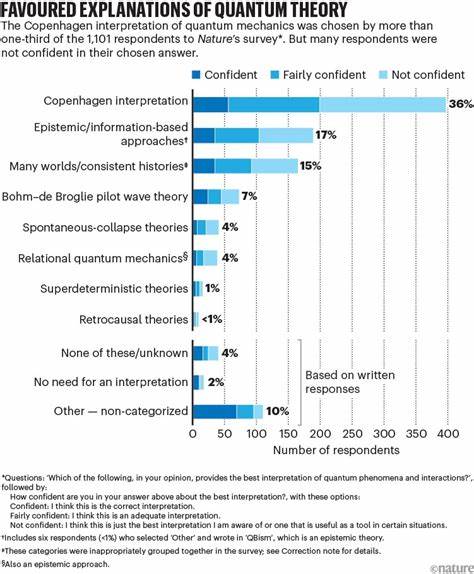

波尔-爱因斯坦争论实际上就围绕隐变量展开,尽管20世纪后半叶的贝尔定理及其相关实验结果排除了局域隐变量解释,但非局域隐变量模型则依旧吸引着部分学者的兴趣。除此之外,不同的“解读”还包括一致历史、量子贝叶斯主义等多种尝试,这些理论以不同角度诠释量子状态的含义和动态,体现了学界对量子现实丰富的探索和创新。最近的一项大型调查揭示,物理学家群体内部对于量子力学合理解释的看法极为分散,各解释流派均拥有支持者,且没有一方完全占据主导地位。这不仅反映了量子力学解释的复杂性,也反映出科学研究仍然需要推陈出新,继续探索更深层次的理论。量子力学的这些分歧不只是学术讨论,更影响着未来科技发展方向。量子计算、量子通信等领域对量子状态的理解直接关系到技术实现的架构和安全性。

通过不断的理论创新和实验验证,科研人员希望能够揭开量子现象背后的真相,从而推动技术进步并解答关于宇宙与现实的根本问题。总之,量子力学带给我们的是对世界全新且深刻的认识尝试,它挑战了传统观念,扩大了人类理解现实的边界。尽管物理学家们在如何解读量子力学方面意见分歧,但正是这种探索和争论推动着科学不断前进。在未来,随着实验手段和理论模型的不断完善,我们有望更加清晰地揭示量子世界的真实面貌,开启人类理解现实的新篇章。