随着人工智能技术的迅猛发展,语言模型在自然语言处理领域的应用日益广泛。无论是聊天机器人、文本生成,还是机器翻译,语言模型都扮演着至关重要的角色。为了提升生成文本的质量和多样性,研究者们尝试了多种采样策略。其中,Min-P采样作为一种新兴的方法,因其独特的采样机制而受到关注。然而,随着该方法的普及,关于其效果和潜在弊端的讨论也日渐增多。本文将围绕Min-P采样展开深入剖析,揭示其背后的原理、优势及存在的挑战。

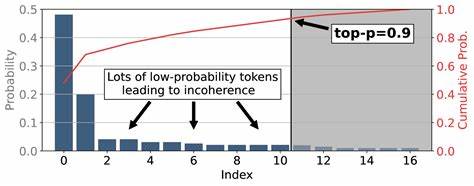

语言模型在生成文本时,一般会基于预测的概率分布选择下一个词语。传统的采样策略如温度采样,通过调整概率分布的“温度”参数,使生成的文本呈现出不同的随机性和创造性。温度值越低,模型趋向于选择概率最高的词语,文本趋于确定性;温度值越高,生成文本则更为多样化,但也可能引入语义不连贯的词语。相比之下,Min-P采样提出了一种新的思路,即在概率分布中寻找概率累积达到一定阈值的最小集合,从该集合中进行采样。这种策略试图在保持文本质量和多样性之间取得平衡。Min-P采样的核心在于限制采样空间,从而减少偶然选择极低概率词语的风险,使生成的文本在保证合理性的基础上具备更高的创新性。

然而,尽管Min-P采样在理论上兼顾了确定性与随机性,实际应用中仍面临不少挑战。首先,在阈值设定上存在一定的主观性。不同任务和数据集对累积概率阈值的需求各异,缺乏统一标准可能导致采样效果不稳定。此外,Min-P采样在处理长文本生成时,概率分布的动态变化使得持续维持合理的采样阈值变得复杂,可能引发文本连贯性下降。另一方面,相较于传统的温度采样,Min-P采样在计算开销上略高。其需要在每一步生成时动态计算最小概率集合,增加了模型推理的时间和资源负担。

在实际部署环节,这对硬件条件有限的应用尤为不利。尽管存在挑战,Min-P采样也展现出许多独特的优势。其通过限制采样空间,有效避免了生成诸多无关或语义偏离词汇,提高了文本的整体质量和可读性。同时,Min-P采样对用户编辑文本的引导性较强,有潜力应用于需要一定创意但控制内容合理性的场景,如广告文案创作、新闻摘要生成等。为了最大化Min-P采样的表现效果,研究者们提出结合其他技术的复合采样策略。例如,将Min-P采样与温度调节相结合,动态调整采样的温度参数,使得文本生成在多样性和合理性之间获得更为灵活的控制。

另外,利用上下文信息动态调整累积概率阈值,也是未来优化方向之一。进一步来看,随着预训练语言模型规模和复杂度的不断提升,对于采样策略的需求将更加多样化和精细化。在此背景下,Min-P采样方法的研究不仅推动了采样策略的创新,也为行业应用提供了有价值的思路。然而,理想的文本生成依赖于采样策略、模型结构和任务本身的紧密结合。因此,针对不同场景定制化采样方案成为未来发展趋势。总体而言,Min-P采样作为一种重要的语言模型采样技术,既拥有降低生成“温度”,提升文本质量的潜力,也面临参数调节复杂、计算资源消耗大等现实问题。

深入理解该方法的内在机制和适用范围,有助于推动自然语言生成技术的进一步突破。未来,结合更多智能调控手段和自适应算法,Min-P采样或将实现更精准、更高效的文本生成,为人工智能语言交互创造更加丰富的体验。