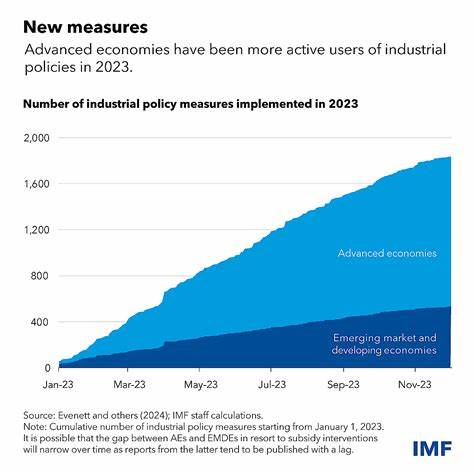

随着全球经济一体化程度不断加深,工业政策不再是某一个国家的孤立选择,而是被全球贸易和资本流动紧密相互影响的结果。美国工业政策设计的核心问题在于,是继续被其他贸易伙伴的政策影响和塑造,还是能够在自身主导下,确立符合美国战略利益的政策框架。在当今这个超全球化世界里,任何一个经济体的贸易和产业政策都不可避免地通过贸易失衡的传导机制影响到其他国家,尤其是像美国这样经济规模庞大且金融市场开放的国家。美国在全球贸易体系中扮演着全球消费者的"最后吸纳者"角色,不仅吸收了大量来自全球的过剩储蓄,还长期承担着贸易逆差带来的压力。因此,美国在决定工业政策时,必须充分认识到自己所处的国际经济位置,及其所带来的独特挑战和机遇。长期以来,美国实行了高度开放的资本账户政策,允许外国投资者自由进入其金融市场。

这种开放虽然带来了巨额的资本流入,支持了美元的国际地位和美国经济的资金需求,但与此同时也迫使美国经济在一定程度上调整自身的储蓄和投资结构。美国的投资需求未必充足以完全吸收全球流入的资本,因此必须通过降低国内储蓄率来保持资产购买的平衡,这也反映为债务水平的上升以及某种程度上的经济脆弱性。与此同时,其他国家通过执行出口导向型的工业政策和货币政策,特别是保持本国货币相对低估的策略,来扶持本国制造业及相关产业的发展,这直接促使这些国家形成贸易顺差。美国作为主要贸易逆差国,不得不承受本国制造业份额逐步减少的事实。美国制造业占GDP的比例持续下降,而制造业外迁到制造业顺差国家则引发了全球产业结构再次调整。对于美国而言,这一过程并非通过自主选择形成,而是国际贸易政策互动和资本流动机制作用下的"非自愿"结果。

供应与需求必须在全球范围内保持平衡,如果一个国家通过政策刺激了制造业供给,而国内需求不足,那么贸易伙伴国必然缩减相应制造业规模,增加消费需求,以维持全球供需的均衡。这样一来,美国工业政策的实质部分是在其它国家工业政策的倒影之下展开的。究竟美国应否自主设计工业政策?答案从根本上取决于美国是否愿意摆脱长期充当全球过剩储蓄吸纳者和全球消费终端的角色。如果继续维持当前的开放金融市场和持续贸易逆差,美国工业政策的主动权将很大程度上被其他国家决定,无论是北京、柏林、东京还是首尔,这些城市的政策都将间接支配美国制造业的未来走向。另一方面,如果美国选择实施反制性的工业政策,试图扶持某些战略性产业,则可能在维持整体制造业下降趋势的同时,保障这些关键部门的生存和成长。但这也可能需要更为激进的经济和贸易策略,比如提高进口关税或者限制外国资本流入,从而令贸易和资本账户趋于平衡。

此举虽可能使部分制造业回流,提升美国整体制造业的比重,却也可能引发贸易摩擦,影响国际关系和全球供应链的稳定性。必须强调的是,选择保护或加强某些产业并非简单的"扶持"行为,而是基于对全球经济格局和技术变革的深刻判断。美国在电动汽车、太阳能电池、先进电池技术等领域存在对中国等国的竞争压力,这些领域的产业政策不仅影响贸易结构,更直接关系到国家安全和长期经济竞争力。综上所述,美国工业政策的设计权归属及其战略方向,将决定未来十年乃至更长远的经济发展质量和国际地位。面对全球产业链的重构和地缘经济的复杂演变,美国需要在开放与保护之间找到最佳平衡,同时强化自身在技术创新和产业升级方面的能力。唯有如此,美国才能避免被动接受他国政策安排,真正掌握引领未来工业发展的主动权。

未来的工业政策不再是简简单单的国家内政,而是全球经济交织下的多边博弈,美国应当积极塑造规则和标准,引导全球制造业和技术升级进程,实现国内经济的韧性与全球竞争力的双重提升。 。