近年来,人工智能(AI)技术尤其是大型语言模型(LLM)在各行各业掀起了革命性的变化。尤其是在科学研究领域,AI的写作辅助作用逐渐显现。2025年7月初,权威学术出版机构Nature发布了一项针对PubMed数据库中约一百五十万篇生物医学论文摘要的分析,揭示了一个引人关注的现象:大约百分之十四的论文摘要可能含有AI生成文本的踪迹。此项研究为学术界提供了新的视角,也引发了对科研诚信和写作规范的深刻思考。人工智能生成文本的标志性词汇包括“unparalleled”(无与伦比的)和“invaluable”(极其宝贵的)等。这些词汇虽然在学术写作中偶尔出现,但当过度频繁或不合常规地组合时,便可能暗示文字是由AI模型辅助甚至全权生成。

研究团队通过大数据分析和多维度算法对比,发现这些用词模式在海量论文中呈现出明显的规律性,成为识别AI生成文本的有效线索。人工智能在科学写作中的应用,既有助于提高效率,也带来了诸多复杂问题。首先,AI辅助写作大大缩短了科研人员制造初稿的时间,使研究者能将更多精力投入实验设计与数据分析,提升整体科研生产力。其次,对于非母语研究者,AI语言模型提供了翻译和润色帮助,有助于实现研究成果国际化,增强全球学术交流的平等性。然而,挑战也不容忽视。大量由AI辅助生成的文本,可能掩盖实际科研贡献的真实性。

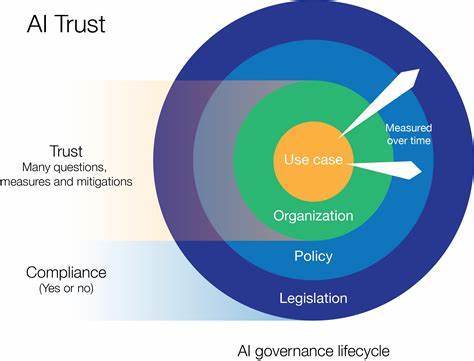

若AI生成的内容未经严格核实,存在夸大、重复甚至伪造的风险,这对整个科学共同体的信任基石形成威胁。部分学者担忧,若缺乏明确规范,学术不端行为可能会更加隐蔽和普遍。学术出版机构因此亟需制定更为完善的审查政策和技术手段,识别和标注AI参与的写作部分。此外,AI写作工具带来的伦理问题同样复杂。科研诚信不仅要求数据和结论真实可靠,也强调写作过程中的原创性和透明度。如何界定AI辅助写作的合理范围,如何确保作者对最终稿件的充分负责,成为学术规范制定者必须重点考量的问题。

与此同时,学术机构和期刊界也需加强AI素养教育,提升研究人员正确使用AI辅助工具的能力。未来,AI辅助生成文本的趋势不可逆转。这既是科技进步的必然,也是科研环境演变的现实。各界专家建议,建立多层次的AI文本检测机制,结合人工审核与智能算法,同时推行明确的作者声明制度,保障学术发表的诚信与透明度。此外,加强开源AI模型的规范管理,推广伦理使用标准,将有助于构建健康有序的学术生态。人工智能驱动的写作技术同样为学术创新提供了新的活力。

通过对海量文献的高效整理与生成,AI能够帮助科学家快速把握研究动态,激发跨领域合作的新思路。结合自然语言处理与数据挖掘,未来AI或将成为科研的智能助手,不仅限于文本生成,更能辅助提出假设、设计实验及分析结果,推进知识发现的速度与深度。总之,生物医学领域中14%摘要疑似由AI生成的发现提醒我们,学术写作正在经历深刻的变革。对AI写作技术既要充分肯定其助力科研的价值,又需警惕潜在风险并积极应对。只有通过制度创新、技术进步与伦理规范的协同推进,才能实现人工智能与科学研究的良性互动,推动全球科研事业迈向更加透明、公正与高效的未来。