在当今的社会环境中,强调效率、成果和行动成为普遍趋势。我们经常听到“做比说重要”“行动才是成功的关键”这样的话语,这些观点无疑反映了现代生活的节奏和价值观的取向。然而,在这个过程中,人们往往忽略了一个根本性的维度——作为一个“活生生的人”,而不仅仅是“一个不断行动的机器”。“Being a human being, not a human doing”这句话深刻洞察了现代人心理和生活状态上的矛盾,呼吁我们回归人的本质,重新理解存在的意义。人为何仅仅变成一个不断完成任务和目标的执行者?又该如何在纷繁复杂的世界中,找回作为“人的感受力、思考力和存在感”?首先,探讨“作为一个人的存在”的本质,意味着关注内心世界的丰富性和生命的完整性。人与机器最大的区别在于拥有自主意识、情感体验和自我反省的能力。

人能够感受喜怒哀乐,能够探寻自身的价值和生命的意义。我们在日常生活中所做的每一件事均应有其内在的动因和意义,而非单纯为完成任务而存在。社会环境和工作压力常常让人陷入一种“只做不想”的怪圈,忽略了内心的真实需求。当行动完全被外部目标所驱动,人的灵魂便会处于缺失的状态,失去对自我和生活的掌控感。更进一步,作为一个“human being”,我们需要学会享受生活的每一个瞬间,而不仅是关注结果。现代社会的节奏加快,人们不断追求效率,甚至将个人价值与外在成就直接划等号。

这样容易造成心理压力和精神疲惫,导致焦虑、抑郁等心理健康问题频发。学会放慢节奏,不用时刻忙碌于产出,而是关注内心的感受、与他人的连接以及与自然的和谐共处,是对身心的有效调节,也是实现身心平衡的关键。回溯历史和文化传统,不乏关于“存在”的智慧启示。哲学家海德格尔提出“此在”的概念,强调人不仅是“存在”的实体,更是自我觉察和存在意义的追寻者。东方哲学中的道家思想也倡导顺应自然,强调静谧与心灵的安宁。无论东方还是西方,古今中外的智慧都在提醒我们,人与事物的关系不仅仅是工具性的,更需要尊重人与自身存在的价值。

在职场中,员工经常被看作生产力的载体,业绩和效率成为评判标准。然而,企业和组织如果忽视员工的心理需求和内在价值,短期内或许能够获得一定成绩,但长期来看,会损害员工的创造性和忠诚度。现代管理理论逐渐提倡“赋能型领导”,鼓励重视员工的整体人格发展,激发内在驱动力,而非单纯的机械执行任务。对于个人而言,如何在纷繁的社会期待和生活压力中坚守“being a human being”的状态,是自我修炼的重要课题。首先需要建立健康的自我认知,明确自身的价值观和人生目标,而非盲目追逐外界的评价。在日常生活中,可以通过冥想、写作、艺术创作等方式,深化内心体验,提升自我觉察。

此外,培养与他人的深层次连接也是重要的途径。真正的人际关系超越表面的社交和利益交换,更在于理解、关怀和共同成长。以真诚的态度待人,可以使人与人之间的纽带更加坚固,增强生活的幸福感和归属感。再者,关注身体健康和精神状态,保持身心灵的统一,也有助于实现真正的“being”。运动、健康饮食、充足的睡眠与合理的休息,都是维系最佳生命状态的基础。心灵的强壮和身体的健康相辅相成,共同促进一个人的全面发展。

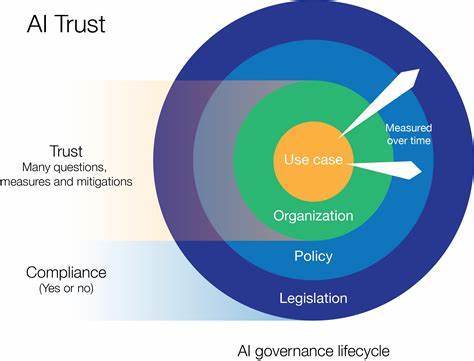

与此同时,社会需创造更多支持“being”的环境。教育体系应鼓励学生自我探索和创造,而非仅仅追求标准化考试成绩。社区文化应倡导人与自然的和谐共处,关注心理健康与精神成长。政府和企业应注重建设包容和关怀的社会结构,使每个人都有机会成为一个完整的“human being”,而非无休止的“human doing”。随着时代的演进,科技高速发展,人工智能和自动化不断改变我们的工作和生活方式。机器可以完成越来越多的任务,解放了部分人的劳动力,但也带来了身份认同的危机。

当工作不再是人类价值的唯一来源,我们更应重新定义“存在”的方式和意义。承担更多思考、创造和关怀的角色,成就一个丰富而有意义的人生。总结而言,“作为一个人,而非单纯的行动者”是一种对生活的深刻反思与实践。在现代社会多重压力中,重新认识自我,平衡行动与存在,关注内心世界和精神成长,将帮助我们获得更充实和幸福的生命体验。每个人都值得拥有作为人的完整体验,不被默默无闻的工作和社会期待所淹没,而是在行动中找到生命的热情与意义。正如一句古语所说:“从容做人,淡定做事”,这不只是生活的智慧,更是现代人心灵的归宿。

。