在当今数字化高速发展的时代,数据同步成为了确保信息一致性和业务连续性的关键环节。同步引擎作为实现数据在不同设备或平台之间无缝传输的核心技术,其性能、稳定性和灵活性对整体系统的效率至关重要。市场上存在多种同步引擎解决方案,它们在架构设计、同步机制、适用场景等方面各有特点,本文将从多个维度对比这些同步引擎,帮助用户全面认识并选择最合适的工具。同步引擎的基本作用是保证多端数据的一致性和实时性。不同的同步引擎根据设计理念及应用需求,采取了不同的数据同步策略,包括实时复制、延迟同步、双向同步等。实时复制注重数据的即时传输,适合对时效性要求极高的环境;延迟同步则更多应用于对网络带宽有限或允许一定时间差的场景;双向同步能够实现双端数据的互相更新,适用于移动办公和协作软件。

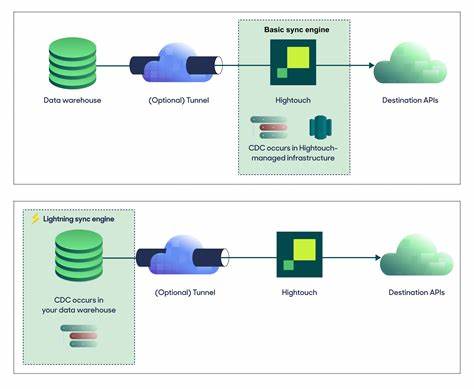

架构设计方面,同步引擎大致可以分为集中式和分布式两种。集中式同步引擎通常通过中心服务器作为数据中转站,便于统一控制和管理;然而,这种架构对服务器负载和网络依赖较大,若中心节点出现故障,可能导致全局同步中断。分布式同步则借助多节点协作实现数据同步,提升了系统的容错性和扩展能力,但相应地带来了更复杂的冲突解决和一致性维护机制。性能表现是评价同步引擎优劣的重要标准之一。数据同步的关键指标包括同步延迟、吞吐量和资源占用率。高效的同步引擎能在尽量短的时间内完成数据同步,同时最大限度降低系统资源消耗,保障业务的平稳运行。

不同同步引擎受限于其设计和实现方式,性能表现存在显著差异。例如,基于事件驱动的同步引擎通常能实现更低的延迟,而基于批处理的则在大批量数据同步时更具优势。兼容性和扩展性同样是同步引擎选择中的重要考虑因素。随着企业IT环境的复杂化,数据源和终端类型日益多样,同步引擎需要支持多种协议和数据格式,才能适配不同应用场景。此外,灵活的扩展机制有助于随业务规模增长,顺利提升同步能力,避免重新构建系统带来的高昂成本。安全性特别是在处理敏感数据时,是不容忽视的方面。

同步过程中数据的加密传输、访问控制和异常检测机制,直接关系到企业信息资产的安全。优秀的同步引擎通常内置完善的安全策略,保障数据在传输和存储过程中的机密性和完整性。应用场景的多样性也反映出同步引擎的差异。例如,在云计算环境中,同步引擎多强调跨地域的数据同步能力和容灾能力;而在移动端应用中,断网重连和数据冲突自动解决成为关键特性。企业级业务系统则更加关注数据一致性和事务完整性,要求同步引擎支持复杂的事务处理和高可靠性保障。市场上流行的同步引擎如微软的Sync Framework、Google的Drive API和开源的Syncthing等,它们代表着各自设计理念的典型。

微软的Sync Framework以强大的开发者支持和丰富的接口著称,适合企业级复杂应用。Google Drive API则更偏向于云端存储同步,便捷性和跨平台兼容性突出。Syncthing作为去中心化的开源工具,强调隐私保护和分布式同步,适合个人用户和小型团队使用。选择同步引擎应根据实际需求综合评估。考虑数据量大小、同步频率、业务连续性要求、网络环境以及预算等多方面因素。理想的同步引擎应在性能、稳定性、安全性和用户体验之间取得良好平衡。

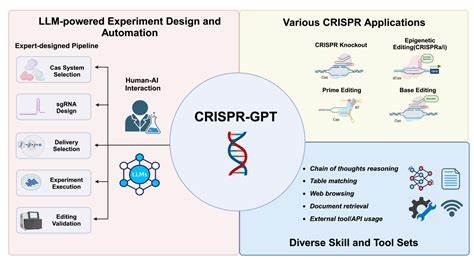

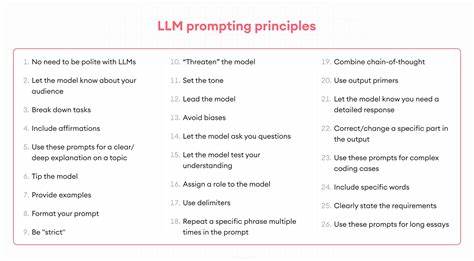

未来同步技术的发展趋势也值得关注。随着人工智能、大数据和边缘计算技术的进步,同步引擎将更加智能化和自动化,实现自适应网络环境调节、智能冲突检测及修复。同时,基于区块链技术的同步机制可能带来全新的数据可信保障模式,推动同步技术迈向新的高度。综上所述,不同的同步引擎具备各自独特的优势和适用环境,深刻理解其底层实现和应用特点,有助于用户在日益多样化的数据同步需求中做出科学决策。无论是企业核心业务系统,还是个人数据管理,选择合适的同步引擎都是保障数据安全与高效运转的关键。随着技术不断演进,未来同步引擎将在智能化、分布式和安全性方面持续突破,为数字时代的数据同步提供更加坚实的技术基石。

。