睡眠和身体活动是维护整体健康的两大支柱。随着现代生活节奏的加快,越来越多的人开始利用可穿戴设备来监测自身的生理状况,掌握健康数据。近期,两项基于大规模穿戴设备的数据研究为我们揭示了睡眠时长和睡眠时间与下一天身体活动之间的动态联系,带来了关于健康行为相互作用的新视角。对睡眠的科学理解不仅关乎个人健康,同时也关系到公共卫生策略的制定与优化。这些研究通过近两万名成人长时间的连续数据追踪,客观展现了睡眠模式与日常运动习惯之间错综复杂的关系。本文将详细解读这两项研究的成果,探讨睡眠时长及时间如何影响下一日的中高强度运动时间及总体身体活动量,同时分析其背后的机制与应用价值。

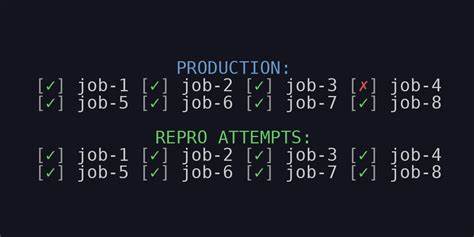

现代社会中,身体活动被视为提升心血管健康、维持体重和促进心理健康的核心途径。如何在日常生活中有效促进身体活动,成为公共健康领域持续关注的重点。拆解影响身体活动的因素,有助于精准制定干预措施。结合穿戴设备的客观数据,有别于自我报告方法,这些研究揭示了睡眠行为对运动量的显著影响。 首项研究收集了近两万名成年人一整年的睡眠和身体活动数据,参与者佩戴WHOOP腕带传感器,密切监测睡眠时长、入睡时间以及次日的中高强度运动(MVPA)时长和总体活动时长。研究人员运用复杂的统计模型,控制了性别、年龄、体质指数、工作日与周末差异、季节效应等多项变量的影响,确保分析结果的准确性。

研究发现,从参与者间的比较来看,平均睡眠时长越长,入睡时间越晚,第二天的身体活动尤其是中高强度活动的时间越短。这说明即使睡得长,但较晚的入睡时间或许会降低第二天想要进行高强度锻炼的动力或能力。另一方面,个体自身夜间睡眠的波动同样带来了运动量的改变。当某晚睡眠时间明显短于个人平均值或者入睡时间明显早于平时时,第二天中高强度运动的时间反而会显著增加;相反,如果睡眠时间更长或入睡时间更晚,身体活动水平就会下降。尤为值得关注的是,当入睡时间较平时提前,而睡眠时长保持稳定时,第二天的中高强度活动时间达到峰值,表明合理调整入睡时间有助于激发体力和运动意愿。 以上发现在使用Fitbit设备的数据验证研究中同样得到重现,虽然效应规模较小,但趋势一致。

此验证样本来自“全人类研究项目”,涵盖近六千名成年人六个月以上的数据,进一步增强了结果的普适性和可信度。 睡眠模式的变化反映了生物钟节奏与生活习惯的动态调整。提早入睡可能促进更深层次的恢复,改善身体能量分配,因而增强次日运动表现。同时,短时的睡眠剥夺虽然看似有负面影响,但对应的运动量提高则可能与行为补偿机制或认知激励相关。这种复杂的相互作用提醒我们,在调节健康行为时,需要打破睡眠和运动单一维度的传统思维,关注它们的联合效应。 此外,两项研究都强调了个体内变化的重要性,这是以往许多基于群组平均的研究少有着墨之处。

因为每个人的生物节奏和生活环境各异,关注个体夜间实际的睡眠波动比静态观察更能反映真实的健康行为模式。 研究还对外部因素进行了细致调整。比如周末与工作日的作息不同、四季交替对户外运动的影响、年龄和性别带来的生理差异等,都被纳入模型,保证结果的科学性和细致度。 这两项大数据研究不仅在学术领域意义重大,也为公共健康策略提供了实践指导。首先,它们提醒我们,健康生活方式的推广需要综合考虑包括睡眠时间和睡眠质量在内的多个因素,不能单纯强调锻炼的重要性,而忽略睡眠分布的科学调控。其次,建议大众尝试通过提早入睡、保持稳定睡眠时长的方式,来提升第二天的运动表现和整体身体活跃度。

这种做法可能比强制增加睡眠时长或随机锻炼更符合人体自身节律,效果更显著。 再者,企业和技术服务提供者可以基于这些研究,优化智能穿戴设备的健康建议算法,实现更加个性化和动态的健康管理。例如通过提醒用户调整入睡时间、根据前一夜睡眠模式推荐适当的运动计划等,增强用户自主健康管理能力。 睡眠与身体活动之间存在一定的取舍关系。时间有限的情况下,个体可能牺牲一定的睡眠时间来进行更多的锻炼,反之亦然。这种行为选择成为未来睡眠与运动干预设计的一个重要考量点。

理想的公共健康信息应整合两大健康行为的相互影响,鼓励形成既不过度压缩睡眠也能保障足够运动的生活方式。 综上所述,从这两项基于千万级个人夜间数据的研究中,我们不仅看到睡眠时长与入睡时间对第二天身体活动量的深刻影响,更发现对个体生物节律动态调节的重视,是提升运动效果和促进健康的重要途径。面对现代社会普遍存在的睡眠不足和活动减少问题,科学合理的作息安排或成为改善人群健康的新突破。未来研究可进一步探究不同年龄、职业、健康状态下的睡眠-活动关系机制,推动精准健康管理的发展。唯有将睡眠和运动看作一个整体,才能真正实现促进身心健康的目标。在日常生活中,建议大家关注自己的入睡时间和睡眠时长变化,尝试调整作息以寻求最佳平衡,提升第二天的体力和精力,迈入更加健康和充实的生活状态。

。