亚马逊雨林作为地球上最大的陆地生态系统碳库之一,在全球气候调节中扮演着至关重要的角色。它通过与大气进行大量的二氧化碳和能量交换,影响全球气候系统。然而,随着全球变暖和区域气候变得愈发干燥,亚马逊雨林的碳汇功能面临着严峻挑战,尤其是在持续干旱条件下,树木死亡率上升导致生物量和碳储量的减少。这种负面影响也会引发水循环变化,进一步影响区域降水模式,形成可能加剧干旱的正反馈机制。最新研究通过对亚马逊东部Caxiuanã地区持续超过二十年的降雨排除实验,深度揭示了热带雨林应对持久干旱的动态过程与生态系统响应。研究显示,尽管实验初期经历了大规模树木死亡,尤其是体型较大的树木,雨林生态系统随之经历结构性调整,最终实现了生态水文的稳定状态,使剩余树木的水分供应得到改善,从而避免了生态崩溃。

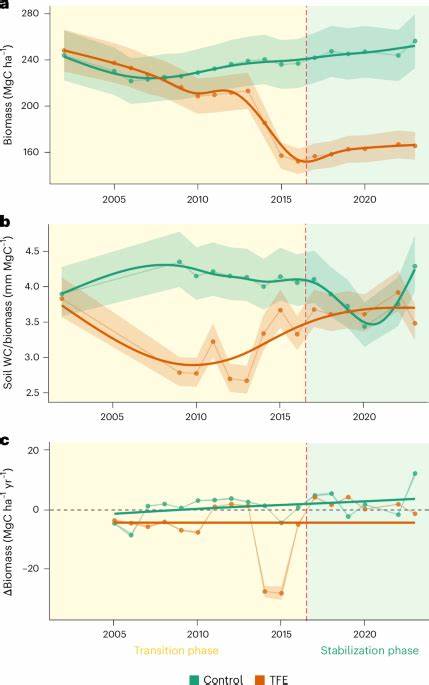

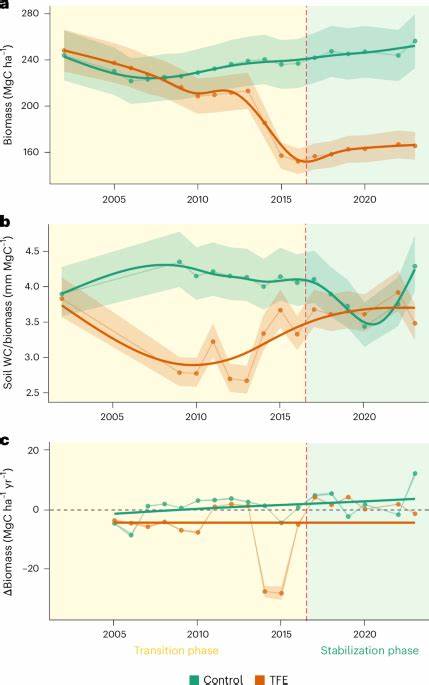

长期降雨排除造成的土壤湿度降低,导致树木受水分胁迫甚至死亡,尤其是大树的高死亡率显著减少了森林整体的生物量。初始十五年的“过渡期”内,实验地块的地上生物质损失达到约34%,这一阶段是森林承受压力最为剧烈的时期。随之而来的结构变化降低了水分竞争强度,较小树木的生长得到释放,使森林水分资源得以更合理分配。七年“稳定期”中,生态系统的生物量趋于稳定,单位生物质量的水分可获得性恢复至与非干旱对照地块相当的水平。这种稳定性体现在树木生理参数上的一致性,叶片的水势、树干水分含量及树液流量等指标显示出干旱处理和对照组间无显著差异,表明 surviving 树木已经恢复了水分运输的水力稳态,能够在降水减少的环境中维持正常的生理功能。确保水分供应的生态水文稳定机制,是通过减少生态系统总生物量进而降低整体水需求实现的。

这一过程体现了生态系统层级的负反馈调节,即部分树木死亡释放了水资源,缓和了个体植物的水分胁迫,既防止了系统性崩塌,也使得生态功能部分得以维持。尽管森林结构发生了明显变化,诸如更开阔的冠层和大树数量的大幅减少,但生态系统仍保留了其森林特征,与干旱森林及热带稀树草原的生物量水平相比,介于热带湿润森林和干旱森林之间。长期实验还强调了树木水力安全和适应性的关键作用。早期阶段,树木水势下降引发木质部气栓形成,制约了水分运输并导致死亡风险增加。长期看来,水力功能的恢复并非单纯来源于树木个体的生理调节能力(该能力有限),而是生态系统整体结构性变动的结果。在自然的调节与自我恢复过程中,森林通过物种组成、树种大小分布及竞争格局的重塑,优化了生态系统的水分利用效率与抵抗力。

该研究指出,通过长期的土壤干旱实验,生态系统显示出较高的韧性,能够适应气候变干的环境,避免像模型预测中的那样发生突发性生态崩溃。这种稳定性体现了生态系统复杂的调节机制,是多尺度、多过程共同作用的结果。然而,研究作者也强调了观察期内已损失的生物量和碳储的不可逆性,即使系统达到稳定,也是在付出了巨大生态成本的前提下完成的。现实中,区域干旱和高温、小尺度扰动与爆发性极端气象事件、火灾等多种压力的叠加,可能使生态系统需要更长时间恢复,甚至难以达到预期的稳定状态。另外,实验模拟的是单一的降雨减少强迫,而自然环境中气候变化带来的水分可用性波动更复杂,包括大气干燥度增加等因素未纳入。因此,结合长期生态观测、遥感技术和模式模拟的多方法集成研究,仍是未来深入理解亚马逊及其他热带森林对气候极端事件和长期变化响应的关键。

该成果深化了我们对极端环境下植被生理生态机制与森林碳循环动态的认知。它无疑为气候变化背景下的森林管理、生态保护与碳排放预测提供科学依据。更重要的是,它强调了对整合生态系统尺度反馈及长期环境变化的深入探讨,促进气候变化影响预警及对策制定。面对全球变暖导致的降水分布改变及干旱频发,亚马逊这样关键的热带雨林展现出的适应能力为全球生态安全注入一丝希望。在未来的研究和保护策略中,需要更加关注生态系统层面的综合响应,而非仅关注单株植被的生理适应。此外,推动更多长期、大尺度的实验与监测项目,将有助于揭示复杂生态系统在气候压力下的未来演变路径,为实现生物多样性保护与气候稳定目标提供数据与理论支持。

。