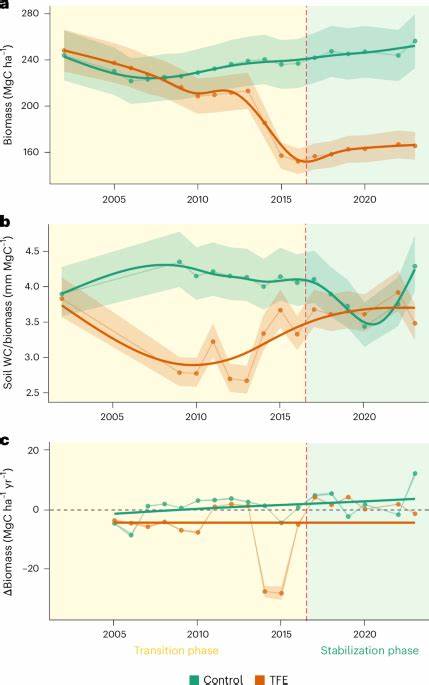

亚马逊雨林占据了地球上广袤的热带区域,是全球最大的陆地碳汇之一,对调节全球气候和维持生物多样性发挥着核心作用。然而,近年来气候变化导致该地区气温上升和降雨模式变化,干旱事件变得更加频繁和严重,这对这片雨林的生态稳定性构成了严峻挑战。长期以来,科学界普遍担忧持续干旱会引发大范围的树木死亡,导致森林生物量骤减,甚至可能触发生态系统崩溃,进而产生巨量的碳释放,加剧全球变暖。然而,最新的研究利用超过20年的大规模降雨排除实验,揭示了亚马逊雨林对持续干旱的复杂响应机制,展现了生态系统如何通过调整生态结构实现水分资源的再平衡和功能稳定。该研究由巴西帕拉州Caxiuanã国家森林保护区中的1公顷试验地开展,将50%的降雨通过透明帆板排除,并与邻近未干预的对照区进行对比观测。前15年内,该区域经历了显著的树木死亡,尤其是大型乔木的损失导致了上层冠层结构的改变。

树木死亡减少了对土壤水分的整体需求,从而使得剩余树木获得了相对更多的水资源,水分利用压力逐渐减轻。这一过程称为生态水文稳定性,即生态系统通过结构调整实现了新干旱条件下的功能平衡。数据表明,在经历初期剧烈的生物量下降后,过去七年森林生物量趋于稳定,生理指标如叶片水势、树干水分含量和树液流速等均回归至与对照区相近的水平,表明树木水分运输功能恢复和平衡。生理水分压力减少的同时,小型树木和亚冠层树木的生长显著提升,进一步支持了通过减少竞争实现生态平衡的观点。然而,这样的稳定并非没有代价。实验显示,尽管森林结构获得一定的稳定,但整体生物量减少了约三分之一,意味着碳储存能力显著下降。

森林冠层变得更加开放,大型乔木数量锐减,生态功能和物种多样性都受到了影响。亚马逊雨林因此呈现出一种介于典型湿润热带雨林和热带干旱森林之间的中间态。为了更广泛地了解干旱对亚马逊区域森林系统的影响,研究团队还将实验数据与整个亚马逊盆地的遥感和地面观测数据进行对比,验证实验区的生物量变化与区域内不同生态类型的生物量水平相匹配。研究指出,在全球气候变暖和蒸散发增加的背景下,亚马逊雨林某些区域的干旱压力正在不断加剧,天然环境中出现类似的生态调适过程可能更加普遍。与此同时,实验结果强调了生态系统内部的负反馈机制,即树木死亡减少了水分消耗,实现了生态水平的资源再分配和稳定。但现实环境中干旱往往伴随着高温、风暴和人为干扰等多重压力的叠加,可能导致生态脆弱性的增加和生态系统恢复速度减慢。

实验模拟了永久性的降雨减少,主要考察土壤干旱效应,而实际上亚马逊的气候未来可能呈现出更大的气候波动和大气干旱,增加了生态系统响应的复杂性和不确定性。该实验的独特性在于系统性地长期监测和分析了生态系统对持续干旱的应对过程,比以往多为短期观测的研究更全面揭示了雨林的调适潜力。这一成果为理解热带森林对气候变化的响应、预测未来生态景观演变提供了重要见解。对于森林管理和全球气候政策制定者来说,这表明亚马逊雨林具有一定程度的抵御干旱冲击的能力,但同时也警示不可忽视生态系统结构和生产力的显著退化风险。未来的研究需结合遥感技术和多尺度模型,结合更多气候变量和人为干扰因素,进一步探讨热带雨林生态系统的临界阈值和潜在转折点。整体而言,亚马逊雨林不是单纯的被动承受干旱压力,而是在经历剧烈转型后,展现出一定的生态韧性。

降雨减少导致的大量树木死亡虽然造成生态服务功能损失,但同时通过减少水分竞争,使幸存树木能够维持基本的水分运输和生长功能,实现了生态系统的重新平衡。该调适过程表明,未来亚马逊雨林在面对气候变化带来的水文压力时,生态结构和功能的动态变化将是其适应能力的关键。科学界应持续关注这些长期生态实验成果,为保护全球最大热带雨林提供科学依据,同时倡导全球减排和区域生态保护同步进行,以降低极端气候频率和强度,保障亚马逊雨林的长期健康和稳定运行。