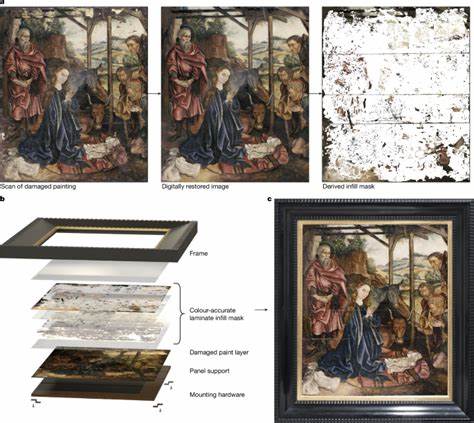

绘画作为人类文化的重要载体,承载着丰富的历史和艺术价值。然而,随着时间的推移,许多油画作品不可避免地遭受损伤,如裂纹、色彩脱落等,这不仅影响观赏效果,还威胁其长期保存。传统的修复方式多依赖于人工补绘,耗时长且成本高昂,许多珍贵画作因此得不到及时修复甚至长期锁闭于库房之中。近年来,数字技术的兴起为绘画修复带来了前所未有的机遇,其中数字面罩物理修复技术成为焦点,引领了一场艺术保护的革命性突破。 数字面罩物理修复的核心是基于高精度数字扫描和色彩分析,采用计算机辅助技术对受损部位进行精确的数字重建。通过对损伤区域细致的色彩匹配和形态模拟,构建出一个色彩准确的二层印刷颜料薄膜复合物,这一复合膜称为数字面罩。

该面罩经过精密的制作工艺,可直接贴合于绘画表面,完美覆盖损失区域,实现物理层面的填充与修复。 这一修复方法兼具速度与精度。与传统手工补绘需要数月时间相比,数字面罩的应用仅需数小时即可完成修复工作,大幅缩短了修复周期。同时,数字面罩色彩还原率极高,在视觉效果上几乎无法分辨真假,极大地满足了艺术品修复中对质感和美感的严格要求。 在修复过程中,数字面罩的制作强调可逆性和保护伦理。保护伦理是绘画修复中至关重要的原则,它要求所有修复行为应避免对原作造成不可逆损害,且修复材料必须便于未来去除。

数字面罩采用的高分子聚合物底膜及环保颜料,确保其在一定时间后能够安全剥离,不影响画面原有结构,这为未来再次修复留出空间,符合现代艺术保护的科学理念。 数字面罩技术的优势不仅体现在修复本身,更深远地影响了修复策略的制定和艺术品管理。通过事先的数字模拟,修复人员可以全面评估不同修复方案的视觉和结构效果,进行多次优化调整,降低因试错带来的风险。同时,数字档案的建立也增强了文物保护的数字化管理水平,方便未来查询和研究,提高保护工作的科学性与系统性。 该技术的成功应用标志着绘画修复领域步入了一个“数字+物理”融合的新纪元。以一幅15世纪被大师普拉多崇拜画家(Master of the Prado Adoration)所作的严重损坏油画为例,利用数字面罩技术对超过5612处损伤点进行了精准修补,面积超过66205平方毫米,涉及57314种颜色,修复过程仅耗时3.5小时,效率堪比传统方法的66倍。

这不仅体现了数字技术与工艺技术的高效结合,也彰显其对艺术品保护价值的深刻影响。 与此同时,数字面罩技术的发展推动了相关领域的跨学科合作。化学、材料科学、计算机视觉和艺术史专家共同参与,实现了从色彩还原、材质选择到数字建模的全方位集成。未来,随着人工智能和机器学习算法的融入,修复面罩的构建将更加智能化,色彩预测和损伤检测将更加精准,为更多类型的艺术品修复提供有力支持。 然而,数字面罩修复技术虽然革新性显著,也面临一定挑战。首先是面罩材质的长期稳定性问题,需要进一步研发适应多种环境变化的材料。

其次,技术普及程度有限,相关设备和技术人才缺乏,导致推广速度受限。此外,对于极度复杂或三维质感强烈的绘画作品,数字面罩的平面修复方法还有待优化,以实现更完美的视觉融合。 在艺术保护伦理方面,数字面罩为数字修复和物理修复建立了桥梁,解决了过去数字模拟难以实现实体化修补的问题,避免了过度干预和材料侵入的顾虑。未来,规范的修复流程和国际标准的建立将推动该技术在全球范围内的认同和应用,保护更多珍贵艺术遗产。 数字面罩物理修复不仅代表了时代科技对传统艺术守护的强力赋能,更体现了科学与艺术融合的美妙。它不只是技术手段的革新,更是艺术保护理念的深化与升级。

随着更多博物馆和文化机构的采纳,预计未来将有越来越多的艺术瑰宝得以焕发新生,为公众带来更丰富的文化体验。 综上,数字面罩作为一种创新的物理修复技术,凭借其高效、精准、可逆和符合伦理的特点,正在不断改变绘画修复的格局。它不仅推动了数字艺术保护的实际落地,也为艺术品保存与传承开辟了崭新的路径。未来,随着技术的持续进步和产业应用的深化,数字面罩无疑将成为艺术文化遗产保护领域不可或缺的重要工具,助力人类文明的永续传承。