当前,全球经济格局正在经历深刻变革,中国和美国这两个世界最大经济体面对的挑战和机遇也截然不同。哈佛大学经济学教授、前国际货币基金组织首席经济学家肯·罗格夫(Ken Rogoff)在多次访谈与新著中深入分析了这一局面。他指出,中国正在艰难挖掘经济危机的根源,试图摆脱长期积压的结构性问题,而美国的“好运”正在逐渐耗尽,潜藏的财政和货币风险正日益突出,未来可能面临严重的债务和通胀危机。理解两国经济现状和未来走向,有助于全球投资者和政策制定者把握趋势,规避风险。中国经济陷入困境的根源主要源于2010年开始大规模刺激政策埋下的隐患。彼时,中国政府为抵御全球金融危机带来的外部冲击,推动了巨额基础设施投资和房地产扩张。

尽管这带来了短期经济激增,但也形成了重债务、高库存、产能过剩等诸多问题。地方政府债务和影子银行体系迅速膨胀,金融体系的稳健性遭到威胁。至今,这些隐患仍未完全化解,导致经济结构转型痛苦,增长动力减弱。肯·罗格夫强调,过去中国领导层在技术官僚系统的支撑下表现出较强的治理能力和学习态度,但近年来随着权力高度集中以及政治生态变化,领导集体的灵活性和效率有所下降。这种转变加剧了政策调整的困难,也让经济风险累积更加隐蔽。罗格夫教授在2016年中国发展论坛上的讲话中直言不讳地指出,中国正面临住房泡沫、基础设施投资过剩和人口结构恶化的多重挑战,这些都将制约未来的增长潜力。

虽然中国有能力通过金融抑制手段和国家主导的投资维持短期稳定,但这种策略本质上是借债“挖坑”,难以持续,最终导致经济负担加重,陷入长期增长乏力的困境。与此形成鲜明对比的是,美国经济虽然目前依然保持相对稳健,但罗格夫提醒,美国的财政状况堪忧,负债规模庞大,且财政政策无节制扩张,未来必将面临债务诱发的通胀危机。他预测,美国在未来十年内将经历债务与通胀的剧烈冲击,这种危机虽然不会像日本那样引发金融崩溃,但同样会导致经济增长放缓,社会成本攀升。美国“好运”渐行渐远,市场对美联储独立性的信心或将受到挑战,政治因素可能干预货币政策,进而加剧市场波动和金融不确定性。罗格夫特别指出,金融压制虽然曾在二战后美国施行并促进了增长,但当今市场条件和政府负债结构与当时迥异,金融压制带来的资本错配和资源浪费,将严重阻碍效率提升和创新发展。未来,美国除非严格实行财政紧缩,否则难以避免持续的利率上升压力和债务负担加重。

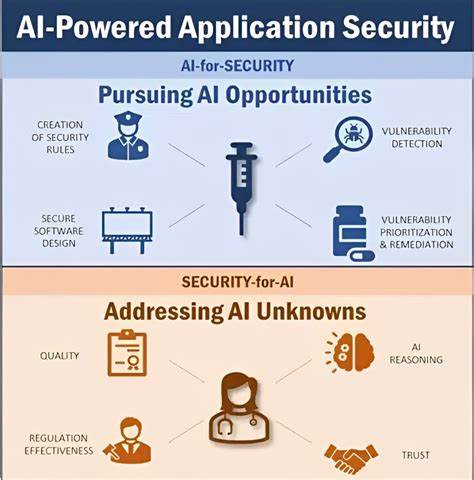

此外,罗格夫对货币霸权的未来也表达了担忧。美元多年来享有“超级货币”的地位,使美国能够以低利率融资并维持庞大的经常账户赤字。同时,美元体系也成为美国外交与制裁工具的一部分。然而,随着全球经济多极化加剧,欧洲央行推动数字欧元等举措,人民币国际化加速,美元的主导地位有可能逐步动摇。在此背景下,美国金融体系的脆弱性尤为凸显,必须警惕过度依赖美元优势带来的短视行为。关于未来增长动力,罗格夫认为美国拥有强大的创新能力和经济韧性,尤其在高技术、人工智能等领域保持领先。

但要维持这种优势,需警惕政治极化导致政策连续性缺失及债务负担加重的潜在风险。他还提到,虽然人工智能等技术可能带来生产率飞跃,但政治与财政问题往往是国家陷入困境的根源,而非单纯的技术因素。中国方面,同样面临如何在经济增速下行、人口红利消失、市场开放不足等困境中实现转型升级的难题。房地产泡沫的破裂令家庭财富缩水,消费意愿萎靡,地方政府财政依赖土地财政的模式亟待改变。罗格夫建议,中国需逐步放松金融抑制,提高社会保障水平,鼓励消费转型,同时深化市场化改革,以摆脱依赖投资拉动的增长模式。未来十年,中国能否成功实现消费与投资的平衡,将决定其经济能否稳定复苏。

展望全球视野,罗格夫描绘了未来美元和欧元之间的博弈,以及新兴经济体在全球资产配置中可能崛起的机会。他提倡全球投资者合理配置资产,注重国际多元化,尤其看好欧洲的潜在复苏和市场机会。罗格夫的深度见解带给我们对中美两国经济复杂局势的全面理解,提示投资人和政策制定者关注结构性风险和财政策略调整。他反复强调,虽然美国和中国都具备强大经济基础和创新能力,但政治体制、政策选择和领导效率将深刻影响未来经济走向。全球经济不确定性明显上升,唯有认清现实、积极应对,才能化危机为机遇。对于普通读者而言,认识到经济背后的深层逻辑与国家政策的复杂互动,有助于形成更理性的预期和投资决策。

两大经济体的未来既充满挑战,也孕育机遇,我们正处于全球经济格局关键的十字路口,需要警觉而积极地迎接即将到来的经济变局。