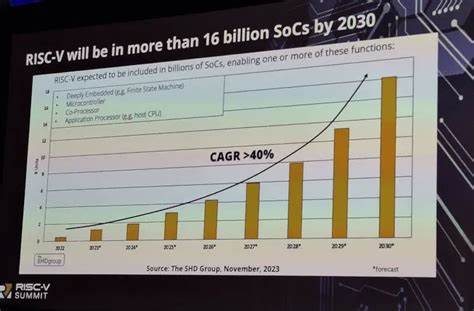

近年来,随着计算需求的不断变化和技术的飞速发展,传统的CPU架构逐渐显现出局限性,特别是在满足人工智能、大数据和高性能计算等新兴领域多样化与灵活性的需求方面。RISC-V,作为一种开放且模块化的指令集架构(ISA),正逐步成为半导体产业关注的焦点。其影响力的不断扩大,不仅体现在技术创新上,也深刻带动了产业生态的重塑,预示着芯片设计未来的演进方向。 从根本上而言,RISC-V提供了前所未有的灵活性和可定制性。与传统封闭架构不同,RISC-V允许厂商和设计者根据具体需求设计专用的扩展指令,这在人工智能推理、边缘计算及嵌入式系统中尤为重要。现阶段,这种开放式设计让开发者能够剔除不必要的复杂功能,专注于提升针对特定应用的性能和功耗效率。

技术上,RISC-V的模块化设计支持多层次指令集组合,包括基础整数指令集、浮点运算扩展、多核处理以及向量指令扩展等,满足从低功耗微控制器到高性能处理器的多样化需求。尤其在AI加速领域,开发者能够基于RISC-V开发定制的张量处理单元(TPU)或其他专用加速器,真正实现硬件级别的优化,而这在传统CPU架构中往往受限于版权及指令集限制。 产业生态建设是RISC-V发展中不可忽视的重要一环。近年来,领先芯片厂商如NVIDIA、Infineon等已经积极将RISC-V集成到GPU协处理器、汽车电子和高性能计算平台中,不断拓展其应用边界。此外,欧盟及中国等地区也通过重磅资金和政策支持推动RISC-V在工业级项目的落地,促进国内自主设计和创新能力的提升。这种跨国合作和资金投入加速了RISC-V生态系统的完善,包括编译器、工具链、操作系统适配等关键技术的快速发展。

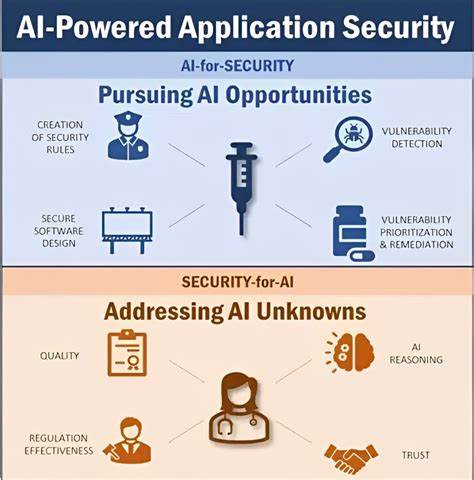

在软件支持方面,诸如Yocto项目引入RISC-V架构,Google将其纳入安卓开发平台,Red Hat和Canonical相继发布对RISC-V的Linux发行版支持,这些均表明RISC-V非但不再是小众嵌入式控制器的代名词,而是正在向主流通用计算平台迈进。这种软件层面的生态成熟,为硬件设计注入了强大动力和保障,有助于破解软硬协同发展的瓶颈。 尽管如此,RISC-V在市场化推广过程中仍面临一些挑战。开放架构的多方共治模式对应用安全提出较高要求,尤其在汽车等安全关键领域,业内对“责任归属”和安全认证尚需更多标准和保障。同时,生态系统还需进一步强化,涵盖开发工具、调试环境及成熟的第三方支持,才能满足大规模商用和快速迭代的现实需求。 在人工智能迅猛发展的背景下,RISC-V以其独特的灵活性支撑着AI硬件的多样化发展路径。

随着模型类型的多样化及运行环境的分布式特征,单一固定架构已难以适应需求。利用RISC-V可以针对不同AI任务设计专用硬件加速单元,实现更低延迟、更高能效的计算。这种“定制化”的发展理念,也是未来AI芯片设计的主流方向之一。 与此同时,RISC-V推动芯片模块化设计和“芯片let”集成的演进,为行业带来了新的设计思维。通过将通用CPU核、矢量加速器和AI加速器等功能块集成在统一架构内,并实现彼此的高速数据传输,设计者能够灵活配置计算资源,显著优化整体性能与功耗比。这种创新的集成形态正受到欧洲DARE等大型项目的重点支持,助推芯片产业链向更加开放、协同和高效运行的方向迈进。

从长远来看,RISC-V不仅是一种技术或架构的革新,更是一场关于芯片设计与产业形态的深度变革。其带来的开放协作模式,有助于几乎所有参与者共享创新成果,降低创业与开发成本,从而加速新技术的实验和商业化进程。这样的生态共建效应正成为半导体行业持续创新的重要驱动力。 总结当前趋势,RISC-V的影响力显著提升,正逐渐渗透传统行业壁垒较高的领域,如汽车电子、高性能计算和智能物联网等。虽然尚有完善生态和安全体系的挑战,但整体势头强劲,且缺乏更具竞争力的替代者。未来,随着技术日益成熟和应用场景日渐广泛,RISC-V极有可能成为计算架构多元化和智能硬件发展的核心支柱。

面对日益复杂的计算需求和AI应用的迭代速度,传统CPU架构已经难以满足定制化、高效能的要求。RISC-V架构提供了宝贵的灵活性和可扩展性,使硬件设计能够贴合不断变化的工作负载和应用场景。在开放社区的推动下,硬件和软件生态协同成长,为行业带来了创新的同时,也帮助降低进入门槛,吸引了更多企业和开发者参与其中。 无论是从技术层面还是产业发展角度,RISC-V都展现出了极具潜力的未来。作为连接过去与未来的桥梁,它促进了计算架构的渐进式变革,推动芯片设计理念的多样化,同时为持续创新和跨界融合提供了契机。随着全球产业链的不断融合和协作加深,RISC-V或将站在新一轮半导体技术革命的风口,成为未来计算世界的关键力量。

。