近年来,随着信息技术的飞速发展,网络安全形势日益严峻。中国网络犯罪生态系统以其独特而高效的操作手法,成为全球网络威胁的重要组成部分。理解其内部运作机制,不仅对提升安全防护能力具有重要意义,更有助于揭示背后错综复杂的技术与人员协作网络。本文将深入探讨中国网络犯罪生态系统的核心技术、运作流程及其对个人与机构的影响。中国网络犯罪生态系统的运作围绕着庞大的数据收集与交易展开,威胁行为人通过多种技术手段收集目标用户的个人身份信息(PII)以及行为数据,然后将这些数据整合、分析后进行贩卖或用于各类网络攻击。其关键技术主要包括软件开发工具包(SDK)篡改、深度包检测(DPI)合作数据采集以及社会工程数据库(SGK)的构建与利用。

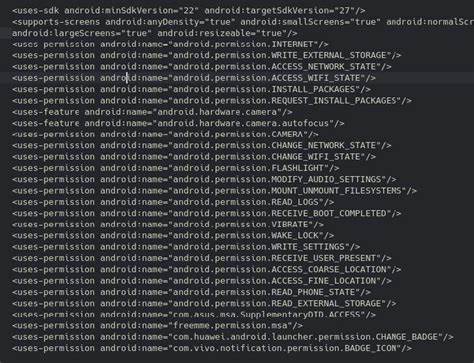

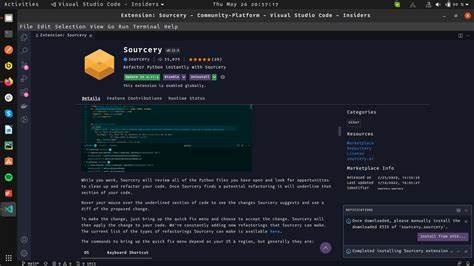

SDK数据采集是中国网络犯罪中极为重要的手段之一。威胁行为人通过在流行的移动应用中植入恶意或篡改的SDK,获取用户的广泛数据,包括姓名、电话、性别、年龄和地理位置信息,同时还获取用户的应用使用记录、联系人信息及其他应用中的账户数据。这些数据丰富且新鲜,成为金融欺诈、购物诈骗等网络攻击的有力武器。值得注意的是,这些恶意SDK常被打包进应用供应链,令大量无辜用户在不知情的情况下泄露敏感信息。令人担忧的是,部分恶意SDK利用过度权限申请,突破应用原本的安全边界,导致用户数据泄露风险激增。在某些应用中,用户若不授予所有请求权限,将无法使用该应用,这种强制性极大地增加了数据被滥用的可能。

深度包检测(DPI)则是一种更为协同且精准的数据采集方式。它不仅利用了中国三大电信运营商的内部资源,而且与市场营销公司及黑产组织形成合谋,实现数据的丰富化与验证。DPI方法分为两种,一种是在用户授权的环境下,通过运营商爬取用户访问网站与应用的信息,以采集用户画像数据,包括基本信息和行为特征。另一种则是在未经用户同意甚至网站拒绝的情况下,内部人员介入,通过监控网络流量获取用户访问特定网站和应用的行为数据。这种方式极为精准且时效性强,能够迅速响应客户定制化的数据需求。客户只需要提供目标网站或应用的访问URL,内部人员即可对对应流量进行监控和数据提取,形成完整的用户档案,极大地提升了网络攻击的精准度与成功率。

社会工程数据库(SGK)是另一个重要的组成部分。SGK库整合了通过SDK、DPI以及其他途径获得的庞大信息资源,形成了几乎涵盖中国大量居民个人信息的数据库。从姓名、身份证号到居住地址、工作单位、消费习惯甚至出行轨迹,SGK为攻击者构建了详细且动态更新的目标用户画像。凭借这些数据,网络犯罪分子能够极具迷惑性地发动钓鱼攻击、诈骗及其他针对个人和企业的社会工程攻击。SGK库在一定程度上是一个灰色甚至黑色市场的产物,其访问方式可能公开也可能需要通过特定渠道获取,威胁范围极为广泛。值得关注的是,中国网络犯罪生态系统不仅依赖技术手段,人员协作同样关键。

研究发现,犯罪团伙积极招聘内部合作人员,尤其是来自公安、银行等敏感部门的“内部人员”,为其提供数据访问权限或其他支持。通过虚拟货币结算佣金,黑市形成了复杂且高效的“内合作”机制,为网络犯罪的持续扩张提供了保障。此外,这些组织还积极进行风险规避培训,教授新人如何避免被抓获,体现出高度的组织化与专业化特点。中国网络犯罪行为者常用多种关键词在社交平台、暗网和明网进行信息宣传,如“一手数据”、“新鲜数据”、“精准数据”等,以吸引客户购买数据产品或黑客服务。其广告内容涵盖黑客入侵、恶意软件分发甚至网络攻击服务,这种灰黑市场的存在加剧了网络环境的复杂性与危害性。在应对上述挑战时,防护措施须从源头入手。

移动应用开发者应严格审查供应链,避免集成被篡改或具有恶意代码的SDK组件,并最小化权限请求范围。监管部门应加大对电信运营商和数据经销商的监督力度,限制未经授权的数据采集和交易行为。公众层面,提高网络安全意识、理性授权权限、妥善保护个人信息同样重要。中国网络犯罪生态系统以极高效率扩展其数据采集和利用能力,利用技术漏洞、内部协助及社会工程手段,构建起庞大而复杂的网络犯罪网络。通过深入了解其SDK篡改、DPI协作采集以及SGK数据库的运作原理,安全专家和相关部门能更有针对性地制定防御策略。未来,随着技术进一步发展,威胁行为人的手段也将不断进化,唯有持续保持警觉并加强跨部门协作,才能有效遏制网络犯罪带来的风险,保障网络空间安全稳定。

。