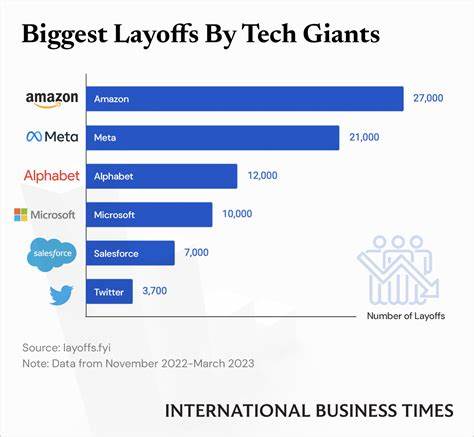

近几十年来,全球范围内,尤其是美国,创新活动的活跃度出现明显放缓。新兴企业的成立数量减少,技术进步的速度减缓,不少经济学家将这一现象的根源归咎于市场竞争的缺失和部分行业的垄断化。特别是在科技和制药行业,一些大型企业凭借其庞大的市场份额和资源优势,牢牢占据着主导地位。对于这样的大型科技公司,公众和学者对于其是利是弊的看法并不统一。最新的经济研究深入探讨了这种垄断力量如何影响技术创新的经济环境,同时指出这种环境对相关行业的劳动者可能带来意外的好处。 大型科技公司垄断如何抑制创新是一个关键问题。

在传统的竞争模型中,市场上的多家企业争相推出更佳的产品或服务,从而推动技术进步和经济增长。然而,当一个或少数几家企业掌控了绝大部分市场,他们会采取一系列策略来巩固自身地位,减少潜在竞争威胁。防御性收购便是一种常见手段,大公司通过收购初创企业掌握新兴技术,阻止竞争对手的发展。但近期研究表明,除了收购,防御性招聘也成为一种新的策略。这种现象意味着大型企业会以高薪聘请大量研发人员,特意“囤积”人才资源,让潜在竞争者难以找到足够的技术人才来创新和进入市场。 这种防御性招聘行为的机制较为复杂。

研究人员构建的模型表明,尽管大型企业在理论上拥有通过垄断地位压低薪酬的能力,但为了限制潜在竞争者,他们会提高研发人员的行业薪资水平。由于研发人才的整体供应相对有限,且这些人才转行或跨行业的成本较高,企业能够通过高薪“锁定”人才,从而提高进入门槛,减少新企业的冒险尝试。这种局面实际上提升了研发岗位的薪酬福利,给研发人员带来了积极的就业效应和收入增长,但却以牺牲整体经济技术创新速度为代价。 这一现象通过现实中的数据得到了验证。在研发投入较高的行业,新企业的成立频率明显较低,现有大型企业的存活期限更长,产业整体的生产率增长较为迟缓。这些趋势尤其在研发人才流动性较低的领域更加显著。

换言之,当研究人员难以在不同细分领域之间转换时,大型企业的防御性招聘效果更加显著,产业创新能力进一步受限。 不仅如此,在创新难度加大的背景下,研究显示大型企业为保持市场优势,愿意承担更高的研发成本和工资开支,来巩固其技术优势和市场地位。原因在于,当寻找突破性技术的难度增大,真正能够“颠覆”现有巨头的新企业数量减少,原有巨头的市场支配力获得延长。尽管竞争减少让这些巨头获得高额利润,但他们依旧通过提高研发人员的工资来吸引更多人才,防止市场被后来者侵蚀。此时,研发岗位的整体吸引力提升,薪酬上升,但整体创新速度趋缓,创新产出减少。 这其中反映的核心矛盾是经济学家们称之为“创造性破坏”的动力被削弱。

新进入者原本作为推动技术进步的关键力量,由于高昂的人才成本和市场准入障碍,被限制或延后进入。这种抑制创新的结果,虽然表明宏观经济创新速度不及之前,但对实际从事研发工作的研究人员而言,却是提升了收入和就业稳定性。 政策层面上的讨论则更加复杂。研究模型提示,政策制定者需权衡创新速度与研发人员福利之间的关系。若给予新兴企业更多补贴和支持,或许可促进整体技术创新和经济增长,但对研发人员的工资溢价无显著提升;反之,若优先扶持现有大型企业,虽然研究人员工资和就业比率提升,但整体创新贡献会下降。考虑到研发人员仅占劳动力市场的一小部分,而技术创新成果则惠及整个社会,如何设计有效的政策以平衡经济增长与劳动者利益,是亟待解决的重要问题。

此外,大型企业在培训成本高、技术壁垒深厚的行业中,其垄断性“人才囤积”效应可能更明显。这些行业的研发人员不仅享有较高的工资,还享有相对稳定的工作环境,而高门槛也使得地区或其他行业的技术人才难以随意流动。这种情况下,虽然宏观数据表现为创新速度放缓,相关工作人员个人却获益明显。 综合来看,大型科技公司的垄断地位给经济创新带来了明显挑战,但其内部防御性招聘策略却提升了部分研发工作者的薪酬及就业条件。这种双刃剑效应提醒我们,简单将大型科技企业视为经济的“毒瘤”或“恩赐”都过于片面。经济政策需要深化理解产业结构变化与劳动力市场的动态平衡,采用更为精准的措施,既防止技术创新动力减弱,也确保研发人员在新时代得到公正的回报。

未来,深化产业内外人才流动机制、降低研发跨行业切换成本、打击恶性垄断行为、支持新兴创新企业成长、合理分配创新红利,均是政策制定者应重点关注的方向。同时,劳动者自身和社会公众对技术创新生态的理解和支持,也将影响科技产业的健康发展和公平分配。 大型科技企业究竟是“经济的毒瘤”还是“员工的福祉保障”,这个问题没有简单答案。产业结构和劳动力市场的复杂互动机制,需要我们用经济学和社会学的视角综合审视,制定出既能促进技术进步又能保障劳动权益的可持续发展战略。只有这样,才能实现经济繁荣与社会公平的双赢局面,推动科技创新生态系统真正兼顾效率与公平,造福于社会的每一个成员。